1、偏头关在三关镇中的重要性

偏头关不仅在明代九边中的战略位置非常重要,而且在三关镇之中,偏头关也比其他二关更加要紧,被人称为"三关首镇"。首先要说三关,长城有内三关、外三关的说法,是明代才开始有的。成化以后,明朝开始大规模修筑长城,以阻拦蒙古骑兵南下劫掠,保护内地安全。事实上,因为弃置大宁立卫之地予兀良哈,京师北京距离北境远时500里,近时200里都不到。

可以说,时刻都处于蒙古骑兵的威胁之下,从这一角度来说,割镇、宣府、大同、太原四镇的设立,都是为了保障京师的安全,以太原镇来说,蒙古骑兵一旦进入山西高原,下太行冲向华北平原,那就会居高临下,势如破竹。所以,偏头关的防御,就成了"屏蔽全晋"、"障蔽畿甸"。

长城沿线的关口数量众多,雄关巨塞多如牛毛,"三关"的概念,就是站在北京城的位置,向山西望过去,偏头关、宁武关、雁口关,处在相对较远的一圈防卫线上,而山西河北交界内长城线上的倒马关、紫荆关、居庸关则处在按近的

——圈防卫线上,以北京为中心,远的靠外,就叫外三关;近的靠内就称为内兰关。这六座关城,只有偏头关在外长城线上,其余五关均在内长城线上。就长城外三关——偏头关、宁武关、雁口关来说,偏头关"兰关首镇"当之无愧。

地理位置重要;偏头关处在极边,抗击北元的时间长,作战次数多;雁口关虽然从建关时间、地形险要、历史作用以及知名度方面来说都是全中国数一数二的,但就明朝来说,因为地处大同、朔州之南,属内地,而且地势险要,易守难攻,所以受到的攻击很少,作用不是很明盈。

驻守将官级别高;驻守的将官级别一定程度上能反映出明朝政府的重视程度。东胜卫内迁后,明政府意识到了偏头关的重要性,于是选任光禄大夫、上柱国、后军都督府左都督(武职正一品)李谦为山西镇总兵,坐镇偏头关,抵御蒙古入犯。

总兵驻此关时间相对长,由上表可以看出三关镇总兵驻扎在偏头关的时间是最长的,虽然驻宁武关的时间也不短,但是在偏头关时期是明蒙的交战时期,战争频繁。而宁武关建关时间晚,偏头关总兵移驻宁武关后的第二十八年,隆庆和议就达成了,此后太原、大同二镇基本没有什么战事了,三关的军事作用渐渐消减,所宁武的作用也没有偏头关那么重要。

在古人的各种文献中,也能看出对偏头关重要性的认可,《两镇三关志》将偏头关同宣大一样列为极边,而雁口关与宁武关则为巧地,如同倒马关、紫荆关一样,重要性是不能同偏头关相比的。这里是说大同防务废弛,阳方口失守,太原警报频传,于是移偏头关总兵到宁武,居于三关中间地带。然而偏头关好比口户,雁口、宁武好比屋里。屋里有了紧急情况,却调守口户的去屋里守卫,这是自己撤去口窗上的锁,把钥匙交给敌人。

2、偏头关在明蒙战争中的重要性

明朝与蒙古的关系贯穿整个明朝,是明代历史不能割裂的部分。而偏头关,作为明蒙关系的产物,自然在明蒙关系中起着重要的作用,笔者"俺答封贡"这一明蒙关系的标志性时间为节点,分为明朝前中期明蒙战争时期与后期明蒙和平互市时期两部分来介绍偏头关所起的作用。

偏头关作为明蒙战争时期的产物,自然它的主要作用为军事防御。偏头关作为边防隘口在明朝时期成为明蒙交战的前沿。因为蒙古入侵几乎年年都发生,冲突非常多,记载繁杂,所以笔者选取的都是规模较大的战争,而一些小规模冲突,如战死几人的,就不列在其中。嘉靖以前,蒙古的大规模入侵较少,而嘉靖一朝则出现了蒙古连续的大规模入侵。尤其是嘉靖十五年到嘉靖二十一年,连年进犯,送都与明蒙关系不断变化发展有关。

洪武五年徐达北征蒙古失败,明朝短时间内难以再发动大规模军事行动,同时因为政权刚刚建立,百废待兴,还有元朝残余势力在各地抵抗,明朝一时无力统一大漠南北,所以朱元璋开始调整战略,不再进行大规模进攻,转而采取积极防御政策,并且巧步建立起一套边防防御体系,强调"边境安则中国无事,四夷可以坐制"。

于是偏头关开始兴建,镇西卫设立,偏头关防御职能初步凸显。永乐时期,明朝军事处于鼎盛,朱棣五征蒙古,蒙古溃逃。偏头关地区没有战事。但是东胜卫的栽撤又将偏头关推到了战争的前沿,偏头关防御地位进一步提局。仁宣时期明朝对蒙古的政策主要以防御为主,待蒙古军"脱扰塞下、驱之而己",没有采取主动的攻势。

北边防御较为坚固,形势相对安全。但与此同时,也先取得瓦剌的领导权,击败鞋巧,使瓦剌的势力不断扩张,又控制兀良哈兰卫,明朝己经处在其威胁之下了。随着也先野屯、的不断膨胀,最终导致"王木之变"。此时期的偏头关地位己经非常重要,所以在宣德时在偏头关设置总兵官,效果明显,与蒙古冲突互有胜负。

正统时期,英宗宠幸王振,朝政败坏,忽视边防。边镇的军屯被破坏,粮伽匿乏,士兵逃亡,防务废弛。也先进犯,明军措手不及,最终酿成"止木堡之变"。"所以正统十四年也先犯顺,大同几乎不守"。偏头关也同样受到影响军备废弛,战力低下。到了弘治、正德年间,蒙古在一代雄主达延汗的带领实力大增,各部族也由原来的分裂、相互攻伐而走向逐步联合与统一。

而且"其战术也有长足进步,非往日可比"。与此相反,明军军事实力则不断下降,对于蒙古的优势不复存在。"况丑虜之谋之势殊非昔日,如架梁哨高台、营布巧皆效中国,至如盎甲旗牌,彼亦得诸抢夺而用之,奸细探访又或过我,我军之虚实强弱无有不先知者。"对于敌人的强大置若罔闻,而敌人对于己方则了如指掌。

所以蒙古与明朝的军事冲突也愈发频繁,明蒙继续处于战争状态。偏头关战事开始吃紧,而且战事多半以失败吿终。嘉靖一朝的偏头关战事,嘉靖十五年老营城完成展修为界,分为两个阶段。在这之前,边军积极防御,尚可御敌于长城之外,能得小胜。而在这么后,边军防御日渐消极,形同虚设,难求一胜。从嘉靖十五年以后,一直到嘉靖二十一年,蒙古军队连续入犯偏头关。

蒙古军队以水泉红口口为主要突破口,旁及驴皮宰口、滑石口、灭胡口、好汉山等处,大举入犯。进入之后就围攻城堡、村落,攻陷后劫掠一番。现偏关县境内所存的十九堡中,除偏关城、老营城之外,都被蒙古攻破过。

如马站堡,先后被攻破六次之多。嘉靖二十年己残废,之后修复。枠林堡也是如此。此时的偏头关军队主为,由于战斗力队及机动性不足,大多时候只能龟缩自保,眼睁睁的看着蒙古军队绕过偏关城南下劫掠。蒙古军队绕过偏头关后西路下河曲、保德;中路掠五寨、哥试、兴县、离石等地;东路由老营下八角、神池、宁武,再向南直指析州与太原。此时的偏头关的防御功能己经开始下降,而位置更靠近内地前宁武关的地位越来越重要,于是嘉靖二十一年改偏头关副总兵为总兵,移驻宁武关,以控要害,直到隆庆时期"俺答封贡"明蒙战争时期结束。

偏头关作为明蒙关系的重要见证,应明蒙战争而生,最终又随着明蒙关系的和解而衰败。它历经战火洗礼,见证了明蒙之间由战争走向和平的历史时刻。无论在战争时期还是和平时期,都无法磨灭偏头关在明蒙关系中的重要地位。

明朝与蒙古的关系贯穿于整个明朝历史。蒙古一直是明朝最大的敌人,为了防彻蒙古铁骑的进犯,明朝在北部边境设置了九大军事重镇,构筑了一条完整的边境防御体系。偏头关所在的三关镇就是其中一镇。

三关镇位于山西省北部,与内蒙古接壤,在明代是明蒙战争的前沿阵地。偏头关所在地区位于山西西部高原,此地区在明代之前的朝代中是游牧民族与汉族的分界地区,时而处于中原王朝的控制,时而处于游牧民族巧权管辖。偏头关在明朝洪武时期属子镇西卫管辖,洪武二十三年,镇西卫指挥使张贤在新址重筑偏头关,使偏头关重获新生,并一步步走向辉煌。

3、明代偏头关军事防御

在整个明代,明朝政府对蒙古的政策分为几个阶段,在洪武时期,在无法对北元进行大规模进攻之后,明朝采取了积极防御的政策,偏头关就是在这个时期重新建造的。永乐时期,明朝军队五次北伐,偏头关地区无战事。宣德时期,由于东胜卫的失守,偏头关成为战争前线,于是明朝在此处设立总兵官,总揽军事,抵御蒙古。

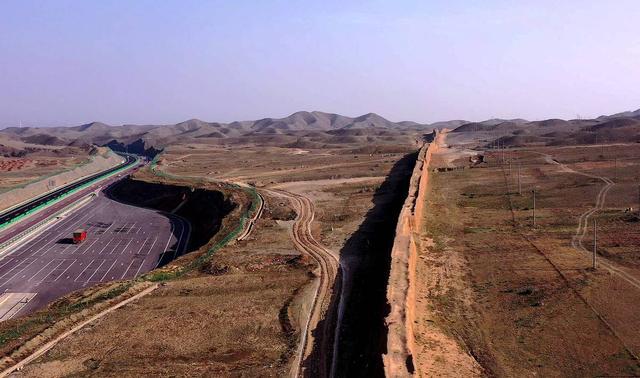

正统至正德时期,偏头关地区成为蒙古入侵的重要通道,偏头关防御任务加重。而到了嘉靖时期,蒙古军队将战线推进至三关地区内部,偏头关的防御地位下降,总兵则移狂到了防御任务更重的宁武关直至明亡。鉴于偏头关在明代边防中的重要作用,明朝在偏头关地区构筑了一套非常完整的防姻体系,包括关城、长城、锋火、以及各堡寨等防御设施,加上文官武将两套指挥系统,辅以精良的装备和粮铜。使偏头关成为明代北部最为重要的军事堡垒之一。

抵御了蒙古一次又一次、一年又一年的进攻,保卫了整个山西,乃至整个明代北部地区。偏头关不但见证了明蒙之间的战争,而且还见证了明蒙的和平交往。在"俺答封贡"后,明蒙关系逐渐转向经济交往,明朝政府在长城沿线的各个关城隣口开设市口,偏头关地区的水泉营就是其中非常重要的一个市口,繁荣了北方军镇的商业。

偏头关虽然在之后的岁月里日益衰败,但是其在明代北部边防的重要性是毋庸置疑的。它与其他长城隘口共同构筑了明朝的北边防御体系,保卫了明朝的江山,也使内地居民能够安也生产和发展,免受战乱之苦,推动了整个明朝和中国历史的发展。