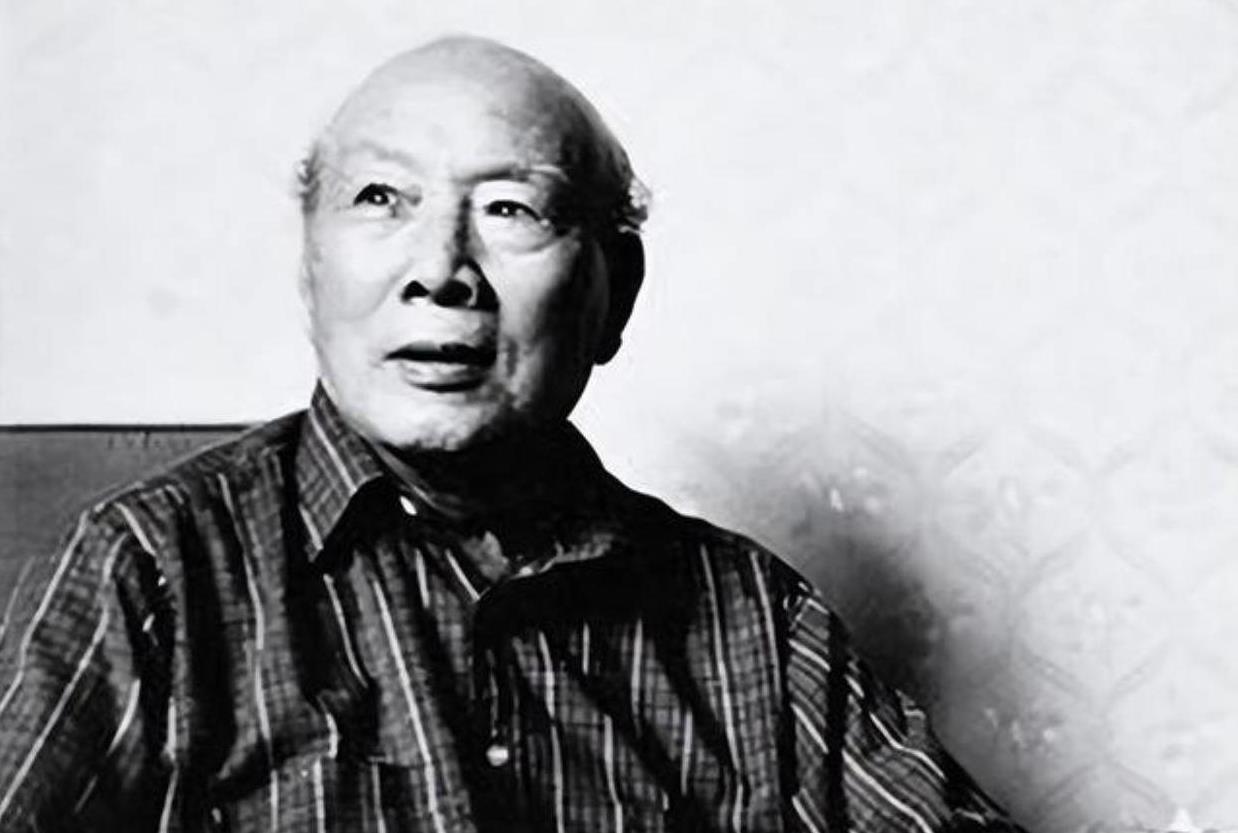

“毛主席比蒋介石高明太多,两人根本不是一个级别的人物”“老蒋输掉内战,败逃台湾,纯属自己作死。”这是宋希濂于1982年,在美国接受一位记者采访所说的话。大半生都在为国民党效劳的他,为何晚年会说出这种话,这里边有什么不为人知的秘密?

毛主席就是比蒋介石高明1982年,在美国安度晚年的宋希濂突然接到美国一家报社的采访,他本想拒绝。但一想到此时中美关系正处在“蜜月期”,美国的媒体应该不会对采访“添油加醋”,于是便同意了报社的要求。采访当天,天气十分明媚,宋希濂半躺在家中的躺椅上,静静等待记者的到来。早上九点钟,采访宋希濂的记者姗姗来迟,两人碰面后,记者直接给宋希濂抛出了一个十分犀利的话题:“宋先生你曾先后加入国共两党,我想了解一下,在您看来,蒋介石和毛泽东这两个人谁更厉害些。”宋希濂听后不假思索的表示:“当然是毛主席!两人根本根本没有可比性。就老蒋那小心眼的样子,解放战争失败,一定是必然的。”

记者听后大为震惊,不明白宋希濂曾经做了几十年蒋介石的部下,为何对蒋介石评价如此之低。只见宋希濂不紧不慢的解释道:“毛主席有三个优点,是蒋介石这辈子都追不上的,那便是得民心、会用人以及讲仁义。”这三点并不是宋希濂信口雌黄,而他是用自己一生的经历来证明。

从农家学子到“鹰犬将军”国民党的将领家世一般都很不错,宋希濂也不例外。1907年他出生于湖南省双峰县一个富农家庭中,他出生时中国正逢乱世。因为清政府的腐败无能,各地爱国人士争相起义。然而在这样混乱的时局中,宋希濂的父亲也没有放弃对他的教育,除了在私塾学习知识外,宋希濂的父亲还会在私下给他“开小灶”。在家庭和学校的双重保证下,宋希濂在14岁时,成功考上了省城排名第一的长郡中学读书,在中学期间他接收了许多先进思想,想要干革命的热情空前高涨。

于是在长郡中学毕业后,他拒绝了父亲让他回家做一位老师的请求,义无反顾的要加入孙中山先生的革命队伍中。在这期间,他遇到了与自己志同道合的人—陈赓,两人同样是湖南湘乡人,都是孙中山先生三民主义的追求者。于是两人在都进入程潜办的讲武学堂后,两人又双双考上了黄埔军校。成为黄埔军校的一期学员。

因为年纪问题,两人并不在一个班,陈赓在3队,宋希濂则被编到了10队。但依然没有影响两人的感情,每次下课后,宋希濂就能看到陈赓呲着大牙,在教室门口等自己一同吃饭。这也是宋希濂一生中最美好的回忆,当时在孙中山先生的领导下,国共两党团结一心,你中有我我中有你,大家心中都共同有一个心愿:“救国救民”。因此在这一时期,好多后来是共产党高级将领的人,加入了国民党,例如开国十大元帅中的朱德和贺龙,都是在这一时期加入的国民党。

而此时宋希濂因为年纪尚小,在两个党派之间摇摆不定。但彼时自己的好友陈赓加入共产党已经有两年了,甚至还担任了3队的党支部书记。看着宋希濂迷茫的样子,陈赓决定帮他一把,于是在他的介绍下,1925年第一次东征结束后,宋希濂加入了中国共产党。也是这次东征,陈赓意识到蒋介石掩藏在革命面纱下的反动本质。预知到两党合作不会长久,因此对革命形势的发展报消极态度。而宋希濂却不同,年纪尚小的他只看到革命军讨伐军阀十分顺利,看不到未来国共两党之间要起的冲突。这也为宋希濂于1926年退出中国共产党埋下伏笔。

自孙中山逝世后,国民党内部一直暗流涌动,内部主要分为两股势力,一股是有地位没实权,一部分是有实权没地位。而汪精卫和蒋介石则是这两股势力各自垫底的存在。于是为了继续往上走,两人在暗地里偷偷结成同盟。在蒋介石的帮助下,汪精卫的竞争者廖仲恺、胡汉民相继被打倒。就在汪精卫以为自己总统之位高枕无忧时,蒋介石发动了中山舰事件,汪精卫被牵扯进来,为了还自己一个清白,汪精卫只能以“出国考察”的机会暂时离开。此时蒋介石也趁机摇身一变,将自己伪装成孙中山的继位者。甚至为了吸引更多追随者,蒋介石还打出了“誓师北伐,阔清中原”的旗号。当时有不少爱国人士上了他的当,宋希濂就是如此。

在蒋介石的洗脑下,他十分坚定的相信,蒋介石才是孙中山“三民主义”的继承者。这是还不到20岁的宋希濂十分迷茫,一边是自己想要追随的“信仰”,另一边则是好朋友的“优选”。站队问题困扰了宋希濂好几个晚上,终于有一天他承受不住,给在外革命的陈赓写了一封信,上面写道:“云雾重迭,风向不辨,不知如何是好?”可此时陈赓因为忙于战争,在收到信后根本抽不出空给宋希濂回信。等他有时间时,宋希濂早已经退党,投入蒋介石的怀抱。自此之后,宋希濂忠心耿耿的跟随了蒋介石20多年,为蒋氏王朝建立立下了汗马功劳。

抗日战争中,宋希濂带领的军队,多次与日寇交手。淞沪会战时,为了支援上海当地部队,宋希濂率领自己的军队,日夜兼程短短几天时间,就从西安赶到了上海。舟车劳顿下,宋希濂的军队只是简单的休整了一下,就直接上战场与日寇搏斗。仅用了3天时间,就将日军从陆地上赶回军舰内,宋希濂也成为抗战时期第一个将日寇赶下海的中国将军。除此之外,1942年,宋希濂被调到西南地区,将一支从缅甸渡怒江的日军部队全部歼灭,给日军带来了沉痛打击。然而这样一位优秀的抗日名将,在抗战结束后直接被蒋介石抛弃。

打入冷宫1945年,抗日战争刚刚结束,国内的老百姓反战情绪高涨,再加上国民党军队在抗战期间损失惨重。为了回血,蒋介石只能将想要建立“独裁”政府的念头,暂时压了下去。为了得到民心,蒋介石假意请共产党高层领导到重庆与自己和谈。结果和谈后不到一年时间,蒋介石就命令手下,对全国各地共产党的根据地下手。作为一个在战场上履立奇功的将军,宋希濂本该被派到前线与共产党对决。然而蒋介石却因为宋希濂当过共产党的原因,将宋希濂的军队发配到西北地区。

全然不顾在抗日战争之前,宋希濂为了得到蒋介石的信任,亲手了结了自己自小崇拜的偶像瞿秋白。以及在围剿红军时,宋希濂的双手上也沾满了共产党的鲜血。可以说宋希濂在决定追随蒋介石的步伐后,每一步路走的基本都是和自己当初的信仰背道而驰,然而宋希濂并没有错怪过蒋介石,依然十分坚定他能带领自己走到正途。在被抛弃的三年时光中,宋希濂在荒芜的戈壁滩上遥望内陆,企图某一天,再被蒋介石重用。1948年,蒋介石的精锐部队,已经悉数被灭,没有几支队伍可以使用。于是宋希濂再次“复宠”。此时形势已经十分险峻,国民党军队的战斗力已经远远不如共产党,于是宋希濂提议:将部队主力带到缅甸,若是能守住云南再好不过,因为这里易守难攻,可以缓解国军压力。等到时机一到,在寻找机会反攻。

不得不说,宋希濂在抗日战争中,能赢得那么多胜仗,在指挥上是有两把刷子的。若按照宋希濂的计划,可能国共这场内战,能持续非常久。但蒋介石此时早已因为战场上接二连三的失败,失去了斗志,觉得此计划太过冒险,直接否决了宋希濂的提议。1949年年底,宋希濂的部队在大渡河沙坪被解放军包围,他知道自己已经无力回天,于是就打算饮弹而尽,幸亏被他手下的警卫排排长拦下,才没做出傻事。

被俘后的生活被俘后宋希濂内心一度十分低落,在他看来被俘后的人是没有好下场的,毕竟国民党对待战俘就极其残忍。想着自己为数不多的时日,宋希濂十分感概,并暗自调侃自己:“在41岁的年纪,我已经没有未来,每天都在等待死亡的到来。”怀着这样的心情,宋希濂每天最大的乐趣,就是等待开饭。早上吃什么?中午吃什么?晚上吃什么?除此之外,剩余的时间,宋希濂将它全部用来思念自己的家人。只是此时宋希濂的家人基本上,都已经在战争中去世,于是他忽然想到自己的老大哥—陈赓。

但一联想到两人的差距,宋希濂的内心瞬间又沮丧起来。然而就在这时,本应该在云南的革命的陈赓,突然出现在宋希濂的牢房外。两人见面后,宋希濂握着陈赓的手,眼泪不止的往下流。陈赓拍了拍宋希濂的手安慰道:“看见你身体不错,我很高兴!”这一句话一下子拉近了两人的距离,仿若中间断联的那段时间不复存在。陈赓临走前,嘱咐宋希濂不要放弃,好好在牢里接受改造。并给他指出今后应该努力的方向。

陈赓走后,知晓自己没有性命之忧的宋希濂不在颓废,他每天读书学习,心情好的时候,甚至将自己近几十年的发生的事情,都一一记录下来。1956年这一年,对于宋希濂来说,是极其特殊的一年。这一年,宋希濂和他曾经的同事,一道被邀请到天安门观看一场盛典,看着长安街上处处洋溢笑脸的老百姓,宋希濂第一次体会到什么是与民同庆的感觉。

回到看守所后,宋希濂激动在笔记本中写道:“我好像找到了理想中的‘三民主义’,数以万计的百姓,大大方方的走在大街上,他们笑着唱着,没有压迫没有剥削,每个人的脸上都洋溢着对未来的渴望,而这一切,都是在毛主席和共产党的领导下做到的。”

于是在接下来的时间里,他更加努力学习有关共产主义的相关知识。越学内心越愧疚,他也终于明白当年那些被捕的共产党员,为何至死也不肯透露有关党组织的半点讯息。时间如白驹过隙,转眼就到了1959年,宋希濂因在看守所内表现良好,成为第一批被释放的战犯。而此时好友陈赓身体已经愈发不好,但是为了庆祝他重获新生,还是拖着病弱的身体,为他组了一个局。

这次聚会的两年后,陈赓因心肌梗塞逝世。宋希濂悲痛万分,但他暗自发誓,继续接替陈赓的遗愿,为祖国发展发光发热。在这期间,他也终于明白,为何毛主席如此受人爱戴,解放战争前期优势明显的国军为何以惨败收场。其实有很大一部分原因和蒋介石有着十分密切的关系。

毛主席和蒋介石之间的差距“得民心者的天下”,这是一个亘古不变的真理。毛主席将自己誉为工人农民的孩子,心随民所动,以民为本,全心全意为人民服务。在延安时期,毛主席和当地百姓打成一片,吃穿住行从来没有过特殊要求。时常深入到基层群众之中,了解人民最需求的事情。并且毛主席的这一思想,直到现在共产党依旧牢牢谨记。而蒋介石则恰好相反,他是一个他别实务的人,有用的人对他才重要,在他看来普通老百姓对他没有丝毫助力,那就如草芥一般轻贱。“水能载舟,亦能覆舟”虽然蒋介石到了后期也意识到了这点,但他高高在上的态度,根本就打动了人民群众的心。

在用人上,毛主席比起蒋介石来说更是高明了不止一点。“团结一切可以团结的人”是毛主席用人宗旨,不管你之前是什么派系的,只要我们目标一致,我们就能在一起共事。并且能很放心将事情放手。蒋介石却不同,他是一个心思很重的人,没有人能真正得到他的信任,在战场上前线官兵打着打着仗,突然收到一封更改战术指令。因为他这个习惯,多少本来能打赢的战役,最后以惨败收场。除此之外,蒋介石用人一般喜欢用自己的嫡系,按理说宋希濂也可以算的上,但因为他曾经加入过共产党,因此在解放战争时期,遭到冷落。一员大将因为这一小小的原因,上不了战场,对双方都是一种损失。

在“仁义”方面更不用说,毛主义秉持着“优待降将”的观点,简单来讲就是怀柔。受降的敌方士兵,主动投靠的,保留官职,给予奖励。被迫俘虏的,接受完思想教育后,遣送回老家。因为毛主席的宽容的政策,到了解放战争后期,有好多国民党士兵主动投诚,这些士兵军事素养一般较高,不需要特殊培训,就可以直接上战场。这也是为什么解放军人数越打越多,国民党军队越打人数越少的一个很重要的原因。

宋希濂就是此政策的既得利益者,在被解放军俘虏后,宋希濂以为迎接他的将是身首异处的下场,没想到非但没死,在被进行了几年思想教育后,还有重新出狱的机会。相比之下,蒋介石的手段就比较残忍,比较喜欢用血腥的手段吓退对手,从而达到想要的目的。但是这种方式对待贪生怕死之辈还有些用处,对于那些有着崇高信仰的革命者来说,死并不算一个问题。

毛主席与蒋介石在诸多事情上,经常会秉持相左的观点,是因为他们思考的根源不同,服务的群体不一样,一个为民,一个为己。思想境界完全不同,这就解释了,为什么曾经作为蒋介石心腹的宋希濂,对蒋介石评价会如此之低。