距离1955年的新中国首次军衔评定,已经过去了66年。俗话说,时势造英雄,连年战火固然是对新中国的沉重考验,却也洗练出了一大批富于才干的军事将领,要从中挑选出“十大元帅”,引起的争论自然不少。这其中,最为激烈、也最为人乐道的,当属陈毅与粟裕的元帅之争。苏中七战七捷、领导淮海战役大获全胜的粟裕,作为解放战争取得胜利的最大功臣之一,又为何仅仅列居大将之位呢?三野为何只能陈毅代表而不是粟裕?1955年授衔时,陈毅已离开部队,任国务院副总理,分管科学、文化等工作。此前,由于毛主席拒授大元帅衔,并提议已经转到地方的同志就不要再授予军衔,邓小平、刘少奇、周恩来等人纷纷响应主席的提议,都拒绝授元帅衔。因此,刘少奇就曾提出,以陈毅当前的工作重心,不宜再封为元帅,推荐了粟裕作为三野代表授元帅衔,但为何最后选了陈毅了那?

元帅评定的基本标准——“创建和领导人民武装力量或领导战役军团作战,立有卓越功勋的高级将领。”如今,很多人在听到“元帅”一词时,想到的仅仅是行兵打仗、军功战绩,对这一基本准则却并不了解。要想真正明白元帅之衔颁给陈毅而非粟裕的原因,还得根据这一标准细细分析两位名将的军事履历。在“立有卓越功勋”方面,以粟裕在解放战争时期率领华东野战军赢得淮海战役的功绩,可以说是满足了这一要求。然而,对于军队而言,粟裕的功绩一直仅建立在行军打仗方面,论“创建”武装力量,却是一片空白。而且,尽管粟裕在华东野战军具有实际上的战役指挥权,职务上却是副司令员,并未担任真正有“领导”地位的司令员职务。所以,从这条基本标准来说,粟裕并不满足获封元帅军衔的资格。

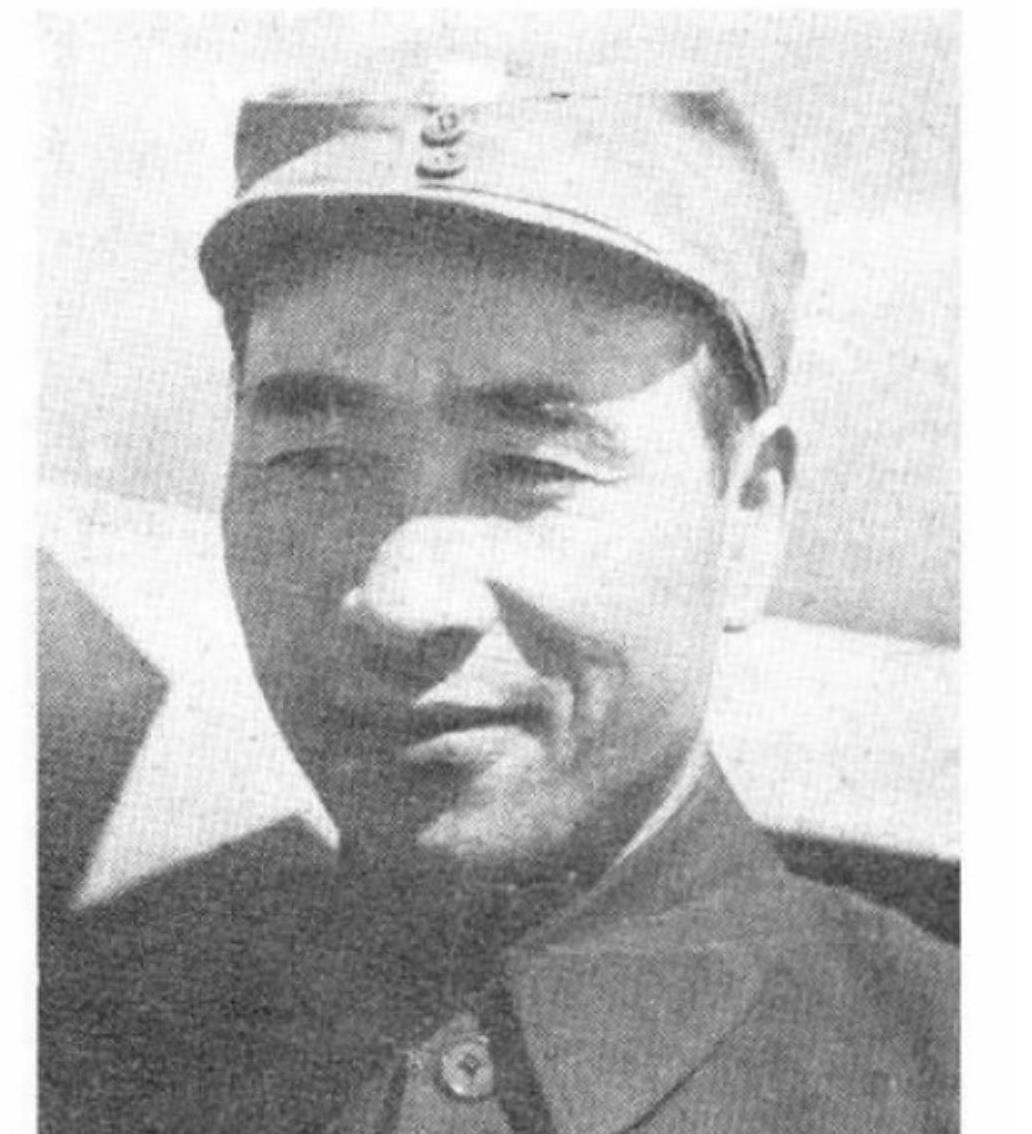

而陈毅,虽然没有在最早的南昌起义中起领导作用,但南昌起义失败后,他却成功和朱德一起组织了南昌起义余部在湘南的后续战斗,且吸纳了大量当地农民、工人加入这支部队,是“工农革命军”的创建人和领导者之一。这种“撒豆成兵”的本事,无疑是军队建设中主帅必须具有的才能,也正是区分“帅才”与“将才”的一个重要标志。如今,谈到井冈山会师这一红军历史上具有重大意义的事件,和毛主席一同被人们提起、记住的,往往是朱德元帅,但这支部队能够顺利组织、抵达井冈山,少不了陈毅的功劳。此后,在红一方面军长征期间,陈毅留守中央苏区,不仅在连番的反“围剿”斗争中指挥红军余部保存实力、保护革命战略据点,更大量发展了当地民众组成游击队。而这些零零散散的游击队,在抗日战争拉开序幕、国共合作抗日时,生生组建出一支“新四军”,其功勋不可谓不卓越。因此,为陈毅颁发元帅军衔,是完全符合这一标准的。

三大时期中的综合表现,陈毅优于粟裕对新中国的成立影响最为巨大的三桩军事事件,当属土地革命、抗日战争和解放战争。因此,在考量一位将领的军事履历时,不能只盯着其中一桩,而是要用整体的眼光去看待。在解放战争中,粟裕作为华东野战军的实际指挥者,打赢了淮海战役这一具有重要战略意义的大战,解放华北全境。从歼敌数来看,林彪在十大元帅中已属第一,而粟裕竟比林彪还要更胜一筹。所以,单论解放战争中的功绩,粟裕无疑是能够与陈毅这位华东野战军的挂名司令一较高低,甚至更胜一筹的。但是,如前文所述,陈毅虽然没有在土地革命中直接参与南昌起义,但他整编南昌起义余部和湘南农军的功绩却是非常重要。因此,井冈山会师后,他担任了工农革命军第四军第十二师师长、第四军军委书记等职务。而粟裕虽然早已从南昌起义时就参与了土地革命,当时却仅仅是一名班长,并没有领导作战的功绩。从土地革命方面来看,显然是陈毅胜出。

到了抗战时期,陈毅在南方整编各地零散武装力量,组建了“新四军”,担任第一支队军长的职务,指挥全局,建立了以茅山为中心的苏南抗日根据地。其时,日军在南京建立了汪伪政府,陈毅率部部截断京沪铁路、火烧虹桥机场,对日军在华东地区的发展产生了政治上的重大影响。其后,陈毅成立江南指挥部,进军苏北、发展华中,发展了苏北抗日根据地。皖南事变之后,新四军军长叶挺被囚禁,副军长项英、参谋长周子昆、政治部主任袁国平全部遇难。此时,陈毅更是临危继任了新四军代军长这一要职,全权带领新四军继续与日伪军和国民党反动派进行抗争。而粟裕作为新四军第一师师长,打出了韦岗伏击战这一新四军在苏南地区的首场胜仗。其后,又通过著名的黄桥战役打击了以韩德勤为首国民党顽固派,凭借七千余人击败韩德勤所部1.5万人,歼敌1.1万有余,创造了以少胜多、以弱胜强的军事奇迹,保证了苏北根据地的安全。刘少奇担任新四军政委时,就对粟裕大为激赏。在1942年1月20日的华中局扩大会议上,刘少奇总结工作时,就给了粟裕所率的第一师极高的评价:“我一师几年来工作是获得了最大的成绩,在抗战中建立了最大的功劳。在我全军中以第一师部队作战最多,战果最大。”然而,两相对比,无论是由于人手还是职务上的限制,粟裕都未能发挥指导全军、影响整个战局的作用。因此,在抗日战争中,仍然要数陈毅的功绩更大。

各部队的军衔平衡最后,元帅这一军衔的评定,也要考虑到各部队之间的平衡,在革命形势迅速发展、我军转入战略反攻之际,全国各地的解放军统一编为西北野战军(即第一野战军,简称一野)、中原野战军(即第二野战军,简称二野)、华东野战军(即第三野战军,简称三野)、东北野战军(即第四野战军,简称四野)和华北野战军。在评定“十大元帅”时,一野有彭德怀、贺龙。彭德怀带领一野主力抵抗以胡宗南为首的国民党部队对陕北解放区的进攻,随后解放了西北的陕、甘、宁、青四省。打开进军新疆的通道后,他召开酒泉会议,周全地部署了联合新疆少数民族各部、和平解放新疆的战略,是一野毫无疑问的元帅人选。贺龙担任了西北方面的后勤工作,虽然对一野的前线作战工作参与不多,却指挥一野第十八兵团与二野会师,对两军的配合接应功不可没,结合他在土地革命和抗战时期的光辉履历,受封元帅军衔也是理所当然。

二野有刘伯承。毛泽东主席曾评价刘伯承“一条龙下凡”,他毕业于伏龙芝军事学院,在当时属于我军中军事思想、指挥水平最为先进的将领之一。他与邓小平一同率领二野在西南地区一路高歌猛进,以迅雷不及掩耳之势解放了重庆,使蒋介石及其残部炸毁重庆、流窜西南地区实施破坏的计划彻底破产,保证了大西南的战后建设。邓小平在55年对帅衔坚辞不受,二野的元帅军衔便无可争议地落在刘伯承头上。四野有林彪、罗荣桓。

在军事方面,林彪指挥四野进行辽沈战役,总结出了著名的“一点两面”“三三制”“三猛”等战术原则,歼敌47.2万人,堪称解放东北地区的最大功臣。平津战役中,他与聂荣臻所率领的华北野战军配合充分,基本消灭了国民党军队驻华北地区主力。林彪指挥作战,研究起战略来心无旁骛,几乎称得上“两耳不闻窗外事”。但对于一位主持地区大军的总将,指挥作战并不是唯一的工作。因此,四野政委罗荣桓肩上的担子就加重了。根据解放军总司令朱德指定的总战略,“向南防御,向北发展”,东北无疑是解放战争时期的发展要地。罗荣桓通过杰出的政工才能贯彻这一战略,抓紧东北工业、政治建设,让这块寒冷的黑土地成为了“共和国长子”。军事方面,罗荣桓的才能也同样突出。辽沈战役打响前夕,林彪曾因国民党部队的突增援军而对原定攻打锦州的计划犹豫不决。这时,是罗荣桓反复劝说林彪南下攻锦,并提出加强塔山的阻击力量的方案,这才促成了辽沈战役的首战告捷,保证了我军不在东北陷入被动局面。

华北野战军直属中国人民解放军总部,其地理位置连通华东、中原、东北、西北,主要起居中策应的作用。作为当时的唯一一支战略机动部队,司令员聂荣臻和副司令员徐向前都背负着巨大的压力。聂荣臻先是在华北地区牵制傅作义带领的国民党部队。此时,华北地区兵力薄弱,并不宜与傅作义部队正面对抗。然而,若放任傅作义部队前去支援东北,对四野来说,东北战局将陷入极其被动的局面。因此,聂荣臻采取“敌不动我不动”的战略,在缠斗中逐步消耗敌军力量。此后,聂荣臻又与东北野战军合作,在平津战役中作为华北野战军总指挥,收编傅作义部四十余万人马,解放华北全境,使这一军事要地牢牢掌握在我军手中。聂荣臻为东北战场率华北野战军牵制傅作义,而在山西战场为华北野战军牵制阎锡山的,就是徐向前。山西虽然被划为华北战区,但其与西北战区相接,地理位置相当重要。此时,阎锡山部若向西支援胡宗南,则彭德怀领导的一野将岌岌可危;若向东支援傅作义部,则危及东北战局。当时我军正是兵力紧缺的时候,山西地区能够动用的只剩下一些地方部队和民间游击队。这些队伍装备少、配合差、战力低,几乎没有可能完成牵制阎锡山的艰巨任务,但徐向前主持山西后,马上对这些队伍进行整合、训练,竟生生用一支六万多人的新队伍从阎锡山的几十万重兵手中先后夺取临汾、平遥等城,歼敌十余万人,打赢了晋中战役,奠定我军在华北、东北、西北三大战区的胜利基础。由此可见,这七位都是各自部队中无可争议的元帅之选。

这样看来,十大元帅中只剩下最后三个名额,而朱德与叶剑英坐镇中央,分别任人民解放军总司令、总参谋长。朱德制定了解放战争的总体战略,在我军缺兵少马的劣势情况下合理安排各部队联合作战,叶剑英保护中央领导人安全转战陕北、指挥全局。因此,中央方面,自然不能少了他们的元帅之衔。因此,最后落到三野的元帅名额,只剩下了一个,这也解答了文章开头提到的许多历史爱好者都会有的疑问:陈毅作为评定元帅时最具争议的一位,排名又为何如此靠前呢?这正是由于军衔评定为了保证各部队间的平衡,不仅仅是在全军范围内竞争,还要在部队内部竞争,且后者有时要更为激烈。三野正是内部竞争最为激烈的一支部队。从职位上来说,陈毅任华东野战军司令员,粟裕任副司令,由作为上级的陈毅代表三野接受元帅军衔,似乎是理所当然的。然而,早在1946年,陈毅与粟裕就在三野的战略安排上发生了分歧:当时,毛主席提出了“南下出击”的方案,即三野出击淮南,外线作战。陈毅对于这一计划相当支持,但正在苏中作战的粟裕根据战场的实际情况提出了不同意见:苏中地区尚未肃清,地方武装较弱,若此时深入淮南,一旦苏中失守,三野主力将陷入孤立无援的境地。

这一意见得到了毛主席的重视,使他将原定的外线作战计划改为了更为稳妥的内线作战计划:“先在内线打几个胜仗再转至外线,在政治上更为有利。”最终,粟裕苏中战役七战七捷、而陈毅淮北作战受挫,毛主席在10月15日亲自拍电报指导了三野的人员部署:“在陈毅领导下大政方针共同决定(你们6人经常在一起,以免往返电商贻误战机),战役指挥交粟裕负责。”因此,说粟裕是三野的真正代表人物,其实并不能算错。并且,在三野打得最为漂亮的“淮海战役”中,陈毅虽然仍保留三野司令员的职位,工作重心却已逐渐转移到政治方面,指挥整个三野赢下淮海战役的,正是粟裕。而且,当年刘伯承、邓小平率领的第二野战军也参与到了淮海战役,这两位将领,一位是元帅,一位是后来的改革开放总设计师,对一些不太了解过解放战争的人来说,名声都远比粟裕更响。但事实上,二野在淮海战役中,实际参与的仅有双堆集一役。在济南战役之后,粟裕就提出了“小淮海”战役,以解放苏北为目标,和他过去吸援打敌、打“小胜仗”的战略风格是一致的。然而,围歼黄维部队的过程中,国民党方面部署的援军竟多达80万人,彻底摆出了决战的姿态。粟裕这才顺水推舟,将“小淮海”变成了“大淮海”,利用我军在江北的后勤、支援等优势,以60万胜80万。正是这场江北的大规模歼灭战,为我军创造了渡江的有利条件,保障了二野的刘邓大军在渡江战役中的胜利。

但结合此前提到的两点,尽管粟裕在解放战争中表现出色,却并不完全满足元帅军衔的授封要求。因此,周总理对刘少奇的提议表示反对,仍然坚持由陈毅受元帅军衔。对于陈毅已经离开部队这一点,他举出了苏联授衔时的类似案例:“军衔授予,对陈毅同志现在和将来的工作均无不便之处,平时可以不穿军服 (必要时穿)。苏联的布尔加宁同志也有元帅衔,现在他做部长会议主席的工作就不常用元帅的头衔了。可以说是一个例子。”因此,代表三野接受元帅军衔的人选,最终由陈毅担任。总结:1955年的将军授衔,在陈毅与粟裕谁更应被封为元帅这一点上,可谓争议重重。但通过对陈毅、粟裕在军事履历上的详细对比,尤其是土地改革、抗日战争等早期事件中二人的功绩与贡献,不难看出毛主席与中央军委对元帅人选的最终决定是客观的、合理的、经过深思熟虑的。