在中国大西北的荒漠地带,那一片片被黄土堆起来的古堡废墟,静静地讲述着两千年过往里一支非凡军队的神奇故事。

从公元前48年的西汉元帝初元元年,一直到376年的前凉升平二十年,有支军队叫做戊己校尉,他们一边种地一边守卫边疆,四百多年来一直是中原王朝管理西域的重要帮手。这支队伍既负责屯田开垦,又承担边防重任,是中原在西域地区的坚实后盾。

他们需要抵挡匈奴骑兵的突然袭击,还得解决西域各国不断变卦的问题,到了魏晋那会儿,更是直接跟鲜卑、柔然这些新兴的游牧部落硬碰硬,书写了一段令人热血沸腾的边关守护传奇。

【一、西域屯戍制度的创制】

汉武帝时期开拓西域的努力,到了宣帝时代终于结出了制度上的硕果。

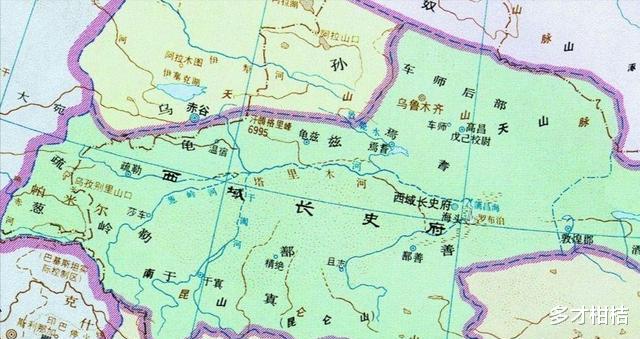

元帝在位的头一年,也就是公元前48年,戊己校尉的军旗在车师前王的地盘,也就是现在的吐鲁番交河古城那儿飘扬起来。这标志着咱们中原的王朝,头一回在西域的中心地带设了个常驻的军政机构,军事和行政一块儿管。

关于它的命名,有两种说法可以解释:

《汉书》里头说了这么一句话,里头藏着的意思就是,中央的皇帝老儿想要牢牢管住四面八方的地盘。

在《汉书·百官公卿表》里头,颜师古他注解说啊:

戊己校尉刚开始设立时,官职待遇相当于六百石的级别,手下配备了一个丞和一个司马,还有五个候。他们负责管理从河西走廊那边调来的守卫士兵和屯田的百姓。

他们在交河城外面挖了不少坎儿井,花了仅仅十年时间,硬是把一片荒漠变成了肥沃的田地,让车师这个地方变成了西域最大的粮食仓库,专门给军队提供粮食。从居延汉简里头的记录,也能看出屯田的效果有多好。

建昭三年,也就是公元前36年那会儿,陈汤带兵远赴康居,干掉了郅支单于。这事儿挺震撼的,尤其是戊己校尉那边,居然能一下子拉出三千精兵来支援。这说明啥?说明他们那套军事化的屯垦制度,已经相当成熟,不是吹出来的。

新莽时期的天凤三年,也就是公元16年那会儿,戊己校尉这套制度碰到了个大麻烦。校尉刀护被自己的手下陈良、终带等人给干掉了,然后这俩叛军头头带着两千多官兵投降了匈奴。

这次事情让大家看到,远在边疆的守卫体系是多么的不堪一击。不过,它也推动了东汉在重建时加强管控,给接下来四百年的稳定打下了制度上的根基。

【二、东汉时期的战略重构】

永平十六年,也就是公元73年那会儿,窦固带着大军把车师给收复了。后来,班超提议说,咱们得重建戊己校尉这个职位。那时候的西域啊,局势已经大变样了。北匈奴跟车师、焉耆这几个国家手拉手,组成了反汉的小团伙。而咱们东汉呢,实力上已经不如西汉那时候牛气了。

永元元年,也就是公元89年那会儿,耿恭在金蒲城,就是现在的吉木萨尔,守城的故事,真的是那会儿最让人感慨的一段历史。北匈奴的两万铁骑把城给围了个水泄不通,可耿恭这个戊校尉手下,就那么三百号人。

在交河古城挖到的《永元七年兵册》里头写着,汉朝的军队那时候已经有了很牛的防御布局,而且还在车师后国那边,找到了能射五百步远的八牛弩的残件。

现在,戊己校尉的工作有了大变动:不光得负责军事上的防守,还得搞起外交上的协调来了。

《后汉书·西域传》里有写,校尉府靠着一种特殊的贸易方式,跟于阗、疏勒这些国家保持着联系。

永初元年,也就是公元107年的时候,西域都护这个职位被取消了。从那以后,戊己校尉就变成了东汉在西域那边的最高军事和政治的头头儿,一直到汉朝快结束的时候,他都是这么重要的角色。

【三、魏晋时期的制度嬗变】

黄巾之乱闹得中原不得安宁后,戊己校尉却瞅准时机,迎来了自己的上升期。

曹魏为了搞活丝绸之路上的买卖,特地把那一块地方划出来,成了凉州刺史手下单独管的军事和政治单位。

咸熙元年,也就是公元264年,戊己校尉的办公地点搬到了高昌。这样一来,就构成了一个新的体系:西域都护、戊己校尉和玉门大护军,他们三方互相配合,互相支援。

在楼兰发现的晋代竹简上说,校尉那里用了些方法,像是什么特别的手段,来推行他们的政策。

这个时候,最明显的不同就是文化方面的作用变得更广了。

吐鲁番阿斯塔那古墓群里头挖出来的《论语郑氏注》手写本子,上面清清楚楚写着时间,这说明它早就开始帮忙传扬儒家的学问了。

另外,屯田制度也扩展到了手工业领域。在交河故城的遗址里,我们找到了冶铁炉和铸造五铢钱用的模具,这足以证明驻守的士兵已经具备了自行铸造兵器和货币的能力。

军事体系上有了大突破。咸宁元年,也就是公元275年,戊己校尉马循,他在蒲类海,现在叫巴里坤湖的地方,想出了个新招。他带着两千步兵和八百骑兵,把鲜卑军队打得落花流水。这种打仗的方法,后来被写进了《魏晋兵制》里头。

【四、前凉时期的最后辉煌】

永嘉之乱过后,中原的皇帝们对西域的管辖是越来越弱了。不过,前凉这个政权还是保留着戊己校尉的老规矩。到了咸和二年,也就是公元327年,他们又多搞了个高昌郡出来,弄了个挺独特的管辖方式。

现在,在屯堡遗址这儿,挖出了整套的手工作坊遗迹,有做皮革的、打铁造兵器的,还有加工粮食的地方,这说明它当时已经变成了一个啥都能自己搞定的军事经济小天地。

柔然汗国逐渐强大起来,戊己校尉想出的防守法子可真是别具一格。

敦煌的古籍《西凉日常记录》里写到,他们在伊吾,也就是现在的哈密,一直到龟兹的路上建了些地方:每个地方都安排了一百个士兵守着,还存了够吃三年的粮食。要是碰到敌人攻击,就靠点烽火来互相帮忙。

建兴十八年,也就是公元330年那会儿,伊吾那地方打了一场保卫战。在那场战斗中,七个边防堡垒一块儿动手,打出了相当漂亮的成绩。这种可以灵活变动的防守方法,硬是让柔然人向西推进的脚步慢了整整二十年。

太元元年,也就是公元376年的时候,前秦的军队把凉州给打下了。这样一来,那个存在了四百年的戊己校尉机构,就彻底从历史里消失了。

挺有意思的是,吕光带着大军往西边打的时候,路过了高昌。那时候,高昌还保存着完整的农田管理资料。挖出来的文件里,明明白白写着些“官方文件”,这说明他们的政府机构一直到被灭掉之前,都还在好好地工作着呢。

【五、制度遗产与历史镜鉴】

戊己校尉存在的那四百年里,搞出了一套特别的管边疆的办法:他们的那一套制度,后来被卫所制给学去了;他们的一些老规矩,也给羁縻政策提供了实际的参考;还有啊,他们在边疆传播文化,算是给边疆儒学教育开了个头。

更值得注意的是它的制度灵活性——即便在中央政府换班时,它也能通过增加职责来保持对西域管理的连贯性。这种能随着情况变化而调整的机制,对于我们认识中华文明在边疆管理上的聪明才智非常关键。

从交河故城那座古老的军粮仓库遗迹,走到吉木萨尔金蒲城那些破败的城墙边,戈壁上的狂风黄沙里,隐藏着中国古代管理边疆的全部秘密。

戊己校尉的事迹不仅是边防战士的英勇传奇,更是极端条件下制度适应性的真实考验。它的起落变迁,为我们探索多民族国家边境管理提供了宝贵的历史参考。