在中国解放战争的历程中,华东野战军扮演着举足轻重的角色。特别是在淮海战役期间,他们的卓越贡献对全国解放起到了关键作用。然而,在1955年的全军授衔仪式上,华东野战军出乎意料地在四大野战军中军衔人数最少,仅有14名将领被授予上将或更高级别的军衔。其中,被誉为“谭大炮”的谭震林并未参与评选,这一事件引起了外界的广泛关注。关于谭震林与华东野战军另一位名将粟裕之间是否存在矛盾,以及这一矛盾是否影响了谭震林的军衔评定,成为了人们热议的话题。那么,事实的真相究竟是什么呢?接下来,让我们一起探究一下这段历史。

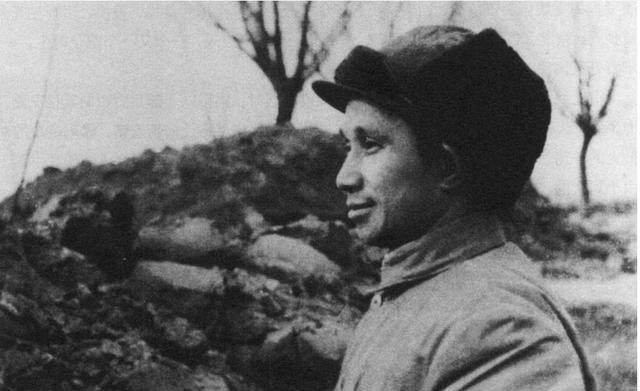

谭震林,1902年生人。1925年,他参与策划了书纸业工人的罢工活动,期间遇到了地下党员余来。在余来的指引下,谭震林开始了他的革命生涯。他利用北伐战争期间缴获的警察局枪械,组织起攸县的工人纠察队,并投身于各项革命工作中。

随后,谭震林被列为政府追捕的目标,不得不匆忙离开武汉,最终秘密返回攸县,藏匿于灵龟寺附近的山区。依靠造纸业工人的协助,他设法转移至茶陵。1927年10月,当谭震林隐蔽在茶陵县城期间,秋收起义的队伍抵达该地。

起义军的枪声在城郊简陋的源盛和书店附近响起时,谭震林起初以为这只是国民党内部的一场争斗,并未急于外出查看。待他得知起义军正在摧毁旧政府的机构,解救囚犯,并援助贫困百姓后,才恍然明白这是一场真正的革命行动。他立刻动身,想要加入起义军的行列,但遗憾的是,部队已经撤离。书店外,仅留下署有郭亮名字的革命公告。这份公告让谭震林更加确信了自己的革命决心。

二十多日后,一支工农革命军队在孙皓的指挥下成功收复茶陵。自此,谭震林结束了隐居状态,被委以红色茶陵领导的重任。他走访村落,深入基层,广泛动员民众,严厉处置了一批地方恶霸,同时把没收的财产分发给贫苦百姓。

此时,茶陵在井冈山根据地中占据了至关重要的位置,它标志着红军首次成功占领的县城。远在他处的毛泽东主席,对这片新兴革命根据地的治理工作给予了深切关注,并专门致信谭震林以示鼓舞。信中,他强调要在实际操作中不断学习,指明所有困难都应在日常工作中逐步解决。

革命进程加剧,当地土家族的地主豪绅逐渐陷入恐慌之中。同年12月,敌军频繁向茶陵发动攻势。谭震林动员纠察队与赤卫队,英勇地进行了多次反击,但因敌我力量对比过于悬殊,最终不得不选择撤退。在茶陵南部湖口镇,谭震林初次与毛主席会面,随后跟随他前往宁冈,并最终抵达井冈山。

在井冈山期间,谭震林全心投入根据地建设,且在赣南、闽西多次对抗围剿的战役中,展现了他的领导才干。凭借工人的背景,他在实战中不断积累经验,逐渐成长为毛泽东麾下一位思想稳健、具有前瞻性的革命工作者。

在执行政策方面,谭震林一贯遵循毛主席的指示,特别是在湖南省委推行过激措施时,他遵照主席的方针,果断反对,确保了红军政治路线的正确性。面对红四军内部围绕军事指挥权和党的领导权产生的分歧,谭震林毫不犹豫地支持主席,这体现了他在党内的鲜明立场及高度的政治觉悟。

1931年末,中华苏维埃共和国中央军事委员会宣告成立,谭震林获委任为委员,凸显其政治军事上的重要地位。到了1938年春,谭震林又被任命为新四军司令员,负责指挥第二、第三支队。他展现出卓越的领导才能,特别是在南进皖南的军事行动中,他亲自指挥第三支队,给予日寇沉重打击,彰显了他不惧挑战、锐意进取的军事本领。

1940年,东南局与新四军指派谭震林前往江苏省委,负责召集军政会议,旨在加强党与军队之间的协同行动。接到这一关键使命后,谭震林立即着手准备并启程。为确保行程的隐秘与安全,他决定采取隐蔽身份的措施。

为了适应江南的商业氛围,谭震林换上了商贾的常见装扮:上身着洁白衬衣,下身搭配背带西装裤,外加一件当时风靡的毛呢外套,头戴经典黑色呢帽。如此装扮,使他看上去像一位事业顺风顺水的商人。

他的穿着让他在众人之中显得平凡无奇,同伴们频频以“负责人”来称呼他,增强了他的隐蔽性。这番周密的隐藏安排,确保了谭震林及其团队能够平安到达指定地点。然而,在长途旅行中,谭震林因频繁被叫做“负责人”,结果“谭负责人”这个称号在内部逐渐传开。

谭震林所拥有的这个特别的外号,并未削弱他在部队中的声望,反而增添了一丝亲近感。真正对谭震林构成考验的场合,是在一次宴席上悄然降临。无锡一带的国民党游击队伍头目杨筱南,出乎意料地送来了邀约,期望能与“谭先生”会面。尽管不少人担忧这场宴会可能暗藏玄机,但考虑到杨筱南过往参与过抗日斗争的经历,又让人心存疑虑。为确保万无一失,谭震林事先周密部署,在会面地点周围布置了严密的安保措施。在宴席上,氛围显得格外凝重。

杨筱南对共产党提出严厉指责,声称共产党借抗日之名企图吞并。他的言辞充满攻击性,甚至将枪支置于桌上以示威胁。面对这明目张胆的挑衅,谭震林展现出了坚定的立场与无畏的勇气,他沉稳回应:“我们遵循原则,人不犯我,我不犯人;但若人若犯我,我必坚决回击!杨司令倘若轻率开火,那将是自寻烦恼。”

杨筱南被这番言论触动,开始明白单纯对抗对任何一方都没有好处。谭震林继续展现友好态度,询问杨筱南的初衷,了解到他原本的目标仍是抗击日军。通过一番深入的交流,杨筱南最终明白了共产党的真正态度,他决定摒弃偏见,与共产党合作共同抵抗日本侵略者。

谭震林的声望同样引起了昆山地主陶一球的关注。陶一球虽曾任职国民政府地方官职,但他心怀民族大义,对谭震林领导的抗日活动及其政策深感敬佩。因此,他决定率领自己的队伍,加入“江抗”第三支队,一同投身抗日斗争,抵抗外来侵略者。

1947年6月期间,蒋介石麾下的军队企图借由进攻山东解放区,来改善孟良崮战役败北后的不利形势。鉴于此情境,华东野战军作出了反击的决定,并发动了大规模的南麻战斗。然而,受多重因素影响,此次战斗未能圆满达成预定目标。为此,粟裕撰写了一份详尽的战后总结电报,用以剖析失利的具体缘由。

粟裕在电报初稿末尾,依照惯例写上了陈毅、粟裕、谭震林三人的署名,随后将文稿送予陈毅和谭震林进行复核。他本以为这是一份常规的战后汇报,料想不会遭遇太多分歧。然而,谭震林的反应却令粟裕始料未及,他对电报内容明确表达了不同意见。

于华东野战军指挥所内,谭震林情绪颇为高涨,他直接向陈毅阐明立场:“该总结提出的战略指导有误之观点,我无法苟同。我们所采纳的战略经由上级部门审核批准,问题恐怕出在战术执行环节。”谭震林对于战术部署的坚持,与粟裕将责任归咎于战略指导的观点形成了明显反差。

陈毅听取谭震林的意见后,同样表达了忧虑,觉得过分归咎于战略指导可能会让上级误解整个战役的情况。他提议重新评估电报内容,考虑把责任分摊至整个领导集体,以此彰显团队间的协作。

然而,在事件进展过程中,谭震林采取了更为坦率的方法,未采纳陈毅的意见,直接在公开场合对粟裕的决策提出了批评。此举促使粟裕单独向总部发电,表达自我反省,并要求给予相应的处分。

这一系列事件引起了华野的高度重视,管理层迅速采取行动,指令陈毅出面调解双方之间的矛盾。据资料所述,陈毅紧急安排了一场夜间会面。尽管时间非常紧张,谭震林和粟裕仍各自阐述了观点。尽管最终未能彻底消除分歧,但这次会谈确实在一定程度上减轻了双方的紧张态势。

1948年间,谭震林的职位再次晋升,他成为了华东野战军的首席副政治委员。这一年,他在胶东战役中取得了重大成果,其战术策略与指挥才干得到了有效证明。随后,他与许世友将军合作,在胶济铁路西段等多个重要战役中接连取得战略性的成功,这些成就为他在军队内部树立了极高的威信。

1949年标志着谭震林职业生涯的一个重要里程碑。这一年,他与邓小平、刘伯承、陈毅及粟裕四位杰出将领联袂组建了总前委。该委员会肩负起统领华东野战军与中原野战军作战指挥的职责。他们的战略焦点落于徐州,此地随即成为了淮海战役的核心战场。

谭震林在淮海战役中扮演了核心角色,他对粟裕、许世友等高级指挥官的战术支持至关重要。凭借自身的智慧和丰富的经验,他成功提升了部队的整体作战效能。他的付出以及战略安排对战役的最终胜利起到了决定性作用,促使军队在徐州一带赢得了关键性胜利。

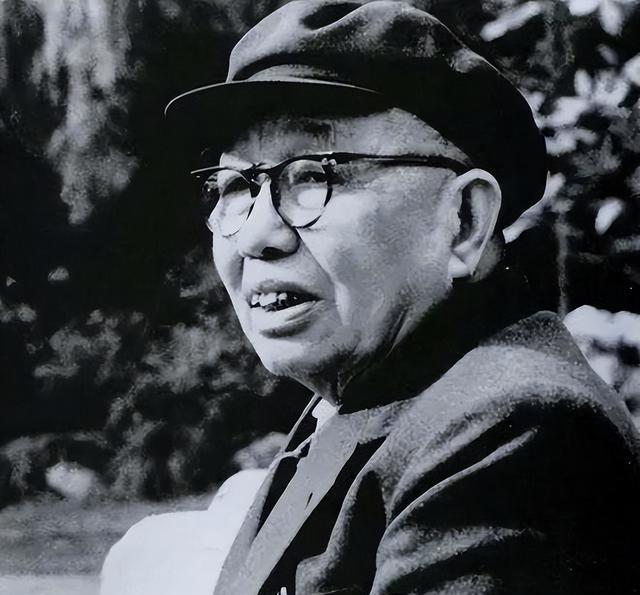

1955年进行军衔评定时,谭震林原本有资格被授予大将军衔,但他自愿放弃了这个机会,因为他已出任国务院副总理这一要职。相较于韦国清在广西的地方领导角色,谭震林的工作范围更广,他需要负责全国农业发展的整体规划。

数年后,两位昔日战友在北京某会议上不期而遇。韦国清带着几分幽默对谭震林讲道:“老领导,您如今掌管全国农业大局,不能老困在北京的办公室里。希望您能抽空到广西走走,亲眼看看我们那边的情况。”谭震林听后,爽快地应允了,表示会亲自前往考察。

1964年,谭震林确实按照之前的约定,抵达广西开展考察工作。韦国清全程陪同,一同查看了包括西津水电站在内的多项重点建设项目。由于1963年广西经历了重大的干旱灾害,导致当地农作物几乎全部受损,因此,引进现代化的灌溉系统变得尤为迫切。

广西当前的财政状况为采购所需设备带来了较大困难。韦国清因此向谭震林提出请求,希望借助他在中央的影响力,为广西争取到部分经费援助。谭震林对此表示理解,并在返回北京后迅速行动起来,着手安排资金事宜。最终,在他的努力下,国务院特别批准了一笔资金,专门用于支持广西的机电排灌系统建设项目。

在此期间,谭震林经历了政治风波,被不当地归类为“二月逆流”事件的参与者,随后被调任至广西。在面临这一挑战的时刻,韦国清向他伸出了援手,给予了重要的支持和关心。尽管韦国清日程紧凑,事务繁多,但他仍特别要求警卫部门务必保障谭震林的安全,妥善安排他的日常生活,并对他的任何需求迅速作出回应。

韦国清虽未能亲自探访,但仍通过警卫部门转达了他的关切与致意。谭震林得知此事后,深感欣慰,他理解韦国清肩负的重任,于是对警卫部门的同志说道:“韦同志工作繁忙,无需专程探望。”这种体贴入微的关怀,保证了谭震林在广西期间的安全与尊严,为他在政治动荡中保持坚强给予了助力,体现了战友间牢固的情谊与相互支持的态度。