1994年7月,当苏梅克-列维9号彗星以每秒60公里的速度撞向木星时,地球上的天文学家们屏息凝视着这场宇宙烟花秀。

这场持续六天的连环撞击释放出相当于40万亿吨TNT的能量,相当于全球核武库总当量的600倍。

在观测站沸腾的欢呼声中,少有人意识到:这颗被木星引力撕成21块的彗星,原本的轨道正指向太阳系第三行星——我们赖以生存的蓝色星球。

来自深空的致命访客

来自深空的致命访客1993年3月24日深夜,美国帕洛玛天文台的18英寸施密特望远镜正在执行常规巡天任务。

当观测数据传回控制室时,值班天文学家朱迪斯·里斯突然发现一组异常图像——在昏暗的室女座天区,竟有一串珍珠项链般的天体正在移动。

这个由21个光点组成的队列绵延超过100万公里。三小时后,苏梅克夫妇与大卫·列维确认了这个震惊学界的发现:这不是普通彗星,而是一颗被木星潮汐力撕裂的彗星残骸。

更令人后怕的是计算机模拟结果——这串总质量达5亿吨的宇宙炮弹,其原始轨道近日点将深入地球公转轨道内侧,其轨道与地球存在0.03天文单位(约450万公里)的最近距离。这个距离仅相当于地月距离的12倍,在天文学尺度上堪称"擦肩而过"。

当撞击后果的数学推演报告被解密时,科学家的背脊渗出冷汗。单块最大碎片G的直径达3.5公里,撞击当量相当于6万亿吨TNT,是沙皇氢弹的120万倍。

不仅如此,轰击还将产生多米诺骨牌效应:首轮撞击掀起的尘埃云将在2周内笼罩全球,地表温度骤降20℃;大气中氰化物浓度达到10ppm致命阈值;平流层臭氧层被摧毁70%,紫外线辐射强度飙升500%。

日本国立天文台的模拟显示,连续撞击产生的次生灾害将持续数年:数万亿吨海水汽化形成的酸雨将腐蚀地表生态系统;电离层扰动导致全球通讯中断;地壳应力累积可能触发超级火山喷发。

这种量级的灾难将摧毁人类90%的农业产能,现存核电站的集体熔毁更会使北半球变成辐射废土。

幸运的是,轨道反推显示,这颗直径约5公里的彗星在1970年代就已落入木星引力陷阱。

木星的引力屏障

木星的引力屏障在太阳系的战略布局中,木星这颗质量达1.9×10²⁷千克的气态巨行星,以318倍地球质量的绝对优势,在太阳系外围构筑起动态防御体系。其引力影响范围超过6.5亿公里,足以扰动从柯伊伯带到奥尔特云的各类天体轨迹。

当苏梅克-列维9号彗星于1992年7月7日闯入木星引力场时,它经历了宇宙中最残酷的"五马分尸"。在距离木星表面11万公里处,彗星核心承受的潮汐力达到地球重力的2万倍。

根据洛希极限公式计算显示,木星的潮汐粉碎半径是地球的42倍。这场引力肢解将彗星撕成21块碎片,最大残骸直径从5公里缩减至3.5公里,撞击总能量因此降低60%。

木星的引力屏障不仅体现在破坏力,更展现于精妙的轨道修正能力。根据NASA深空网络数据,木星每年会改变约500颗小行星的运行轨迹。

其引力弹弓效应遵循三体问题动力学模型,通过能量交换将危险天体"抛射"出太阳系。2017年发现的"奥陌陌"星际天体,正是被木星引力加速后脱离太阳系的典型案例。引力扰动模拟显示,木星的存在使进入内太阳系的彗星数量减少80%。

当哈勃望远镜于1994年7月16日记录下第一块碎片撞击木星时,撞击点温度瞬间飙升至30000℃,比太阳表面还要炽热5倍。在南非天文台,光谱仪检测到木星大气中突然出现的氰化氢分子——这正是彗星富含有机物的铁证。这些致命化合物若倾泻在地球大气层,仅需3个月就能通过降雨污染所有淡水系统。

在1994年事件中,木星不仅改变了苏梅克-列维9号的命运,更通过引力共振作用,将附近20颗潜在威胁天体(PHO)的轨道偏心率提高了0.15,使其永久远离地球轨道。

哈勃望远镜的长期监测显示,木星平均每年承受23-60次可见撞击,这个频率是地球的8000倍。

就拿比较近的一次说,2019年8月7日,巴西业余天文学家录下木星南极上空的撞击闪光,经光谱分析确认撞击体为直径12米的石质陨石。若该天体落向地球,其爆炸当量将达5.8万吨TNT,相当于广岛原子弹的4倍威力。

根据行星科学研究所的计算,木星为地球拦截了约95%的彗星撞击风险,这种保护机制从太阳系形成初期持续至今,已累计为地球避免超过1200次文明级灾难。

"木星就像宇宙中的超级海绵,吸收着来自太阳系外围的致命冲击。"欧洲空间局科学家卢卡·蒙塔尼的比喻恰如其分。

不过,木星的守护机制并非绝对安全。2004年,《自然》期刊的研究指出,木星的引力也可能将部分柯伊伯带天体推入内太阳系。

地球防御系统进化

地球防御系统进化当木星云层上的火光逐渐熄灭,全球航天机构不约而同启动"地球盾牌"计划,史上最严密的天体监测网络应运而生。

夏威夷的泛星计划(Pan-STARRS)望远镜每天扫描整个可见天空,其32亿像素相机能捕捉到45万公里外足球大小的物体。

截至2023年,全球已发现34,456颗近地天体(NEO),其中2212颗被列为潜在威胁目标。

此外,行星防御技术也得到多元化发展:

引力牵引器:通过10吨级航天器在小行星附近持续悬停,利用微弱引力(约0.0001N)经年累月改变其轨道。

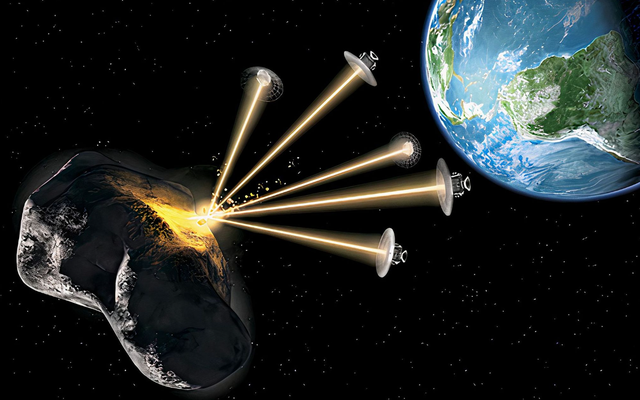

激光阵列:轨道激光站聚焦太阳光,使小行星表面物质升华产生推力。

核爆拦截:美国劳伦斯利弗莫尔实验室的"超高速小行星拦截系统"(HAIV),可在撞击前10秒引爆炸弹,将千米级天体粉碎成无害碎片。

这场关乎物种存亡的太空防御战,仍在持续升级中。

结语

结语当前的行星防御系统已实现72小时全流程响应,能预警90%的千米级威胁天体,但面对突然出现的星际闯入者,我们仍需20天反应盲区。

正如阿西莫夫预言的"黑暗森林法则",宇宙中从不缺乏致命威胁,唯有时刻保持敬畏与警醒,方能在浩渺星海中延续文明之光。

木星是有生命的,为了壮大自己,有朝一日超过太阳才这么做的