前言

1968年,是李宗仁回国的第三年。

但他知道,这将是他生命的最后一年。

这年的秋天,一个噩耗传到了李宗仁的耳中:他被确诊为胃肠癌。紧接着,李宗仁住进了北京医院,开始疗养。

李宗仁自知自己已经时日无多,于是他拖着病重的身躯,用尽全身力气写了一封信,并嘱咐自己的亲人,务必将这封信送到两个对他极其重要的人——毛主席和周总理。

很快,毛主席和周总理就收到了这封信,他们仔细地读着信上面的每一个字,内心十分感慨。

左二李宗仁

信中写道:“我只不过是从海外回来的一个人,但是我知道,我回来的这条路没有走错。我以自己最终能够成为一名中国人而骄傲与光荣。即便此刻我将要离世,但是我还心念着在台湾或国外尚未回国的爱国青年和知识分子,他们只有一条正确的道路,就是像我一样,早日回到祖国的怀抱。

”

拳拳心语,让人为之触动万分。

第二年尚未开春,李宗仁便因病离世,享年78岁。当这个消息传到毛主席和周总理耳中时,一阵悲戚涌上心头,他们决定,以最隆重的葬礼对待这位有功之士。

之后,在治丧报告传到周总理手上时,周总理觉得不妥,于是在报告上改了几个字。正是这几个字,让李宗仁所受到的礼节更上一级。

那么,毛主席和周总理为什么要如此厚待,这个曾经的国民党高级将领?又在治丧报告上删改了哪4个字?

战功显赫的军事奇才,影响历史的关键人物

说到李宗仁,也许许多人都会想到他的国民党身份,以及他在国民党时期的种种罪恶行径。但许多人想不到的是,他对于近代中国,尤其是抗日战争时期产生了极其重要的影响。

早年,在孙中山的领导之下,李宗仁便展现出了他超凡的军事才能。

1924年,李宗仁联合其余几支部队,共同成立“定桂讨贼联军”,对桂系军阀开始了势如破竹的进攻,最终在1925年完成了统一广西的大任,成为了桂系军阀的首脑。

北伐战争期间,李宗仁亲率大军两万余人辗转于全国各地,展现了不同于常人的军事指挥能力。李宗仁的种种表现,都被蒋介石看在眼里,于是蒋介石便起了拉拢他的心思。不久之后,二人成为结拜兄弟。

在这之后,蒋介石将自己对付共产党的计划告知了李宗仁,询问李宗仁的意见。李宗仁听完之后,只是说道:“老蒋你只管做,我绝对支持你。”

李宗仁与蒋介石

在手足兄弟的支持之下,蒋介石发动了震惊全国的“四一二”反革命政变,对共产党人进行全面清剿。李宗仁看到蒋介石的行动如此残暴后,顿时觉得蒋介石同室操戈的行为不妥。

在与当时其他几位掌握大权的军官何应钦、白崇禧商量后,李宗仁采取了一个果断且无情的做法:运用自己手上的兵力,逼迫蒋介石下野。

这个做法十分奏效,蒋介石无奈下野,将北伐战争的主导权交给了他们三人。

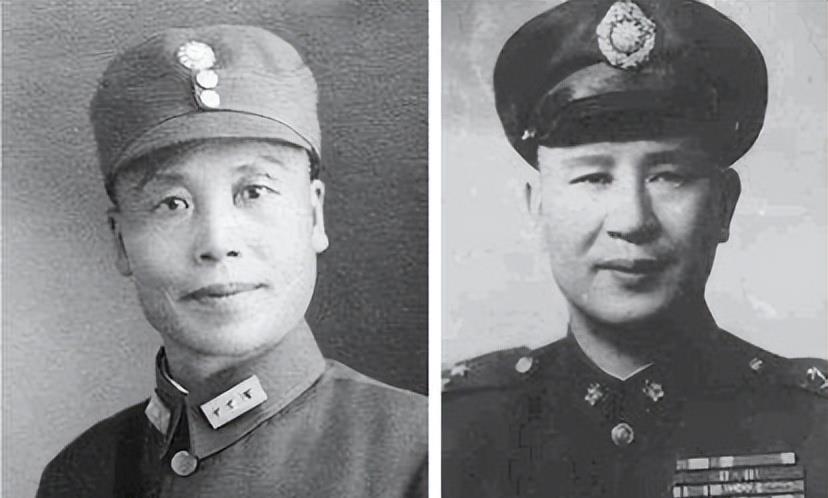

李宗仁、白崇禧

三人在掌握大权后,立即决定继续清剿军阀,最后不仅平定了孙传芳等军阀势力,还借机扩张了自己的势力。

然而好景不长,1928年蒋介石卷土重来,并且再次掌握了大权。面对曾经让自己难堪的李宗仁,蒋介石并没有选择怪罪他,而是出于手足兄弟的情谊,让他继续带兵。

心高气傲的李宗仁自然不服蒋介石。在他看来,自己的桂系军队并不比蒋介石的军队差,再加上蒋介石将自己的同僚白崇禧势力处理掉的事情,让李宗仁与蒋介石之间多了一层矛盾,二人之间的关系出现了间隙。

很快,二人之间的矛盾第一次爆发。

李宗仁

1929年,蒋介石以“裁兵”的名义,暗地里削弱了李宗仁等人的兵力,意在维护自己的强大势力。此举引起了李宗仁等人的不满,以李宗仁、白崇禧为代表的桂系军阀,开始了与蒋介石势力的第一次战争。

李宗仁因军队实力弱于蒋介石军队,所以最终在桂系军阀在战争中败了下来,李宗仁等人被迫流亡各地。

李宗仁

在这之后,李宗仁曾多次组织军队,希望能够与蒋介石抗衡,但结局都无一例外以失败告终。

时间就这样来到了1931年,“九一八”事变在东北地区爆发,全国上下一片震惊,抗日的呼声经久不息。此时蒋介石仍坚持着“攘外必先安内”的政策,对红军进行大规模的围剿。

蒋介石这样的做法引起了社会上许多人的不满与愤恨,迫于舆论压力,蒋介石第二次下野,李宗仁得以再次掌握国民党的军事大权。

1936年,蒋介石汇集大量兵力,意欲对李宗仁部队进行攻击。但由于抗日形势的发展,这场战争并没有正式开始。李宗仁知道后,与陈济棠一起发动了反蒋事变,以兵力强制要求蒋介石一起抗日。

共产党在得知此事后,将反蒋的政策改为联蒋,从而保证全国上下齐心抗日的一致性。在这之后,蒋介石再度掌握兵力大权,但李宗仁此时掌握的大量军事实力,仍然让蒋介石发怵。

李宗仁

抗日战争期间,李宗仁再次将自己的军事能力展现了出来。不仅在前线带兵作战,还取得了抗日战争以来最大规模的一次胜利——台儿庄大捷。随着抗日战争局势的一步步变化,蒋介石与李宗仁暂时冰释前嫌,齐心对付日军,这种局面一直维持到了抗日战争胜利后。

抗日战争结束后,蒋介石与李宗仁的明争暗斗还没有结束,这在1948年的正副总统选举就能够体现。

原本就能够稳稳地坐上总统之位的蒋介石,心里早有了副总统人选,他希望李宗仁能主动退出选举。然而李宗仁非但不愿意退出,反而顺利当选了副总统,虽然副总统在当时来说无疑是虚职,但这也让蒋介石不爽了很久。

1949年,随着解放战争的胜利,国民党节节败退,蒋介石迫于舆论压力再次下野,由李宗仁成为代总统。

李宗仁上任后,希望通过和谈的方式解决问题,并想将国民党的损失降到最低。但面对共产党开出的条件,李宗仁又一次迟疑,最终没有签署,和谈一事不欢而散。

在这之后,中国共产党的百万雄师横渡长江,最终推翻了国民政府的统治。

李宗仁不得不逃往自己发家的广西地区,依靠桂系的残余军队进行反抗。

但这无异于螳臂当车。

最终,新中国成立,蒋介石流亡台湾,而李宗仁无路可走,只能逃往美国。

那么,之后的李宗仁是出于怎样的原因回到国内的?为了回到国内,他都做了什么努力呢?

密切关注大陆发展,突破种种险阻回国

在美国的那段时间,李宗仁仍然在密切关注着新中国的发展,看到新中国在共产党的领导下,不仅经济得到了恢复与发展,国际地位也在持续上升。再加上自己年事已高,李宗仁的内心便萌生了想要回国的想法。

李宗仁

但是,李宗仁担心,自己曾经对共产党发动过袭击,自己的名字早已登记在了中国共产党的清剿名单上,若是让共产党知道自己想要回国,这无异于自寻死路。

即便共产党出于自己在抗日战争中立下的功绩,不会让自己有生命危险,但自己也许还会遭到一系列非人的待遇。

这让李宗仁内心充满了矛盾,陷入了两难的境地。

此时,他突然想到了一个人,这个人就是自己曾经的秘书程思远。程思远曾多次帮他出谋划策,自己前往美国避难的做法便是他的建议。而且新中国成立后,程思远仍然与大陆有着密切的联系。

那么,怎样才能让程思远主动与共产党取得联系呢?

其实李宗仁不知道,此时的新中国也在想方设法与他取得联系。这源于李宗仁针对台湾问题所表达的建议,因为李宗仁曾是国民党的核心人物,再加上他在建议中客观分析的态度,引起了国内许多人的注意。

这个建议,最终传到了周恩来总理那里。

周总理认真看完后,认为李宗仁的看法极其重要,于是便想办法与李宗仁取得联系。

程思远

经过多方打听后,周总理了解到了程思远与李宗仁的关系。于是,周总理亲笔写了一封信,交给了程思远,程思远在回信中也表达了李宗仁想要回国的愿望。

周总理得知后,知道此事绝非小事,于是立刻联系毛主席,询问毛主席对于此事的态度。

毛主席笑着说:“那就让他回来嘛。”

在明确毛主席的态度后,周总理马上与程思远取得联系,二人在北京见面后详细交谈此事,最后明确了党中央的态度:欢迎李宗仁回国。

很快,程思远给李宗仁写了一封信,告知了这一好消息。

得到消息的李宗仁自然欣喜万分,但是一贯敏感的心理让他不敢过于高兴。之后,李宗仁想要试探一下党中央对他的态度,在得知新中国正在收集流失海外的文物后,李宗仁斥十一万巨资在海外购置了一大批文物。

有趣的是,这里面的文物全部都是赝品。

李宗仁(右)

这批文物被送回国内后,由周总理接收。经过专家们的仔细检查后,周总理满脸不可思议地走入了毛主席的办公室,道:“这个李宗仁,买了一大批赝品送来。”

毛主席听完,非但没有生气,反而笑着回道:“这个李宗仁啊,是个聪明人,他这趟哪是为了送文物啊,就是为了试试我们对他的态度。”

周总理听毛主席说完后,点了点头,而后请示毛主席应该怎么做。

“他说购买文物花了十一万,那我们就给他十二万,虽然买到了一堆赝品,但至少交了一个真朋友啊。”

毛主席说完后,周总理心领神会。不久后,一封书信连着十二万巨款远渡重洋来到了李宗仁的桌子上。正是这封书信,坚定了李宗仁回到祖国的想法。

周总理

可是,李宗仁密谋回国的想法,不知何时被身处台湾的蒋介石知道。

为了阻止李宗仁回到祖国,蒋介石派了大量的特务潜伏在李宗仁身边,对李宗仁实行全方位的监视。

李宗仁将这个消息同步给了周总理,很快便得到了周总理的回信。

回信里的内容不多,但意义十分重大。书信中告诉李宗仁,他不仅可以随时回国,而且如果对中国不满意,还可以选择在任意国家久居。这为李宗仁提供了一个安全的回国方式。

最后,李宗仁以前往欧洲“治病”为由,办理了离开美国的签证。

之后,为了摆脱蒋介石的追杀,李宗仁从欧洲出发,沿途辗转多个机场。

不仅如此,新中国也派出专人,每当李宗仁到达沿途机场,便立马将他带往当地大使馆,以保证李宗仁的生命安全。就这样,在蒋介石的一路“护送”与新中国的保护下,1965年夏天,李宗仁携带亲属回到了这块阔别已久的土地。

见到亲自迎接他的周总理,满头白发的李宗仁哭得泣不成声。

李宗仁与周总理

周总理笑着说:“李先生,过去的都已经过去了,如今你回到中国,就是中国的客人,我们哪有不欢迎的道理呢?”

一番话语安抚了李宗仁的心,让他真正感受到了新中国的温暖。

回国后不久,在周总理的引荐下,李宗仁得以与毛主席当面进行详细的会谈。

在这之后,已经疾病缠身的李宗仁被安排在北京医院里进行疗养。即便李宗仁的身体条件已经如此之差,但在接到毛主席邀请出席天安门观看阅兵仪式的时候,李宗仁仍然拖着病重的身躯亲自赴约。

遗憾的是,在这不久后,李宗仁便因为疾病加剧,离开了人世。

李宗仁离世的第二天,有关负责人便将李宗仁的治丧报告,送到了周总理的办公室。

周总理拿着这份报告,仔细地检查了每一个字,看到葬礼主持人的时候,周总理迟疑了一下。随即拿起笔修改,之后他带着这份报告来到了毛主席的办公室。

周总理

周总理将这份报告出示给毛主席,并进行了详细地汇报。在他看来,原先由政协副主席进行主持仪式,不能够体现李宗仁的身份,所以他将葬礼的主持人改为了自己,即“全国政协主席周恩来”,而之前的治丧报告上写的是“拟由全国政协副主席傅作义主持葬礼”。

仅仅四个字的修改,便让葬礼的隆重程度得到了极高的提升。

思考了一会后,毛主席点了点头,赞扬道:“这种事情,果然还是恩来想得比我周到啊,我同意这个更改,并且把这个新闻传播到所有媒体上。”

第二天,李宗仁去世的消息得以传遍全国上下,甚至是国际媒体,足见新中国对于李宗仁的重视。

写在最后

纵观李宗仁的一生,我们不能否定他的罪恶行为,无论是大肆屠杀共产党人,还是阻碍革命进程,这些行为终归需要被谴责。

但同样的,我们不能忽略他所做出的贡献,例如振奋军心的“台儿庄大捷”以及他最后促进国共关系和谐的行为,都体现了他为历史做出的贡献。

李宗仁

李宗仁对于我们党,甚至于我们国家而言,也许本就是一个错综复杂的身份,他与我们有过仇恨,亦有过联系;有过斗争,亦有过共识。通过李宗仁病危之际写给毛主席和周总理的书信,我们可以很明确地感受到,晚年的李宗仁致力于推动海峡两岸和谐统一的决心。

对于我们而言,李宗仁无论功过,早已化作云烟散去。抛去曾经的偏见,我们也许应该对李宗仁这位影响历史进程的重要人物,予以最为客观地评价。

我广西人。我就认为李白最伟大。管你们怎么说。