岳飞与高宗的关系日益紧张

绍兴七年(1137年)二月,岳飞奉命进入朝廷,准备觐见当时的宋高宗赵构。那时的赵构,已经逐渐确立了自己的统治地位,尽管宋朝在与金国的战争中屡遭挫败,但高宗依然有着强烈的自我维持意识。

在朝中,岳飞凭借着自己在抗金战斗中的突出表现,逐步获得了高宗的信任。二人在见面时,还共同创作了《良马对》一诗,表面上看,这只是一次文人间的简单互动,但实际上,岳飞和赵构之间的交流也是一场微妙的政治博弈。

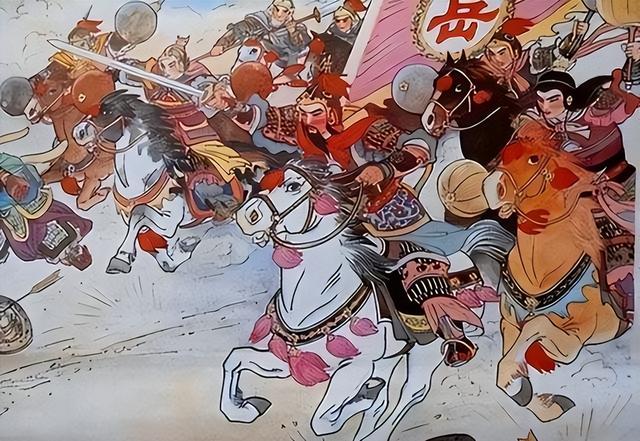

随后的日子里,岳飞继续跟随赵构的步伐,前往建康(今南京)。高宗此行的目的是巡视南方的局势,而岳飞则扈从其左右。赵构对岳飞的重视也在不断增强,在这段时间,岳飞的官职得到显著提升,他被任命为荆湖北路、京西南路宣抚使兼营田大使。

九月和十月间,岳飞收到了关于金国准备放归宋朝钦宗的消息。金国的举动无疑对宋朝的政局造成了威胁,尤其是当时钦宗的太子赵谌仍然在金国手中,若金国真的放归赵谌,势必会加剧朝中对于继承问题的争论,甚至影响到赵构的正统地位。

出于对未来政局的担忧,岳飞在一次觐见高宗时,提出了一个大胆的建议:立赵构的养子赵瑗(即后来的宋孝宗)为皇储。岳飞认为,这样不仅能够加强宋朝的内政稳定,也有助于确立高宗的正统地位,以应对外部威胁。赵构并未接受这一建议,反而对此表示不满,并对岳飞进行了责备。学者普遍认为,岳飞与赵构之间的矛盾,正是从这一年(绍兴十年)开始逐渐加深的。

高宗的反复无常

高宗赵构在北伐抗金问题上的态度一直反复无常,在战争局势逐渐对宋军有利时,赵构本该利用这一时机加强攻势,但他却表现出极强的自保心态。在金军战力明显衰退、宋军逐渐占据上风的情况下,赵构并未完全支持岳飞继续推进,反而数次以委婉的方式要求岳飞停下脚步,甚至在岳飞屡次战功显赫的时刻,也不愿意让其深入敌后,认为继续深入会引发更多不可控的风险。

到了绍兴十年(1140年)七月上旬,朝中的气氛发生了变化,秦桧利用朝廷内的关系向赵构进言,极力劝说赵构停止岳飞的北伐行动。秦桧通过殿中侍御史罗汝楫上奏,言辞激烈地批评岳飞继续进攻的战略,认为宋朝的军事力量已经处于疲弱状态,兵员不足,民众困苦,而若岳飞继续深入敌境,必将加重宋朝的负担,甚至可能危及国家的根基。

秦桧所言的“兵微将少,民困国乏”在赵构的耳中产生了影响,这些话语显然击中了高宗内心的恐惧。赵构虽心知金军已显败相,但却依旧顾虑重重,开始倾向于接受秦桧的建议,认为暂停北伐、维护国家的内部稳定才是更为紧迫的任务。

大约在七月八日左右,赵构终于做出了决定,向岳飞发出了第一道班师的诏令,命令岳飞停止进攻,带领大军班师回朝。赵构的这一决定,实际上是对岳飞一系列胜利成果的否定,他在金国即将溃败的关头,选择保守撤兵,并要求岳飞撤回所有部队。

岳飞的反驳与坚守

尽管赵构已下令班师,岳飞依然坚持自己的判断。他在接到第一道班师诏后,迅速分析了当时的战局,认为当前正是进攻金国的最佳时机。岳飞详细地阐述了局势,指出金军在东京(今开封)已集结了大量兵力,但经过多次失败后,其士气显著下降。金军内部的不稳定也使得其防线愈加脆弱,这为宋军提供了绝佳的机会。

在奏疏中,岳飞写道:“契勘金虏重兵尽聚东京,屡经败衄,锐气沮丧,内外震骇。”他指出,金军的军力已处于一种疲惫的状态,屡次战败让他们的士气大幅下滑,兵力分散,防线逐渐被突破。岳飞进一步提到,金军甚至有意放弃其辎重,迅速撤退过河,这一情报来自于谍报人员的密报。

随着战局的发展,宋军在岳飞的指挥下,已成功地逼近了朱仙镇,这一进展令金国的防线进一步崩溃。金国的主要将领完颜宗弼在意识到形势危急时,开始撤离开封。金军的溃败几乎是可以预见的,而宋军的胜利似乎近在眼前。正当局势对宋军极为有利时,岳飞却接连收到12道来自朝廷的命令。这些命令的内容几乎完全相同,要求岳飞立即停止进攻,并亲自前往临安(今杭州)向赵构请示。

这些班师命令几乎在同一天连续送到岳飞的营地,岳飞不得不面对这样突如其来的指令。在此前,岳飞和他的军队已经打出了连续胜仗,而眼下金军的首要将领已经开始逃离,局势对宋军十分有利。岳飞和他的将士们正处在士气高涨、战况明朗的时刻,此时却被迫停止行动,许多将士在接到命令后无法理解为何要在关键时刻撤兵。

作为一名立下赫赫战功的将领,他深知当前正是打击金军、恢复失地的最佳时机,但赵构却让他停下脚步。接二连三的班师命令令岳飞陷入了两难境地:一方面,他必须遵从赵构的命令,作为一个效忠于朝廷的将领,他不能公开反抗皇命;另一方面,他明白,若此时停手,宋军可能失去前所未有的战机,这对整个国家来说,可能会是一个无法弥补的损失。

岳飞依然只能依照命令撤兵。连续的班师令是朝廷内部政治博弈的产物,而岳飞在这场博弈中,似乎已经成为了一个棋子。

岳飞的悲剧与死亡

绍兴十一年(1141年),金国在经过多年对南宋的战争后,渐渐意识到无法彻底击败宋朝。金朝在战场上的多次失败,以及其内部的资源压力,使得金国的高层开始寻求与南宋议和的机会。赵构为了寻求和解,逐渐开始调整外交政策,尤其是在军力上的调控。随着金国准备与南宋谈判,宋廷内部的部分权臣,特别是秦桧,开始采取措施,削弱那些强势的抗金派将领的权力,岳飞和韩世忠便成为了他们打压的主要对象。

完颜宗弼,金国的重要将领之一,在给秦桧的书信中明确指出,只有先将岳飞除掉,才能顺利推动和平协议的达成。金国的策略显然是通过与南宋议和来保全其力量,而岳飞的存在则被认为是这种和平的最大障碍。秦桧接受了这一建议,并开始在朝廷内部操控舆论,力图将岳飞打倒。他们联合了其他一些有相同立场的官员,逐步编造罪名,进而为岳飞的最终被除掉铺平道路。

绍兴十一年十二月二十九日(即1142年1月27日),岳飞终于被正式定罪,并判处死刑。秦桧通过操控朝廷的司法系统,将岳飞捧上了审判的台面,最终使其在大理寺狱中丧命。岳飞在狱中遭受了“拉胁之刑”,即猛击胸部。

岳飞的死讯一经传出,立即引起了民众的广泛哀悼。作为一位被百姓视为忠臣的将领,岳飞的死无疑是宋朝历史上的一次重大损失。民间传言,岳飞的英勇和忠诚深深感动了百姓,很多人甚至为他的牺牲而泪流满面。

岳飞为何不反叛

面对一个昏庸的君主和无能的朝廷,岳飞为何不选择反抗,另起山头呢?这种想法似乎有其合理性,尤其是在岳飞不断被朝廷压制,忠诚与努力得不到应有回报的情况下。然而,岳飞作为一位在朝廷中有着显赫地位的将领,他的选择并非那么简单。封建社会中,君主的权威至高无上,谋逆的行为不仅仅会受到朝廷的追杀,还会遭到历史的唾弃。

在古代,很多起兵造反的将领都试图找到“天命”或者“正当理由”来为自己的行动辩解,他们往往要宣扬自己是为了恢复正统,或者是要推翻一个暴政。而岳飞如果选择反叛,便意味着他要背离整个传统的社会秩序,挑战皇帝的权威,并且在外部的军事压力下,面临更加严重的政治后果。尽管岳飞在军中有着极高的声望和威望,但一旦他反叛,不仅会失去人民的支持,甚至会从原本的忠臣良将,变成人人唾弃的乱臣贼子。

即便岳飞拥有强大的军队,他也并不一定能够保证全军的支持。岳飞的军队虽有许多忠诚的将士,但其中不乏对朝廷抱有忠诚的士兵。一旦岳飞起兵反叛,军中的许多将领和士兵可能会因为忠于国家和皇帝而站在对立面,这使得岳飞的反叛之路更加困难。更何况,岳飞始终没有确凿的理由去宣扬自己的起义合法性。在宋朝,抗金的主张并非完全统一,部分将领和官员对于继续北伐持保留态度,这让岳飞即便反叛,也未必能够凝聚足够的支持力量。

另外,赵构虽然在对外事务上显得软弱无力,但在内政上,他并不是一个完全无能的君主。赵构善于在朝廷内进行政治平衡,采取了不少手段来维护自身的权力。在处理朝廷内外矛盾时,赵构非常善于利用权臣和重臣之间的斗争来巩固自己的地位。岳飞虽然拥有巨大的军事力量,但赵构通过精心的政治手段,依然能够保持对朝廷和国家的控制,这使得岳飞没有太大的机会去挑战皇权。

最为关键的是,岳飞从来没有想过谋逆。岳飞自幼接受忠君爱国的教育,身上刻着“尽忠报国”的誓言,他的所有行动都以国家和皇帝为先。他的忠诚与家国情怀深深根植于他的一生。在他的观念中,作为一名武将,最重要的责任便是保卫国家,而非挑战皇帝的权威。即便是在面临政治不公和军事受限的困境时,岳飞仍然秉持着自己的信念,坚信自己为国家所做的每一场战斗都是为了维护正统和稳定。

因此,岳飞并没有选择反叛,归根结底是因为他不愿违背自己一生所坚守的信念:忠诚于国家,忠诚于皇帝。纵使朝廷腐败,赵构软弱,岳飞依然将自己的命运与国家的命运紧密联系在一起。

参考资料:[1]靳兆雄.中华民族视角下的岳飞形象及其精神[J].沈阳文旅,2024(1):131-133