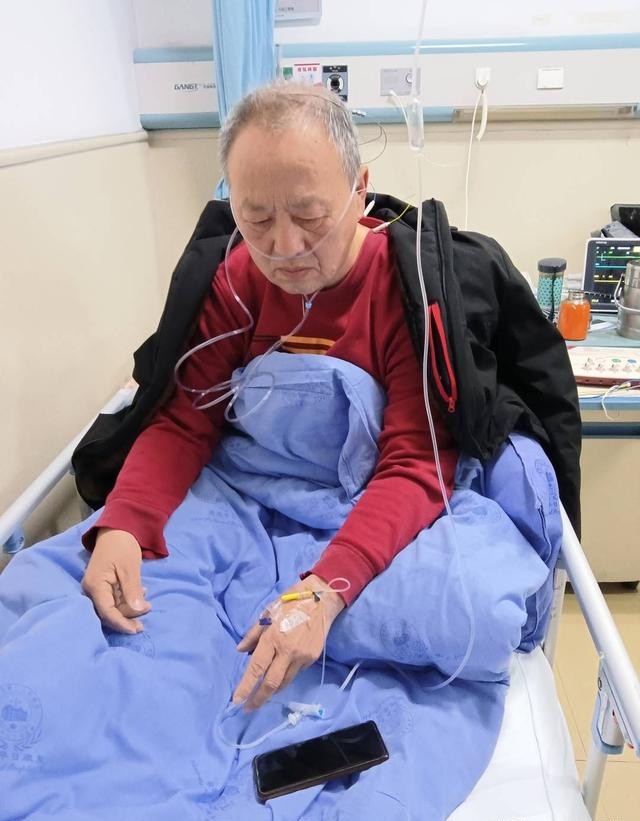

2月6日,正月里的成都依然透着寒意,市二医院住院部走廊上飘着消毒水的气味。

58岁的杨秀伟躺在7楼病房里,鼻子里插着氧气管,身上那件过年穿的红色卫衣皱巴巴的。床头柜上摆着吃了一半的盒饭,妻子谢素华正低头收拾着丈夫吐在垃圾桶里的药渣。

从团圆饭到急救室

亲戚们七手八脚把他扶起来,都以为是过年吃坏了肚子。老杨自己也没当回事,硬撑着说要回家休息。地铁4号线晃晃悠悠开了一个多小时,谢素华明显感觉到丈夫的身子越来越沉,等他们踉踉跄跄挪到市二医院时,老杨的呕吐物已经浸湿了半边衣襟。

到医院后,急诊医生一看就说要进抢救室,谢素华当时脑子嗡的一声。检查结果让所有人傻眼,不是肠胃炎,是脑梗。CT显示小脑半球和脑干部位都有血管堵塞,主治医生说接下来两周都是危险期,随时都有可能危及生命,病房里那台心电监护仪到现在都没撤。

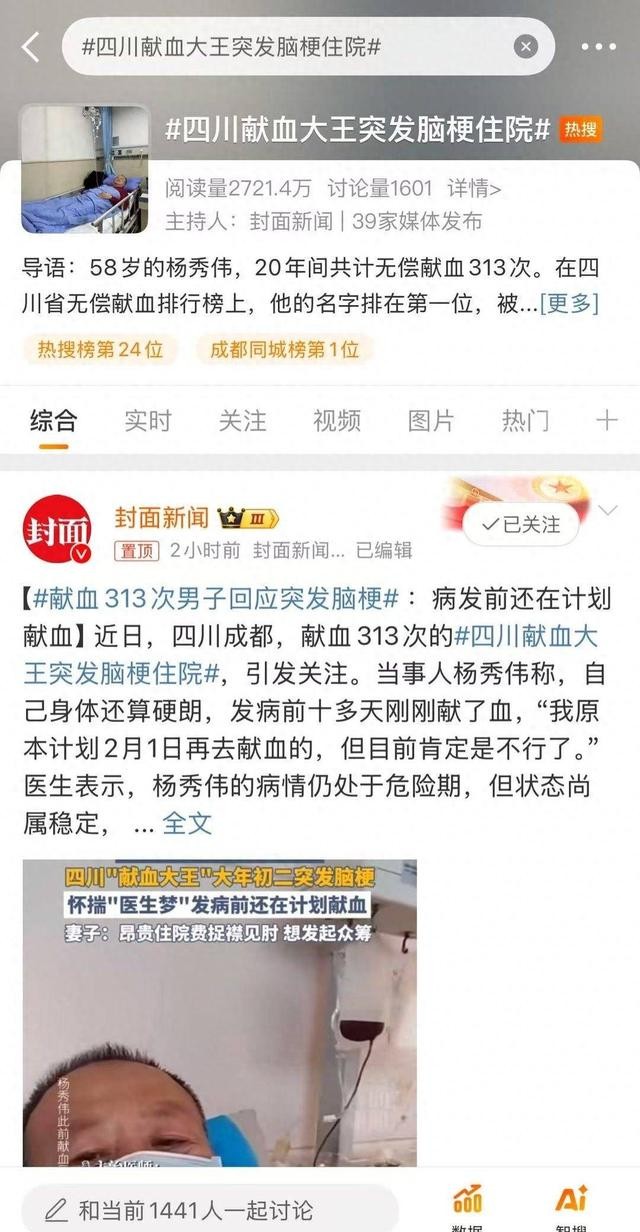

面对这样的情况,老杨一家都显得很无助,因为老杨是四川的献血大王,20年献血313次,也算是拯救了数百人的生命,但无奈好人没好报。

那么,老杨为何这么执念于献血呢?每半个月就要去献上一次。

病床边的抽屉里塞着本献血证,边角都磨得起毛了。翻开内页,密密麻麻的印章从2005年排到2025。老杨摸着泛黄的纸页,眼里闪着光。当年他第一次走进献血屋,其实藏着个说不出口的遗憾,年轻时想当医生没考上,总觉得该用其他方式救死扶伤。

每次献完血,他总要拍张纪念照存在手机里,红色背景的献血证书摞起来能装满半个行李箱。

为了给献血事业助一份力,老杨家也是竭尽所能了,可如今这住院后,没有钱看病成了他们最大的难题。

病房里的现实难题

凌晨四点的病房走廊格外安静,谢素华蜷在陪护床上数着天花板的水渍。这已经是她连续守夜的第七天,白天要赶回家给98岁的婆婆做饭,晚上还得盯着丈夫的吊瓶。

老两口现在全靠婆婆的退休金交房租,儿子在广东打工三年没回家,年前打电话说车票太贵,留在厂里还能多挣点加班费。

老杨的住院押金是找亲戚凑的,现在还欠着医院一万多,谢素华的手机屏幕裂得也是像蜘蛛网。她正在学着用众筹平台,可连上传病历照片都要找护士帮忙。主治医生明确表示,就算这次挺过去,后续康复治疗也得持续大半年,这对每月只有3000元收入的夫妻来说,无异于天文数字。

更让人揪心的是,老杨现在每天要输的溶栓药不能断,可这种特效药医保只能报三成。病房里其他家属偷偷劝他们转去小医院,但谢素华红着眼眶拒绝了,她还是想要老杨尽快的恢复。

除了网络上好心人的帮助,成都血液中心了解到老杨的情况后,立刻启动了关心关爱机制,带着慰问金和慰问品前去看望这位竭尽所能奉献自己的“英雄”。

有网友会问了,老杨的这次脑梗,是否与他频繁献血有关?献血小板会对身体有危害吗?

关于献血的真相

而我们人体也有着自己的恢复机制,国家对于献血量、献血间隔也是有着明确要求的,全血每半年可以献一次,血小板则是每两周可以献一次,健康的成年人献血不会影响健康。

老杨之所以20年献了那么多次,主要是因为他仅有一次献的全血,其余都是成分献血。

关于“献血影响”健康的谣言,国家以及媒体也是每年都在辟谣,血细胞本身就有着自己的生命周期,即使不献血,血细胞也是在经历死亡,献血者献血后出现头晕乏力也是正常现象。

或许,在感动于老杨的大爱之余,我们更应该思考如何建立更完善的保障机制。毕竟,善意的火种需要呵护,英雄的身后不该只剩医药费账单。就像老杨手机里那些献血纪念照,每一张红色证书背后,都该有份安心的保障。

参考资料

四川“献血大王”发起大病筹款,爱心网友已捐款1万余元|云求助2025-02-06 17:36·封面新闻

献血313次的四川“献血大王”突发脑梗 家属:发病前还计划去献血|云求助 2025-02-06 11:33·大风新闻

献血会贫血?这些献血的谣言你不会还在相信吧!2024-06-14人民网-安徽频道

一次献血400ml,会对身体造成影响吗?丨健康总动员 2024-06-14今日闵行

妻子突发重病住进ICU “献血大王”网络求助 2021-10-14成都商报电子版