"一月清臣"的落款下,藏着二十载墨池春秋。从颜真卿《勤礼碑》的筋骨间启程,笔锋逐渐拓印出王羲之的流云、柳公权的铮鸣、欧阳询的险峻,乃至启功先生的清峻——这种跨时空的笔法基因重组,使我的书法探索如同拓扑学中的连续变形,在保持汉字本体的同时,重构线条的维度与墨韵的熵值。

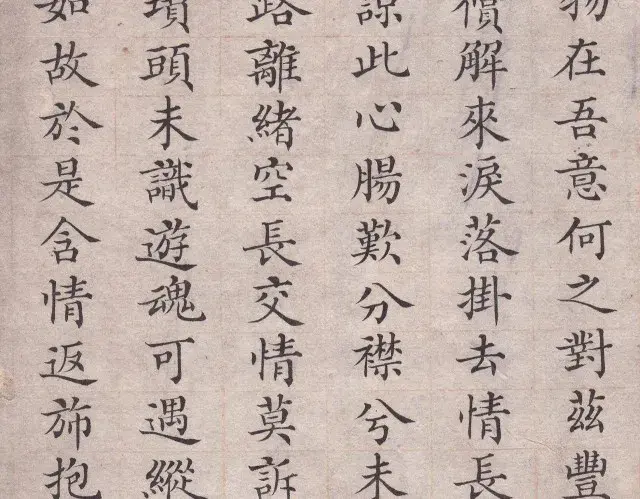

颜体雄浑的横细竖粗,曾是少年时抵御浮躁的锚点。《麻姑仙坛记》中浑穆的蚕头燕尾,在祖父熬煮中药的陶罐边被反复临摹,药香与墨香交织成独特的肌肉记忆。而王羲之《圣教序》的飘逸则带来另一种启示:当钢笔在稿纸上疾书时,硬毫与宣纸的摩擦系数转化为钢尖与纸张的弹性碰撞,竟使《兰亭序》的使转在0.5毫米的笔尖上获得新生。这种跨媒介的书写实验,让我在粉笔板书时悟得魏碑方笔的真谛——黑板摩擦力的阈值,恰好对应着《张猛龙碑》凿刻的临界力度。

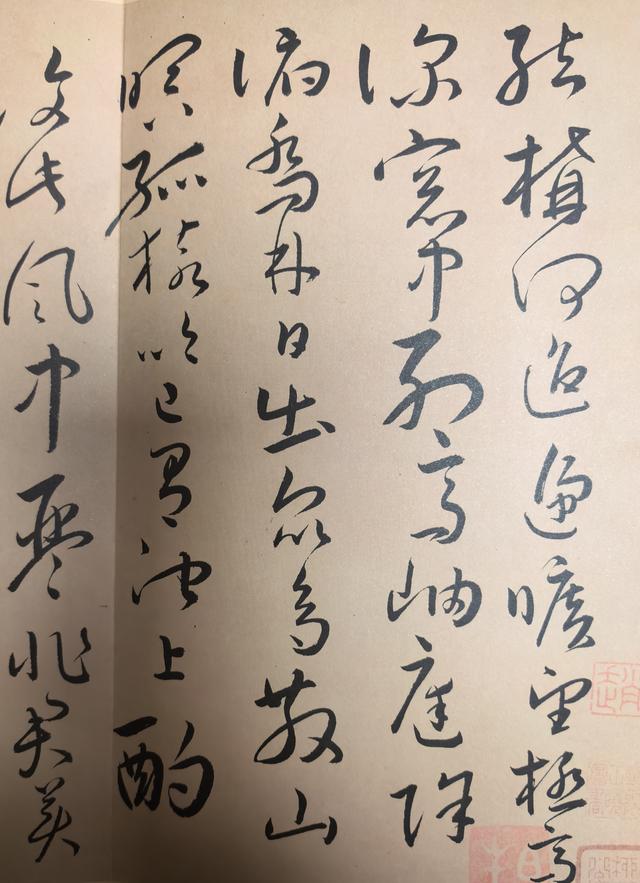

刻刀与石章的对话,则是书法维度的再度跃升。当篆刻刀切入青田石的瞬间,赵孟頫《胆巴碑》的圆润笔意突然显影为刀锋的震颤频率。某次刻《石门颂》摩崖于砚台背面,发现冲刀的加速度竟与毛笔衄挫的阻尼系数存在数学同构,这或许解释了何以汉代碑刻的斑驳能激活二王帖学的另一种可能。师友的指点常如量子纠缠:前辈一句"启体瘦金可化入行草",便令《苕溪诗帖》的锋芒与《快雪时晴帖》的温润产生了化学反应。

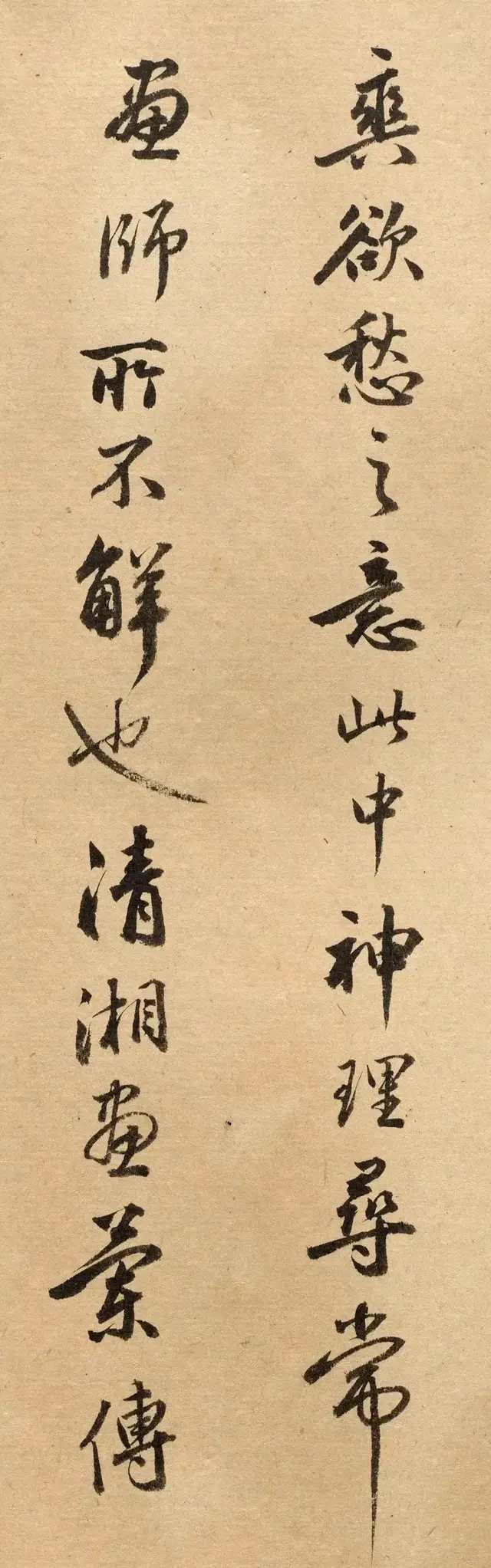

在这条没有终点的墨法拓扑之路上,书法已演变为生命存在的证明系统。钢笔字里藏着《祭侄稿》的悲怆基因,黑板板书拓印着《九成宫》的空间算法,而刻刀在石章上划出的每道弧线,都是与吴昌硕金石气的跨维度共振。当毛笔饱蘸夜雨在宣纸上洇开,忽然懂得所谓书道,实则是将颜真卿的泪痕、王羲之的醉意、启功的睿智,经由执笔者的体温,重构成抵御时间熵增的负熵体——这或许就是笔墨最深邃的救赎。

"一月清臣"四字,取自《九成宫醴泉铭》中"冰清玉麈"的骨力,又暗合《祭侄文稿》里"孤臣孽子"的悲怆。二十载临池,我渐渐懂得,书法从来不只是笔墨的舞蹈,而是生命状态的显影术。那些在碑帖间反复摩挲的晨昏,实则是一场与历代书魂的漫长对话——王右军的潇洒是月色漫过兰亭的倒影,颜鲁公的雄浑是热血渗入麻纸的拓印,而苏东坡的烂漫则是酒气蒸腾的墨花。每道藏锋都暗藏呼吸的顿挫,每次衄挫皆映照心绪的明灭。

祖父教我执笔时,总说"心正则笔正"。彼时不解其意,直到在《多宝塔》的方折中触到北朝匠人的凿刻力度,在《韭花帖》的疏朗里嗅到杨凝式午睡初醒的慵懒,方知笔墨实为心相的镜鉴。宣纸素白如初雪,落墨即成心迹的拓片:年轻时追摹《圣教序》的峭拔,字字如刀枪林立;后来浸淫《石门颂》的苍茫,笔笔似老藤盘石。墨色浓淡间,竟暗合着生命从锋芒毕露到浑融自适的蜕变轨迹。

师友指点如砚池宿墨,历久愈醇。某年寒冬,见老师以秃笔写《寒食帖》,枯墨在纸上沙沙作响,竟似听见黄州江声拍打东坡草堂。前辈赠我旧拓《爨宝子碑》,碑文中稚拙的刀痕让我顿悟:所谓古拙,实乃挣脱技巧桎梏的生命本真。这些年在书法江湖浮沉,最珍贵的不是某次展览的入选证书,而是师友某句"此处可参《书谱》'带燥方润,将浓遂枯'之妙"的点拨。

墨池深处,藏着比技法更重要的生命功课。当我在凌晨四点盛水习字,以水为墨,以地为纸,碗中之水旋转的漩涡,与三千年前青铜爵铸造时的铜液旋涡何其相似?临写《洛神赋》时,忽觉曹植的相思与王献之的惆怅,在千年后的笔尖上重逢。书法于我,早已不是少年时"成名成家"的执念,而是安顿生命的道场——每一笔提按都在雕刻时光,每道飞白都在丈量生死之间的空隙。这方黑白世界,容得下宇宙洪荒的浩渺,也盛得住茶盏边沿将坠未坠的那滴晨露。

成长路上,书法始终是沉默的证人。十八岁负笈南下,行囊中唯带一卷颜真卿的《多宝塔》旧帖,贩黄的书面,雄健的文字,使我充满力量与激情.砂笔圈点的批注:“此处宜听金石声”。这些殷红印记,在后来得遇良师时化作通幽秘径——某次作品遭前辈以“滑入甜俗”痛批,却在老师“可参《玄秘塔碑》稚拙之气”的提点中,触到书法最原始的骨相。师友切磋时的真言,往往如锔瓷的金缮,将破碎的习气重新弥合出新的美学维度。

而今回望,墨池中沉淀的早已不止技法。凌晨展卷与《兰亭序》对视,忽觉永和九年的曲水流觞正从毫尖淌过;创作时偶得飞白,恍惚窥见怀素在芭蕉叶上疾书的残影。书法于我,恰似一叶不系之舟——既载着家族三代人的目光在砚海中漂浮,亦摆渡着与王铎的涨墨对话、同八大山人的枯笔唱和。这黑白世界的丰饶,足以让每个提按顿挫都成为安顿生命的锚点,纵无惊涛骇浪之奇,却有静水深流之力。

书法之道深似海,唯有一心为探寻.不以物喜,不以己悲,平心而静气,弃浮夸而净言行,思学变迁之中,不变而守其宗.

努力净行书法墨色长河中的摆渡人!

一月清臣:原名,顏安,字承一,号恒生,一作灥臣子,風中一月、清逸风尘。漢族,按颜氏族谱述为复圣公顏回第81代孙、鲁郡开国公顏真卿第39代裔孙顏祖平之孫。出生时母亲因难产离世,由曾祖母、祖父母亲自养育带大,小的时候家里贫穷,买不起纸,就用笔沾水在墙上、 地上、路上、石头上练字。 以顏楷為主,兼修行書、隸書、魏碑、篆刻等。