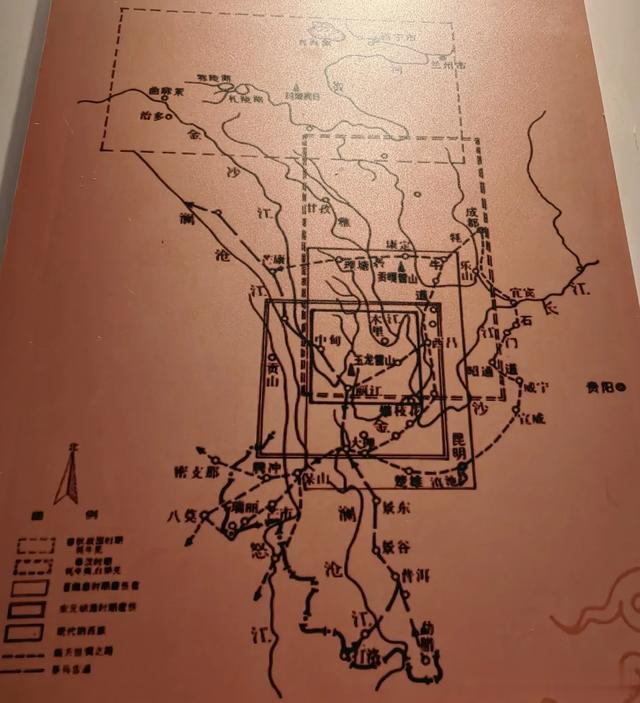

纳西族系古氏羌后裔,自西北河湟地区南迁,先到岷江流域,再到雅袭江和金沙江流域,最后集中于滇西北玉龙山周围地域,并创造了辉煌的历史文化。

纳西族分布图

纳西族自西北河湟地区南迁后,与土著融合。

秦汉至魏晋,纳西先民已迁徙至大渡河、雅砻江流域,以游牧、畜牧为主;唐代,部分纳西先民沿雅袭江南下,抵达丽江,随后南下,在洱海东部建立了越析诏,越析诏存时不久,被南诏所灭;宋代,纳西先民的政治环境有了改善,北部的吐蕃王朝分崩离析,南诏也陷入了混乱,东边的宋王朝则穷于应付北方游牧民族,无力侵略西南,纳西族由此获得了一个难得的独立发展时机,在社会经济获得充分发展的同时,政治上分散的么些部落渐趋统一。

13世纪初,蒙古军队渡江,平定云南,公元1276年,元在丽江设军民总管府,统领一府七州一县,由纳西族首领阿良任总管府职并世袭,木氏家族由此崛起,丽江第一次纳入了中央王朝的版图,极大地提高了纳西族在周边民族中的政治地位;明代是纳西族最鼎盛的时期,明初,纳西首领阿甲阿得率众归附明朝,并随明军征讨边疆,屡立战功,深得明太祖朱元璋嘉许,亲赐"木"姓,允其世袭丽江府知府,予以积极扶持。

清代,木氏势力渐趋衰落,1723年丽江实行改土归流,木氏土司此后一蹶不振,但丽江的地主经济得到迅速发展,手工业也渐趋繁盛,丽江古城的格局最终形成,成为纳西族地区政治、经济、文化中心。鸦片战争以后,纳西族地区也进入了社会动荡时期,纳西族人民积极响应,宣布脱离清政府统治,并参加了护国运动等反帝反封建运动。

抗日战争时大陆交通线被日军切断,中国的陆路交通线只剩昆明—大理—丽江—拉萨—尼泊尔—印度这一条,丽江成为重要中转站,丽江的商业、文化、教育由此盛极一时。

1949年7月1日,丽江和平解放,1961年成立丽江纳西族自治县,2003年7月1日,丽江撤地设市,原丽江纳西族自治县由玉龙纳西族自治县沿袭。

纳西族历史沿革

滇川藏交界地区纳西族活动区域示意图

纳西语属汉藏语系藏缅语族彝语支民族。大体上东部方言区多称"么些",西部方言区多称"纳西",除东西部主要聚居区外,其散杂居方言区亦称"纳"、"纳汝"、"纳恒"等,按纳西语分析,"纳"有"大"或"尊贵"的意思,"西"、"汝"、"恒"等意为"人"或"族"。1954年,根据本民族意愿,经国务院批准,以"纳西"作为共同族称。

我国的纳西族主要聚居于云南省丽江市的玉龙纳西族自治县、古城区、宁漠县、永胜县,迪庆的维西、香格里拉,及四川省盐源县、木里县和西藏自治区芒康县盐井镇等地,现有人口324679人,其中云南省是纳西族的主要聚居地,有纳西族295564人,占纳西族人口的95.5%。

纳西族的宗教信仰以原始宗教东巴教和藏传佛教为主,儒、释、道多神崇拜,丽江的纳西族还信仰三多神。

纳西族有自己独特的象形文字"东巴文"和标音文字"哥巴文",用东巴文书写的《东巴经》达两万多卷,东巴古籍文献已申报世界记忆遗产,是纳西族古代社会生活的百科全书。

纳西族传统民居为杆栏式结构的木楞板房。由于接受汉文化比较早,加上明代开始大量汉族迁入,居住比较早的坝区纳西族吸收了汉文化的民居建筑,现除了居住在较为偏远山区纳西族仍保留着杆栏式房屋外,大量已使用土木或砖木建筑民居。板瓦、筒瓦、寿头瓦、瓦猫、悬鱼是维持纳西民居风格的重要材料。

木楞房

建筑

纳西民居的形式主要有三坊一照壁、四合五天井、前后院、一进两院等。其中,三坊一照壁是纳西民居中最基本、最常见的民居形式。在结构上,一般正房较高、较向阳,面对照壁,主要供老人居住;厢房略低,由下辈居住;天井供生活之用,多用砖石铺成,常以花草美化。纳西民居中最显著的一个特点是,不论城乡,家家房前都有宽大的厦子(即外廊),居民常在厦子上进行吃饭、会客等活动。

以丽江为代表的纳西族服饰,未婚女子一般梳长发或扎长辫披垂肩后,已婚妇女戴蓝色帽子。上身穿宽袖、前短后长的大襟布袍,外加坎肩,着长裤,腰系百褶围腰,背披"七星羊皮披肩"。宁漠纳西女子喜用牦牛尾或线制作粗大的假长辫,戴交缠式布包头,上身穿短衫,下着十分宽松的袭地百褶裙。腰间用很长的宽布条层层缠绕。纳西族妇女喜戴手镯、耳环等饰物。

服饰

男子的服饰与汉族无大异,唯"东巴"身着长衣,头戴"五佛冠",即宽边帽箍上连缀五块绘有神像或其他符号的牌子。牌上诸神,或代表东、西、南、北、中,或代表达拉米悲诸神。

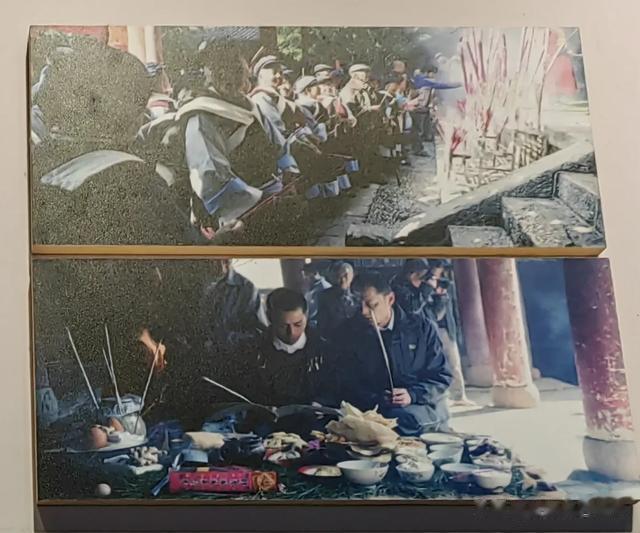

每年的二月初八是纳西族传统节日"三多节"。传说三多是玉龙雪山之神灵,能征善战,济困扶危,故千百年来被纳西族崇奉为保护神。据东巴古籍记载,三多属羊,所以在过去,每年农历二月初八和八月羊日,各地的纳西族都要到白沙北岳庙隆重祭拜三多神,有的还在自己家中举行祭三多仪式。除祭拜活动外,还要进行各种文娱活动。1986年8月,丽江纳西族自治县八届人大常委会通过决议,将农历二月初八定为纳西族的传统节日——三多节。如今,纳西三多节已成了丽江最隆重的大型民俗文化盛会。

三多节

每年的正月十五是纳西族传统节日"帮帮会"。棒棒会当天人流如潮,街道上摆满了交易的竹、木农具以及果树、花卉等。棒棒会标志着春节活动的结束和春耕产的开始。该会由"弥老会"演变而来,原是在寺院行的庙会,清初改土归流后,逐步发展成为准备春耕竹木农具交易会,近年又增加了果树苗木、花卉盆栽交易内容。

棒棒会

每年的正月二十是纳西族传统节日"当美空普",当美空普为纳西语,意为白沙护法堂开门,这是明代以来延续下来的。白沙护法堂(已毁)、大宝积宫、琉璃殿、大定阁等庙堂一年一度开门,让人们烧香拜佛,后来演变为以农具交易为主的传统节日。

当美空普

纳西族实行一夫一妻制,禁止同家族的人结亲,男女一般二十岁左右结婚。旧时,婚姻讲究门当户对、父母之命、媒灼之言,并盛行姑舅表优先婚配习俗。结婚一般要经过订亲、请酒、举办婚礼等程序。订亲,纳西语"日蚌",意为送酒,男孩长到五六岁,父母便托媒人带一壶酒到适合的女方家为儿子说亲,双方父母同意后,待女孩长到十岁左右便择吉日订婚,之后男方家要向女家行"小酒"、"大酒"等礼,每年端午、中秋、冬至等节都要到女方家送礼。结婚仪式有不见天之俗,在天井搭大帐篷,下铺松毛,扎迎亲牌坊,接亲队伍到达,女家闭门,隔门唱盘问喜歌,答唱正确,方开门迎入,接亲者即撒"开门钱",新娘边祭祖先、告别父母亲友,边哭泣表示舍不得离开娘家,新娘进夫家大门时,必须跨过门槛正中的马鞍,以此表示成为男家的成员了。

婚礼

纳西族在历史上和其他几个彝语支少数民族一样丧葬采用火葬的形式,各村各家族均有火化场。尸体火化后于当年或次年到火化场收拾遗骨,葬于土中或放于"务基岩柯"(家族寄骨山洞),并请东巴念经祭祀。清朝雍正年间"改土归流"后逐步实行土葬。土葬融入了很多汉族的丧葬习俗,但传统色彩仍非常浓厚。如人死后吹牛角号通知村人,也有通知祖先来接死者回老家之意。孝子执三枚铜钱到河里"买"洗尸水,在死者床尾支锅,用房顶撤下的木板烧水,用烫过鸡的水为死者擦身,然后将锅、鸡、烧过的木板等全部扔到远处。死者遗物草席和手杖置于大门外侧示丧。

葬礼

守灵时请东巴念经,唱、跳"窝热热"、"喂孟达"挽歌,请东巴择日,按择定的时日送至墓地。此后,每七日祭祀一次,连续七次,称"做七"。"一七"由儿子承办,"四七"由出嫁的女儿承办。部分地方中年人做"五七",老年人做"七七"。满三周年请东巴念经,办三年斋,儿女脱去孝服到坟上焚烧,服孝完毕。