一、『政策内容』《提振消费专项行动方案》发布

2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《提振消费专项行动方案》(以下简称《行动方案》)。作为中国经济转型关键期的重磅政策,其不仅延续了“扩内需”的主基调,更通过系统性制度设计、精准化场景突破、全链条生态重构三大创新,实现了与以往消费刺激政策的本质差异。《行动方案》围绕提升消费能力、释放消费意愿、优化消费环境、解决消费堵点,部署了一系列力度大、覆盖广的举措,进一步完善促进消费的体制机制,打开消费市场新空间,为推动中国经济增长模式向更加注重消费转型按下“加速键”。

政策核心目标是从“能消费”到“敢消费”。《行动方案》以“增收减负、优化供给、改善环境”为三大支柱,旨在系统性解决消费堵点。一是短期稳增长,通过以旧换新补贴、清理消费限制等措施直接刺激需求,力争2025年消费对经济增长贡献率提升至50%以上;二是长期调结构,推动服务消费占比提升,培育新质生产力,构建“消费升级-产业创新-经济韧性”的良性循环;三是民生福祉协同,通过育儿补贴、医疗养老保障等政策,增强居民消费信心,实现经济增长与生活质量提升的双赢。

二、『政策背景』破局内需不足,重塑增长引擎

当前,中国经济正处于转型升级的关键期。国家统计局数据显示,2024年社会消费品零售总额同比增长3.5%,内需对经济增长贡献率为69.7%,但最终消费支出贡献率仅为44.5%。与此同时,居民消费结构加速向服务型、品质型升级,但受制于收入增长放缓、公共服务保障不足、消费环境不完善等问题,消费潜力尚未充分释放。

2025年《政府工作报告》首次把稳住楼市股市写进经济社会发展总体要求,并提出“深化资本市场投融资综合改革,大力推动中长期资金入市,加强战略性力量储备和稳市机制建设”。在提到2025年政府工作任务时,《政府工作报告》把“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”放在了首位。《行动方案》的印发是对上述任务的具体落实。

三、『行业现状』居民消费率稳定低于疫情前水平

(一)人均财产净收入增速水平已降至有统计以来最低水平

2024年,全国居民人均可支配收入为4.13万元,比上年名义增长5.3%,扣除价格因素,实际增长5.1%,增速与国内生产总值(GDP)基本相当。不过,进一步按收入来源看,各类收入增速存在一定程度的不平衡,其中人均财产净收入增速水平最低,仅为2.2%,且已降至有统计以来最低水平。这主要是因为房地产市场调控持续深化,房价趋于稳定,房产增值收益受限;投资理财市场风险与收益并存,股票、基金等投资受市场波动影响大,居民投资收益不稳定;城乡居民财产净收入差距明显,农村居民财产性收入来源单一。

(二)服务消费已显示出更大的增长潜力

从商品消费到服务消费,是消费结构升级的必然趋势,目前服务消费已显示出更大的增长潜力。国家统计局数据显示,2024年,我国服务零售额同比增长6.2%,增速较同期商品零售额快3.0个百分点。但服务行业增速放缓是经济增长承压的主要原因,如何提高服务行业供给水平和质量亟待解决。

(三)我国已进入中度老龄化社会

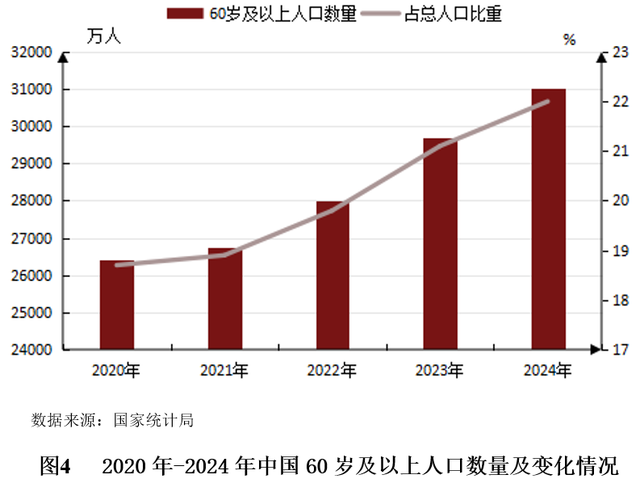

国家统计局数据显示,截止2024年末,我国60岁及以上人口达到31031万人,首次突破3亿人,占全国人口的22.0%,其中65岁及以上人口22023万人,占全国人口的15.6%。显然中国已全面迈入中度老龄化社会,且老龄化水平正不断加深,形势严峻。预计到2035年,我国60岁及以上老年人口的占比将超过30%,规模达到4亿,将进入重度老龄化社会;到本世纪中叶,老年人口规模将达峰5.2亿,占比超过40%,进入超老龄社会。

四、『政策解读』完善促进消费的体制机制,打开消费市场新空间

(一)居民增收“打出”组合拳,夯实消费基础

收入是消费的基础和前提。《行动方案》提出实施“城乡居民增收促进行动”,将从促进工资性收入合理增长、拓宽财产性收入渠道、多措并举促进农民增收和扎实解决拖欠账款问题等四方面着手提高城乡居民收入。这四方面既涉及居民收入主要构成,也对重点群体和重点问题进行了专门部署。工资性收入和财产性收入是居民收入的主要来源,而当前农村居民收入仍然是我国城乡居民收入的“洼地”,仍有较大提升空间。

《行动方案》提出拓宽财产性收入渠道,多措并举稳住股市。自2024年9月以来,“努力提振资本市场”“稳住股市楼市”等相关部署都体现了中央对资本市场的高度重视。2025年《政府工作报告》就促进资本市场发展做出系列部署,此次《行动方案》进一步落实后,一系列机制建设逐渐完备,资本市场或将获得更为稳健的健康发展动能,并有望带动财产性收入和消费能力的改善。

同时,《行动方案》对于促进工资性收入合理增长和多措并举促进农民增收的举措主要是着力于“扩中提低”。从经济学基本规律看,中低收入群体的边际消费倾向往往较高,推动数量规模庞大的中低收入群体收入增长,进一步壮大中等收入群体规模,对于提振消费需求作用巨大。据测算,如果向这一群体增加1万亿元资金倾斜,按照0.8的消费倾向和1.5的消费乘数效应测算,将有望激活超过万亿元的消费潜能,为GDP年增近1个百分点提供动力。

(二)缓解城乡居民刚性支出压力,释放居民消费意愿

在促进消费的过程中,减负与增收相辅相成,二者共同影响着居民的消费能力和意愿。通过缓解城乡居民刚性支出压力,有助于释放居民消费意愿。《行动方案》部署消费能力保障支持行动时,重点关注到灵活就业人员、农民工、新就业形态人员等群体的生育养育、教育、医疗养老等权益的保障,或将实现投资的可持续性,并拉动经济增长。

2025年3月9日,民政部表示将强化常态化救助帮扶,在保障好低保对象、特困供养人员基本生活基础上,出台低收入人口认定办法,全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定,健全分层分类的社会救助体系。

(三)服务消费提质,增强多方获得感

此次《行动方案》提出要实施服务消费提质惠民行动,具体措施包括优化“一老一小”服务供给、促进生活服务消费、扩大文体旅游消费、推动冰雪消费、稳步推进服务业扩大开放等。目前服务消费显示出巨大的增长潜力。

优化“一老一小”服务供给方面,《行动方案》提到“鼓励发展社区嵌入式托育、用人单位办托和托幼一体服务”,一方面,嵌入式养老让家政从业者通过陪诊、陪护、陪聊等服务模式拓展家政业务,释放银发消费市场需求;另一方面,目前市场化托育需求大,社区托育既能方便孩子接送,还让社区妈妈们实现家门口就业。同时《行动方案》强调“加大家政服务培训力度”,特别是建立以就业为目标的培训机制,或有效缓解家政行业服务供给数量和质量不足的矛盾。

《行动方案》部署文旅、冰雪消费。人们对精神文明的追求更多体现在服务业中,近年来爆火的音乐会、音乐节等文化消费即是例证;同时,服务消费由于即时性,不存在跨期替代问题,也因此具有更加持续且稳定的拉动作用。

此外,《行动方案》强调要发展入境消费、稳步推进服务业扩大开放。首次提出“推动医疗健康、文化娱乐等优质生活性服务进口”“推动将露营、民宿、物业服务、互联网+医疗等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录”。稳步扩大服务业开放,有利于满足国内各层次的差异化需求。

五、『政策影响』应对人口结构与消费代际变迁,抢占全球消费科技制高点

过往促消费政策多聚焦短期消费券发放、购置税减免等工具性手段,而《行动方案》首次构建“增收-减负-优化供给-改善环境”四位一体的制度框架。其核心突破在于:一方面,首次将“工资性收入增长机制”“财产性收入渠道拓宽”与“农民土地增值收益分配”纳入政策主线,通过最低工资标准动态调整、资本市场中长期资金入市引导、农村土地盘活等制度设计,系统性破解居民“没钱消费”的根源问题。另一方面,明确育儿补贴、养老金上调、医保覆盖扩围等民生保障政策,并首次提出“带薪年休假与小长假连休”的弹性休假制度,通过降低预防性储蓄需求,释放消费潜力。同时,《行动方案》首次明确支持抗衰老产品研发与银发旅游,背后是应对老龄化加速的战略布局,后续或将出台医美器械审批加速、老年消费金融产品创新等配套政策。

与以往政策侧重家电下乡、汽车购置税减免等需求端补贴不同,《行动方案》通过供给端创新激活消费新动能。一方面,服务消费场景扩容。首次将“冰雪旅游”“抗衰老产业”“低空经济”等新兴领域纳入政策支持范围,推动消费从商品向服务跃迁。例如,支持冰雪主题景区建设、发展消费级无人机和低空旅游,标志着消费政策从“传统业态修复”转向“新赛道培育”。另一方面,科技赋能消费升级。《行动方案》提出“人工智能+消费”战略,明确自动驾驶、脑机接口等技术的商业化应用路径,推动消费场景向智能化、沉浸式转型。整体看,《行动方案》旨在争夺全球新兴消费科技话语权。

《行动方案》打破传统政策“单兵突进”模式,通过产业链上下游协同实现生态重构。一方面,依托超长期特别国债资金,将汽车、家电以旧换新与绿色化改造、循环经济体系深度绑定,形成“消费升级-技术迭代-低碳转型”的正向循环。另一方面,支持外贸企业拓内销、推动标准认证衔接,打通“国内国际双循环”堵点,为跨境电商、国货品牌提供增量市场。此外,通过“千集万店”改造、县域物流中心建设,推动下沉市场消费升级。后续或将通过财政转移支付定向支持欠发达地区消费基础设施。

六、『投资建议』银发经济、科技消费、绿色转型将重塑市场格局

《行动方案》通过制度性突破与场景化创新,标志着中国消费政策从“救市型刺激”向“结构型改革”的质变。2025年,银发经济、科技消费、绿色转型三大主线或将重塑市场格局。银发经济产业链:抗衰老产业中医美器械、健康监测设备需求激增;适老化改造中家庭智能安防系统、无障碍家居设计市场规模或将突破。科技消费新场景:低空经济领域消费级无人机、低空旅游运营将成为资本追逐热点;人工智能+消费领域智能穿戴设备、自动驾驶解决方案将进入商业化爆发期。绿色消费与循环经济:新能源汽车后市场方面,受益于以旧换新政策,充电桩运营、电池回收预计2025年市场规模突破万亿;二手商品流通方面,二手车平台、电子产品回收将借助政策优化实现规模化扩张。建议重点关注抗衰老产业、低空消费、循环经济等相关领域。