中华姓氏是中国传统文化的重要组成部分和血缘纽带,《百家姓》宋朝时成书,先后收录了504个中华姓氏,百家姓、三字经、千字文并称中国传统蒙学三大读物,本系列文章将按照《百家姓》原文顺序逐讲解姓氏文化。

姓氏由来:邵,Shào,不念sháo,多起源、多民族姓氏,主要源于姬姓,由“召”改姓。周文王姬昌(姓姬,名昌,商时为西伯,又称伯昌,今陕西岐山人,季历之子,周朝奠基者)庶子姬奭(姬姓,名奭,又称邵公、召伯、召康公、召公奭,西周初期重要的宗室大臣),辅佐武王灭商,封于蓟(今北京琉璃河镇),但未前往就任,由其长子克去燕就封,建立燕国(又称北燕),召公则继续留在镐京(今陕西西安长安区)辅佐周室,武王便将召邑(今陕西扶风)封给奭,建立召国,故名召公。

武王崩,成王继位,召公任太保,与周公旦等位列三公,主持修建东都洛邑(今河南洛阳);成王卒,受遗命辅佐康王。邵公负责管理陕地(今河南陕县)以西地区,周公旦负责管理陕地以东地区,邵公深受百姓爱戴, 常在一棵棠梨树下处理政务,人们各有所居、无人失职,辅佐周室开创“成康之治”。司马迁在《史记》中记载:召公之治西方,甚得兆民和。

召公长子克前往蓟建立燕国;次子承袭召公爵位,为召幽伯,召国后移封到今河南济源、山西垣曲一带的召亭,又称北召,传至春秋时期,召简公姬盈因参与王子朝叛乱,被周敬王诛杀,召国遂不见史册;三子南迁到伏牛山南麓的南召(今河南南召),春秋时期被楚国所灭;原召邑被秦国所吞并。宗族有迁徙至召原(今山西垣曲)、涞水(今河北易县)、邵城(今山东惠民)等地者,以故国名为氏,称召氏,古代“召”、“邵”通假(汉朝前多为召,三国后改为邵,河南汝南、安阳召姓先改为邵姓),故也有称邵氏,共尊召公为得姓始祖。

邵姓始祖:召公

上古帝王虞舜(姚姓或妫姓,号有虞氏,名重华,又称虞舜,颛顼后裔,瞽叟之子,东夷族群代表,三皇五帝之一,善制陶)后裔有一支活动在召陵(今河南漯河召陵区)一带,史称召方,商朝时期屡屡进攻商,随后商王带兵亲征,征服了召方,召方表示臣服,向西移封到召陈(今陕西凤翔东南)。周灭商后,将召方后裔移封到太昊之墟,建立陈国(今河南淮阳),旧地和子民封给召公,故古代陕西邵姓亦有虞舜后裔血统。

另有春秋时期楚昭王芈壬后裔有邵姓;明清时期云南定边有土把事(官名,土知府帐下小土官)改汉姓为邵;满族、瑶族、彝族、蒙古族、朝鲜族等少数民族,在民族融合汉化过程中改姓为邵姓等。

得姓始祖:召公奭

发源地:陕西、河南等地

参考文献:《史记·燕召公世家》:召公奭与周同姓,姓姬氏。周武王之灭纣,封召公於北燕。其在成王时,召王为三公:自陕以西,召公主之;自陕以东,周公主之。......召公之治西方,甚得兆民和。召公巡行乡邑,有棠树,决狱政事其下,自侯伯至庶人各得其所,无失职者。召公卒,而民人思召公之政,怀棠树不敢伐,哥咏之,作甘棠之诗。

迁徙路线:

西周、春秋时期,邵姓先祖召公及后裔已分散居住在今陕西、河南、山西、河北、山东等地。以召为姓氏,如召穆公姬虎称作为召虎,春秋齐国召忽等。

秦朝时期,广陵人召平,封东陵侯,秦亡后,因家贫种瓜于长安城东,其瓜称“东陵瓜”。秦朝末年召欧,随汉高祖刘邦起兵于沛,西汉时期封广侯。西汉时期九江寿春(今安徽寿县)人召信臣,元阳帝时任南阳太守,为民兴修水利,被称为“召父”。

两汉时期,散居在河南的召公子孙,多已改为邵姓,经繁衍发展,在安阳、汝南、南阳等地形成望族。三国魏晋时期,邵姓主要聚居于今河北安平及河南安阳、汝南一带,其中在河北居住之邵姓以“博陵”为堂号。三国曹魏有乐丞邵登、东吴有节义之氏邵畴。晋代有安阳人邵续,生活在今河北境内。西晋末年,这一支邵姓开始南迁,后辗转到达福建、广东等地。

南北朝时期,邵姓开始大举南迁。如南齐有武陵人邵荣兴,八世同居。唐朝有籍贯为今广东翁源的邵谒,唐代校书郎邵楚苌为闽县(今福建福州)人。

宋朝时期,邵姓族人已有在福建落籍者,如籍贯为今福建政和的邵知柔。北宋时期,著名哲学家邵雍,随其父邵古由河北范阳(今河北保定北)徙居河南共城(今河南辉县),后子孙昌盛,族大人众,发展成为洛阳望族。宋朝时期,浙江、安徽、江苏、福建多有邵姓居住,另外江西、陕西、山西、湖北、湖南亦有邵姓族人。

邵雍所著《皇极经世》

南宋末年,随着金兵南下和蒙古骑兵袭扰,邵姓为避祸已广布于江南各地,而邵雍之后为避祸,有一支徙居豫西山区,今河南豫西之邵姓,大多为邵雍的后代。

邵雍的十六世孙邵重英,在元朝时期任户部给事中,其子邵质在明朝初期为华盖殿大学士,邵质子邵仲美任清江(今江西樟树)知县,仲美子邵让于明朝初期,自山西举家迁到河南新安县克昌村,为邵雍十九世孙。他的后代发展成为大族,分居在嵩县、渑池、伊川、宜阳、洛阳、洛宁、汝州、郏县、内乡等地。除这一支外,邵姓作为明朝山西洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁于河南、安徽、江苏、浙江、山东等地。

清朝时期,有邵氏迁至台湾、移居海外者。

姓氏郡望:邵姓主要郡望为博陵郡(今河北安平、博野)、汝南郡(今河南上蔡、平舆、汝南)、洛阳郡(今河南洛阳)、东陵郡、安阳县等,除以望立堂外,还有怡怡堂、安乐堂等。

历史名人:西周大臣召穆公(姬姓,召氏,名虎,今陕西岐山人,召幽伯之子,召公奭次子后代,多次劝谏周厉王勿施暴政,为保护太子,用其子作替身。辅佐周宣王即位后,带兵开疆辟土,史称“周召共和”)、北宋哲学家邵雍(字尧夫,号安乐先生、伊川翁,今河南洛阳人,祖籍河北涿州,理学家、数学家、诗人,“北宋五子”之一,学习道家思想,终身不仕,从祀孔庙,著《皇极经世》、《观物内外篇》、《先天图》、《渔樵问对》、《伊川击壤集》、《梅花诗》等)。

北宋哲学家邵雍

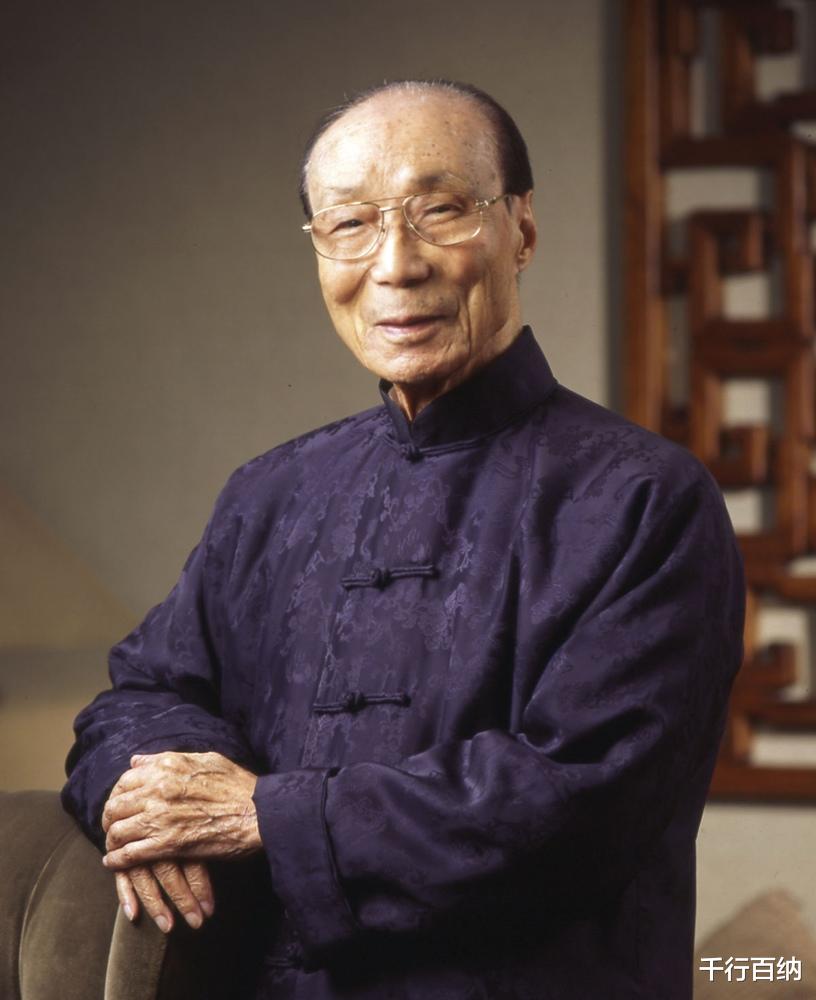

清朝学者邵晋涵(字与桐,号二云、南江,今浙江余姚人,史学家、经学家,历任四库全书纂修官,翰林院编修、文渊阁校理等职,编撰《四库全书·史部》、《续三通》、《万寿盛典》、《八旗通志》、《尔雅正义》等史籍文献,时称“五徵君”之一,享誉学林),娱乐业大亨、慈善家邵逸夫,艺人邵兵、邵美琪、邵峰等。

著名企业家、慈善家邵逸夫

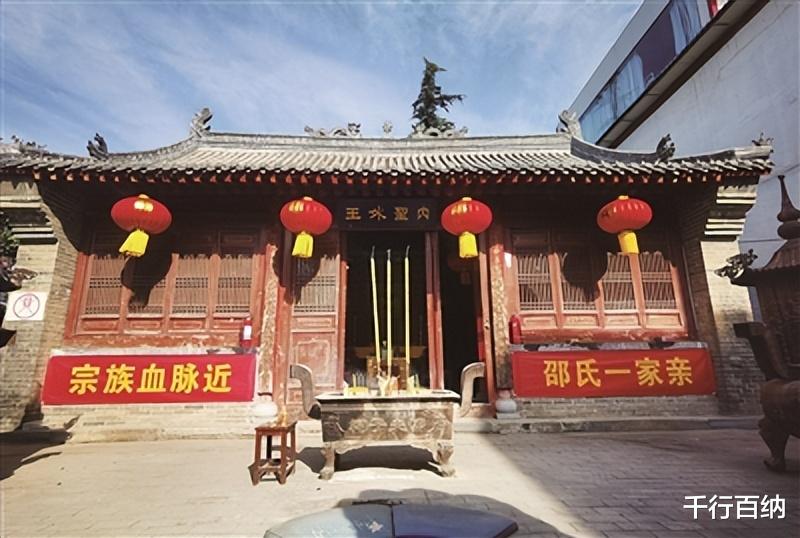

祠堂:

浙江省宁波市余姚市江南学宫右侧邵氏宗祠,又名“光裕堂”,始建于清朝顺治年间,四进院落,曾为余姚规模最大的宗祠之一,与余姚其他宗祠相比,邵氏宗祠显示出其开明民主的特色:族人只有长幼之分,无嫡庶之别;允许女眷参加祭祀活动。

广东省广州市番禺区小谷围街道贝岗村邵氏宗祠,占地面积425平方米,二进院落,始建年代不详,天井内有砖砌“茭棠遗荫”牌坊,天井墙镶嵌一方清朝宣统元年的石碑,上刻有《重修孔安堂碑记》。

河南省洛阳市伊川县平等乡西村紫荆山邵雍墓,为北宋著名哲学家、思想家邵雍的墓地,东临伊水,西依紫荆山,群峰拱围,偏僻静谧,为风水宝地,自宋代起,明朝宣德、清朝乾隆、民国等时期曾对邵雍墓进行数次修整,1968年当地村民再次于原址上用旧料重建,1986年伊川县人民政府拔款对邵雍墓进行修整,占地6.8亩,现为河南省重点文物保护单位。在洛阳市洛龙区安乐镇安乐窝村,还有一座邵雍祠,占地面积2496平方米,同样为河南省文物保护单位。

河南伊川平等乡邵雍墓

河南洛阳洛龙区安乐窝村邵雍祠

家训家规:

《邵氏家训》邵雍(宋):

心存善良悟世界,安得自励写文章。

解读前朝贤达文,陶冶情操未曾忘。

看完我文子孙戒,积善才能美名扬。

无意去争名和利,教我子孙学高尚。

上品之人,不教而善;中品之人,教而后善;下品之人,教亦不善。

不教而善,非圣而何?教而后善,非贤而何?教亦不善,非愚而何?

是知善也者,吉之谓也;不善也者,凶之谓也。

吉也者:

目不观非礼之色,耳不听非礼之声,

口不道非礼之言,足不践非理之地,

人非善不交,物非义不取,

亲贤如就芝兰,避恶如畏蛇蝎。

或曰不谓之吉人,则吾不信也。

凶也者:

语言诡谲,动止阴险,好利饰非,贪滛乐祸,

疾良善如雠隙,犯刑宪如饮食,

小则殒身灭性,大则覆宗绝嗣。

或曰不谓之凶人,则吾不信也。

传有之曰:

吉人为善,惟日不足;凶人为不善,亦惟日不足。

汝等欲为吉人乎?欲为凶人乎?

现分布:邵姓在全国均有分布,主要分布在江苏、山东、甘肃、安徽、湖北,其次分布于陕西、山西、河北、河南、江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等地,其中山东分布最多,形成了东南江浙、北方晋豫两块邵姓聚集区。

常见单姓分布:邵姓主要分布在山东

总人口:邵姓约262万人,全国排名第91,在百家姓中位列第102。

邵姓源于姬姓,始祖召公奭为周文王后代,王族后裔,建立召国、燕国,召、邵共祖。召公姬奭辅佐武王、成王、康王,开创“成康之治”;召穆公协助周宣王继位,留下“周召共和”的佳话;北宋哲学家邵雍精通儒学、文学、易学,著作颇丰,南宋著名理学家朱熹给予高度评价;浙江宁波镇海人邵逸夫,在上海长大,于香港创办邵氏兄弟电影公司,拍摄了上千部华语电影,为中国电影史上有声电影的开山鼻祖;捐资修建了众多邵逸夫楼,创立邵逸夫奖;1990年,中国政府将发现的2899号行星命名为“邵逸夫星”。邵逸夫在追根溯源时,认定为邵雍第33代孙。

创作不易,喜欢本文章请点赞收藏,欢迎评论转发,关注作者更快获得推送更新。