现在很多年轻人都没听过“的确良”这个名字,但家里的长辈们对它可是熟悉得很。你要是问起,他们说不定会很高兴地从衣柜里找出一件“的确良”衣服给你看呢。现在看来,那些款式和布料都挺普通的。但要是放在以前,谁要是穿上一件“的确良”走在大街上,那可就是整条街最耀眼的存在了。以前,“的确良”这种布料,只有有文化的人和干部家庭才穿得上,那时候的棉布衣服,颜色大都是黑、白、灰,不仅看起来单调,还特别容易磨破。

“的确良”这布料,颜色亮眼,样式硬挺,最重要的是不容易皱也耐穿,一下子就在布料市场上火了,刚出现就成了时尚新宠。在“的确良”布料风靡一时的时候,它还是军队专门挑选的做衣服材料。那时候,不少年轻人为了能穿上这种既酷又流行的军装,都抢着去当兵呢……可是曾经风靡一时的“的确良”慢慢地不再被人们提起,它到底去哪了呢?

【“的确良”】现在的时尚圈真是啥风格都有,满大街的服装店加上方便的网上购物,让我们挑件好看衣服变得轻而易举。走在大街上,到处都是五花八门的衣服搭配,看着真养眼。就连以前觉得寒碜的补丁,现在居然也变成了流行元素。时代变了,现在的年轻人穿衣服可自由了,想怎么穿就怎么穿。回想七八十年代,那时候布匹特别紧缺,想买件好看的新衣服穿,简直就是种奢望。当全国人民都为挑选衣服犯难的时候,“的确良”横空出世,它完美实现了大家的这个美好愿望。

那时候,“的确良”可是时尚圈的头号明星,穿上它不光是为了遮体,更是展现了新青年的风采,代表了流行,彰显了自信。“的确良”一出现,就在咱们国家掀起了一场穿衣大变革。“的确良”成了上个世纪时尚的代表,是那个年代最时髦的东西。

【布票时代】布票这东西,听起来好像已经是老黄历了。想当年,就那么一张小小的布票,悄悄左右着全国老百姓的穿衣风格。新中国刚成立那会儿,工业和农业都不发达,大家伙儿穿的都是一模一样的棉布衣服。地里的收成刚够填饱肚子,就没多余的来换好衣裳了,纺织品少得可怜。“衣服新三年,旧三年,补补缝缝还能穿三年。”这种实惠的穿衣观念在很多家庭都很普遍,穿新衣服简直就是种奢侈享受。大多数年轻人要么接过父母穿过的旧衣,要么就穿上哥哥姐姐穿小的衣服。在本该青春靓丽的年纪,身上常常裹着件和年龄不相称的旧棉袄。

而这种棉袄老是动不动就破了洞,只能一次次不厌其烦地打上补丁,就好像连带着把笑容也给补进去了。直到现在,那些经历过布票岁月的老人家还是过着节省的日子。就算现在生活富裕了,他们也不舍得给自己买些新衣服,对他们而言,补补缀缀就能让旧衣服焕然一新。他们心里总藏着这样一个让人难过的场景:半夜里半梦半醒间,总能瞅见母亲在昏黄的灯光下,一针一线仔细地缝着衣裳。

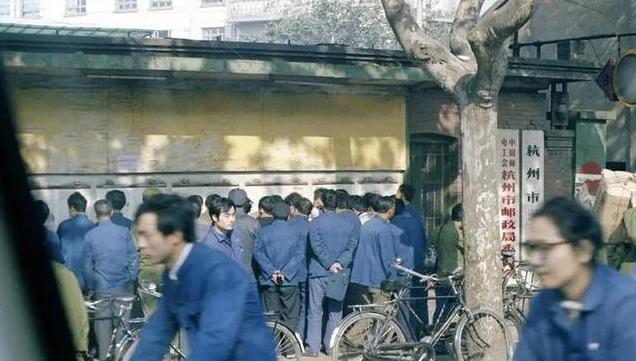

1972年5月份,有个国外的摄影团队到上海来了,他们用相机捕捉了50年前南京路和外滩上人来人往的情景。跟现在时尚又热闹的场景不同,以前的上海人穿衣服很简单。大家都穿着黑、白、灰这些颜色的衣裳,衣服上最打眼的就是那一块块的补丁了。那些衣服上的补丁,就像是生活里不容易的痕迹,紧紧地附着在布料上,也深深地刻在了心里头。他们脸蛋儿嫩嫩的,但看向镜头时,眼睛里少了点光亮。可能是因为这新奇的玩意儿让他们不自在,也可能是身上的衣裳不太对味儿。

这其实挺正常的,那时候大家手头都不宽裕,日子过得紧巴巴的。买粮食得用粮票,买布匹得靠布票,光有钱没票,啥也买不到。那时候,布票比粮票还抢手呢,家里要买布得靠布票,每个人一年最多只能买三尺布,刚好够做一件衣服。要是赶上最紧巴的时候,就只能买2尺6寸,这连条短裤都做不出来。真没想到好不容易弄来的棉布这么“娇嫩”,做出来的棉袄不结实,老是坏,家家户户都为没衣服穿犯愁呢。这些烦心事也都被伟人注意到了,毛主席对周总理讲:“咱们能不能也弄点‘不是地里种出来的布’?别让老百姓为了穿衣受那么多罪了。”

就在这时,“的确良”闪亮登场了。它就是那种“不是地里种出来的布料”。【艰难诞生】“的确良”其实就是一种化纤,早在50年代的时候,它就在全世界范围内火了起来。“的确良”其实就是美国那边涤纶的一个牌子,叫「dacron」,它的科学名字挺长,叫聚对苯二甲酸乙二醇酯,简单来说,它就是聚酯纤维的一种。它刚进入中国市场时,大家给它起了个挺洋气的名字——“真漂亮”。

由于它最初在香港、广东这些讲粤语的地方上市,大家就用粤语给它起了个名儿——“的确靓”。这衣服也真对得起这名,颜色亮堂,布料硬挺,最重要的是耐穿还不变形。穿在身上是真的“靓”,比以前的粗布衣服好看多了。不过这东西是从国外来的,虽说不用布票,但价格不便宜,大多数家庭还是买不起。六十年代时,“的确靓”这个牌子进入了内地。那时候粤语还没现在这么广为人知,内地朋友不懂“靓”是啥意思,传来传去,大家就都习惯叫它好念的“的确凉”了。尽管它的名字里带着个“凉”字,但它跟冰丝面料可没啥关系。看上去挺清爽的,但穿在身上并不觉得凉快。它最大的问题就是会随着你的体温变,你热它也热,你冷它也冷。所以说,冬天穿它不暖和,夏天穿它也不凉快。

尽管这种面料有着明显的缺点,但它却意外地成为了当时服装界的热门之选。因为在那个衣服难寻的年代,对老百姓来说,耐穿不破的就是最棒的。这种既扯不坏也洗得牢的面料,深得大家喜爱。经过一番琢磨,大家最终给它起了个名字——“的确良”,意思是真的挺好的,还把原来代表凉快的“凉”换成了优秀的“良”。这抹鲜艳亮丽的色彩深深吸引了老百姓的眼光,为那些平淡无奇、乏味无聊的日子增添了一抹亮色。到了60年代,“的确良”在京津沪这些地方开始少量生产起来。那时候,咱们还没法自己从石油做成化纤,得靠进口,因此这东西挺贵的。但就算这样,老百姓还是特别喜欢它,一路畅销到北方去了。

而这种布料的广泛流行,让毛主席也留意到了,心想这不就是他梦寐以求、能让老百姓穿衣不愁的那种布料嘛!1971年,毛主席到南边看看情况。没想到,一家不起眼的小店里挤得满满当当,全是年轻姑娘。她们从老远的地方赶来,排了好几个小时的队,就为了能买到一件时髦的“的确良”衣服。服务员告诉他们:“这种布啊,不管是做衣裳还是做垫子都特别好用,又轻又结实,还显得特别年轻有活力。可就是太难买了,每天新到的货,一早就没了。”问了价钱后才晓得,这种布料可不便宜。但毛主席瞧着那些年轻姑娘穿上“的确良”后开心的样子,心里头也挺高兴的。

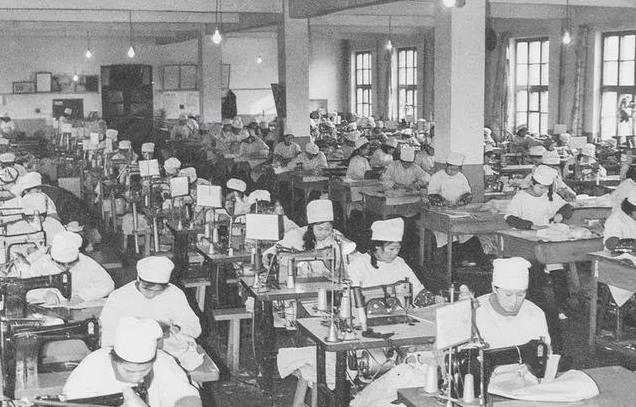

后来,毛主席专门去见纺织厂的劳动模范黄宝妹,这件事过了很多年,黄宝妹还是记得清清楚楚。毛主席热情地握住了黄宝妹的手,黄宝妹心里有点忐忑。她注意到毛主席穿的衣服面料很普通,领口都有点磨破了。原来,这么大的领导,穿的衣服也跟普通人没啥两样。看到这一幕,黄宝妹心里挺不是滋味,眼泪一下子就流了下来。毛主席则安慰地拍了拍她的肩膀,笑着说:“你可是肩负重任啊,得让咱们全国的劳动人民都有衣穿。”毛主席一回北京,头一件事就是找周总理商量怎么解决大家穿衣难的问题。两人一合计,觉得可以多生产些“的确良”来。他们说:“老百姓爱穿,那咱们就自己造,造它个大堆大堆的。”那时候,我们还没法自己生产化纤涤纶布,所以只能等到秋季交易会时,向驻香港的外经贸部门求助,希望能引进些国外的原材料。

上世纪七十年代末到八十年代初,国家出资建了四个大型的化纤生产基地,经过好多方面的考虑和商量,最后拍板把其中规模最大的化纤项目落户到了辽宁。走进辽化的建设现场那会儿,耳边总能响起这样响亮的呼喊:“只要身子骨还硬朗,就得豁出去干辽化!”喊出这句响亮的是辽化建设301部队26小队的副头儿黄雪官,他夜以继日地为辽化的发展出力流汗,心里就盼着能让全国的工人们都有新衣服穿。

1973年,黄雪官的胃病严重到不得不做了三次手术,可就算大家怎么劝他休息,他还是硬撑着虚弱的身子,带着工人们继续干活。1975年,黄雪官已经做了好几次手术,身体累得不行。但一想到辽化厂的建设正处在紧要关头,他就觉得躺在医院的床上像坐在针毡上一样,怎么都不舒服。他多次跟医生请求,说要马上回去工作。医生们既担心他的身体撑不住,又被他的坚持所感动,最后只好在出院证明上写了“需要在家静养治疗”。像他这样的建设者多得数不清,他们满怀着炽热的激情,听从国家的呼唤,毫不犹豫地扎进辽化的建设浪潮里,解决了一个又一个棘手的问题。

1979年1月份,辽阳石化纤维厂成功生产出了第一批涤纶短纤维,这意味着咱们中国自己研发的第一种“的确良”材料终于诞生了。它的出现,背后有着许多鲜为人知、感人至深的故事。那时候,光是辽阳石化这一个地方,一年生产的化纤材料,就足以做出和430万亩棉田里棉花织成的布一样多的衣物。这数字可真够庞大的,要是这些化纤都拿来做“的确良”布的话,全国人民每人都能分到七尺多的布呢。现在,全国劳动人民都穿上了新衣裳,这个梦想总算成真了。多亏领导人的明智指导,还有众多像黄雪官这样的人默默付出,大家才终于能随心所欲地穿上“的确良”衣服。它现在已经变得很平常,丢掉了高贵的帽子,完全融入了老百姓的日常中。

【潮涨】在那些平淡无奇的日子里,人们对自由和独特美的向往被生活重担所束缚,直到“的确良”这个新事物横空出世。这股新流行的“的确良”风尚迅速刮遍了全国各地,鲜艳的颜色给当时人们的审美观带来了很大的冲击。它在军营里掀起了一股新潮流,这种布料结实耐用还不容易皱,既满足了军装的实际需求,又很好看,更能展现军人的风采。一群年轻的小伙,身着笔挺的军绿色制服,显得格外精神抖擞。那时候,国内兴起了一股“当兵潮”,很多小伙子报名参军,不光是为了心中的爱国情怀,还希望能穿上那套让自己帅气十足的军装。

女孩子们天生就喜欢打扮得漂漂亮亮的,没几年功夫,街上那些单调的黑白灰就被五彩斑斓的“的确良”给取代了。爱美的女生们身着“的确良”布料做成的小花朵或棋盘格短裙,尽管这面料有点不透气,但她们精神焕发的模样,就像把灿烂的夏日都穿在了裙摆间。小伙子们披上了五颜六色的涤纶衫,浑身散发着活力和冲劲,就像咱们国家正欣欣向荣地往前奔。这轻飘飘的涤纶衫啊,可不光是件衣裳那么简单,它代表着一种底气十足的自信呢。这股风吹遍了城市,也吹进了乡村,尽管干农活时穿着它有点闷热,但大家还是特别喜欢。一穿上“的确良”,就感觉跟城里人一样时尚了。

到现在,翻开家中长辈的衣橱,说不定还能翻出几件老旧的“的确良”,样式和色彩早就不跟潮流了,可他们还是舍不得扔掉。这些衣服还是直直地挂在衣橱一角,带着那个年代特有的回忆。【潮落】国家快速发展之下,化肥农药这些农业生产资料越来越齐全,农业有了很大进步,之前不太受重视的棉布,现在产量也在慢慢涨起来了。渐渐地,棉布变得不那么稀少了,生产出来的数量和质量都足够让全国的老百姓使用。政府看到真实成本有变动,接连两次大幅降低了“的确良”这类化纤布料的售价,之后,“的确良”以往高高在上的势头也慢慢减弱了。

1983年底12月份,政府说以后买布不用布票了,到了第二年,也不再出新的布票。这样一算,布票用了30年,终于结束了。同时,“的确良”特别流行的那段日子,也慢慢过去了。为啥会这样呢?其实是因为市场经济让生产水平上了个台阶,大家的生活质量嗖嗖地往上涨,所以在穿衣打扮这些方面,大家就有了更多挑选的余地,也得好好琢磨琢磨了。“的确良”就像个外表好看的绣花枕头,样子挺美但不太实用。“的确良”这布料,热天穿上就更热,冷天也不保暖。到了闷热夏天,它黏在身上,加上汗水,让人热得受不了。下雨天就更糟糕了,雨水一淋,“的确良”就紧紧贴在皮肤上,像裹了一层透明的薄膜,皮肤都若隐若现。既挡不住寒冷,还容易让人尴尬走光。

所以,那个以前遥遥领先的东西,现在已不再是大家的首选。进入90年代后,老百姓的生活慢慢好起来,越过越滋润了。大家的审美跟着日子的变化也在变,不光要好看,还得暖和。以前不受待见的棉质衣裳,现在又火了起来。而且,还有好多新面料冒出来:涤棉、牛津纺、丝绸、绒布格这些,把以前流行的“的确良”都给比下去了。

“的确良”真的消失了吗?它其实还在,就是又改回了原来的称呼——涤纶,也就是大家说的聚酯纤维。现在很多衣服还是会用到它。

那个时代,穿衣服不容易的事儿,跟“的确良”这个名字一块儿成了过去,它变成了人们心里的一段回忆,一个时代的标志,还对那时候国内的时尚潮流和审美观念产生了很大的影响。我觉得每位小伙伴身边都有这么一位妈妈,她只需用手指轻轻一捏,就能知晓布料的质量如何。转眼间,“的确良”盛行的日子已经离我们远去40载了,如今大家选衣服,不光要看样子美不美,更注重穿着舒不舒服。就这样,当年不太受待见的棉布,现在反倒成了服装界的宠儿。那个曾被大家遗忘的“的确良”,其实一直在悄悄提升自己。现在,它会和棉、麻、丝这些材料混合在一起,变成新的布料。这种混合面料既有了纯棉的柔软舒服,又保留了“的确良”那种硬挺的感觉,它还跟着新中国的发展步伐,变得越来越棒了。潮流就像个圈,以前穷人才补的补丁现在竟成了小众新风尚,说不定过几年,“的确良”又能火一把呢。

的确良好比是个反光镜,照出了时代怎么变,社会怎么进步。它在咱们中国人衣服最紧缺那会儿冒了出来,现在大家穿衣自由了,它又慢慢淡出了视线。从啥都没有到处处都是,再从红火到没落,它见证了中国老百姓生活的大变样,从缺衣少食到吃饱穿暖,再到追求小康日子的品质提升。“的确良”没了,但这其实是件好事,说明咱们老百姓的生活水平提高了,社会也在不断进步。到了2022年,街上已经看不到到处都是“的确良”衣料的景象了,大家也不再为找不到衣服穿而烦恼。

现在大家只要穿得合适,都能大胆地穿上自己喜欢的服饰,展现个性,这何尝不是一种自在呢。[1] 百科知识网里的涤纶布挺不错[2] 北京日报说,“的确良”那时最流行[3] 上海往事 《那些年,我们穿过的“的确良”》