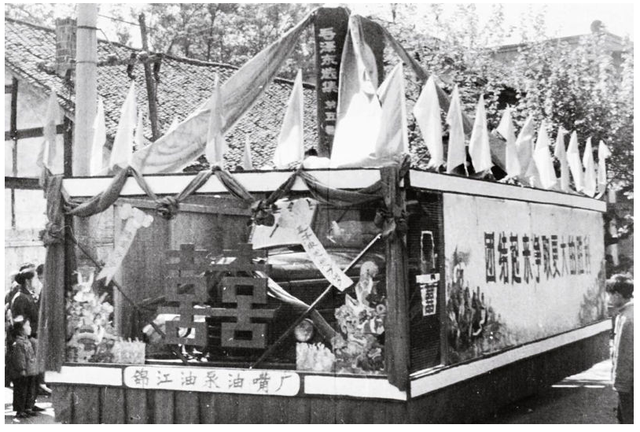

当战争的阴霾逼近时,重新构建中国的经济布局,把军事工业向西部转移成为当时国家建设的大方向。在那个年代,有国家意志的贯彻执行,有人民群众大无畏的精神,三线建设在“文革”动乱之中照常推进。在千军万马建三线的洪流中,从上海来到成都平原西部丹景山麓的锦江油泵油嘴厂,从蓬勃兴起到苍凉落幕,仅仅用了37年。

选址折腾了三年

1966年3月,八机部办公室主任刘昂,基建司司长邢安民来川和西南三线建设指挥部的程子华、阎秀峰共同研究为“三江厂”选定厂址,当时由刘、邢率领上柴、锡柴、杭齿和八机部洛阳设计院的代表,驱车深入成都市北部的彭县(今彭州市)白水河地区考察,根据当时中央提出的“靠山、分散、隐蔽”的方针选定了“三江厂”的厂址。

为什么要把这些农业机械企业安排到这样的地方呢?据说二战时期德军专门搜寻轰炸苏联的轴承厂和油泵油嘴厂,把这类工厂破坏掉,就能以较小的代价使得对方飞机、坦克、各种战车难以动弹,收到最大的效果。“三江厂”到了战时就是军工厂,因此要找个特别隐秘的、可靠的地方。

最初的方案是锦江厂在最外边,靠近白水河镇,地形、位置算最好,令其他两个兄弟厂的同志羡慕不已。湔江厂在响水洞,坡陡沟深,条件最差,岷江厂在中间。后来建厂指挥部考虑到湔江厂是铸锻专业厂,摆在最里面不利于运输,就将锦江厂和湔江厂来了个对调。这一变动,无疑使另外两个厂的同志从心理上得到安慰,因为人家从大上海来的人都能在深山老林里安家,我们还有什么可说的呢?于是湔江和岷江二厂抓紧搞三通一平,首先破土动工干了起来。

1966年10月,当锦江厂第一批30多名职工到达响水洞时,看到这个三面环山一面临水几乎没有一块平地的山窝,感到在这里制造技术密集型的油泵油嘴产品简直是开玩笑。等到设计院把施工图交给承担基建任务的省建六公司三处的同志一看,他们连连摇头,说是从来没有在这种高低落差达百米的山地上建过厂,叫我们通过上级另请高明。矛盾反映到部里,曾担任过洛阳拖拉机厂厂长的杨立功副部长亲自到现场进行查验。锦江厂的刘汉生厂长搀扶着他边爬坡边介绍,老人家连拖带爬还没到主场地就下坡不看了,他批示另选厂址。为了不影响另两个兄弟厂的情绪,规定范围不超出10公里。于是我们厂选到了小渔洞镇附近的梅子岭沟。

梅子岭沟的实际情况并不比响水洞好多少,四面环山,山略低,河略小,仅有一块篮球场大小的平坡地,工程同样浩大而复杂。设计院的同志为了搞一份布置总图,真是绞尽脑汁,比如什么镶、钻、贴、嵌,缆车上下,能用的手段都用上去了,但就是拿不出一个相对合理的总图。

当时现场已陆续从上海、天津调来几十名员工,同志们面对工厂无法合理布局、生活区无从着落、湿度太大、运输费用过大、对外联络闭塞等实际问题,认为这儿也不能建厂,必须另选地点。为了说服部里同意另选厂址,大家仔细分工,搜集资料,包括地貌、地质、水文、气象等,还购置了自动温湿度测绘仪日夜监测并做好记录 。

同志们将搜集来的材料整理好,数次进京向部里汇报。那时部里已经实行军管,1967年11月部军管会派陈国华等五人专家组来现场考察,陈是赴阿尔巴尼亚援建工业回国的专家。他们到实地一看,当即表示问题确实严重,最好另选地点,但是要向部军管会汇报,由他们来决定。

1968年5月,费尽周折,部里终于下达了文件,同意锦江厂“缓建”,可以另选厂址,原则是不超出关口丘陵地带。这消息震动了里边的两个兄弟厂,尽管他们也开始“造反”,并在部里闹得很凶,但是由于他们已经破土动工,造起了一些工厂建筑,部领导以主管经济建设的李富春、李先念同志的“凡已开工项目原则上不再变动”的指示,驳回了湔、岷二厂迁址的请求。

1968年11月19日,四川省革委会下文批准锦江厂在关口选定的新厂址建厂,想不到遭到了邻居四机部属下的913厂的反对,理由是他们是为解放军总参生产军品的保密厂,周围建民用厂不利于该厂保密。官司打到部里,四机部把球踢到总参说是总参反对,总参推到国家计委,计委转到国家建委,建委又把矛盾交回到机械部,最后由四川省召集有关方面协商,四机部作了让步,规定锦江厂的围墙与913厂的围墙必须间隔500米。

这一扯皮,又把锦江厂址的正式批复推迟了一年。直到1969年11月李大章根据李富春批示,再次确认锦江厂在关口砖瓦厂旧址上建设工厂。尘埃落定,锦江人欢腾雀跃,经过三年多的折腾,锦江人终于有地方安家了。

第一件产品:“七一”牌喷油嘴

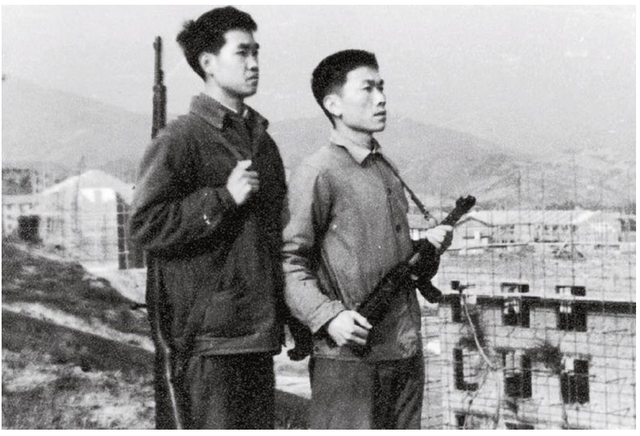

珍宝岛的枪声,吹响了加快三线建设的进军号。1970年3月23日,锦江厂在丹景山下破土动工。那时候,政治挂帅,国家利益高于一切,党指向哪里就奔向哪里,很少有讨价还价。当然,各人的支内动机不尽相同,但报国情怀占了主流。一时间,推土机的轰响和高音喇叭的歌声共鸣,大吊车的铁臂和扁担、铁锨、十字镐争雄,随处可见年轻人矫健的身影,“三线建设要抓紧,就是同帝修反争时间!“一不怕苦,二不怕死”的大标语牌和铁人王进喜的巨幅画像环立山头。

锦江厂的第一座建筑是一间简易厂房。当年5月上柴厂100多名工人奔赴现场,开始产品试制。那时贯彻“先生产后生活”、“边基建边生产”的指导方针,宿舍楼还没修建,干部们都住在用芦席毛竹搭建在泥巴地上的油毛毡房子里。工人们借住在离厂区3公里外的一个破旧教堂里。

初期没照明电,就用蜡烛和手电筒;没自来水,就打河沟水用明矾净化;没厕所,就到老乡的茅房方便,那臭气和蠕动的蛆虫让女孩们非常害怕。几个月后当男女单身宿舍和两栋三层楼的土打垒家属楼造好后,食堂、供电线路和水泵房也随之开通,生活状况才得以改善。

1970年7月1日,我还在上海柴油机厂实习,中午吃饭时听到广播里传出:“特大喜讯!特大喜讯!锦江厂第一批‘七一’牌喷油嘴生产出来啦!向我们敬爱的伟大领袖毛主席,向我们伟大的党的生日献上了一份厚礼!”要知道柴油经过高压从喷油嘴呈雾化喷进油缸燃烧才能产生动力,故油泵油嘴有柴油机的“心脏”一说,是精密度要求很高的产品。新中国成立后美国等西方国家对中国实行经济封锁,我们的机械配件几乎全部依赖苏联。那时用一头肥猪才能跟老大哥换回一副喷油嘴。若干年后,一位领导同志刚到四川主持工作,就询问四川有没有油泵油嘴厂,可见他对农业大省和战略后方有无专业化的油泵油嘴厂是多么关注。

被命名为“七一”牌的献礼产品,其实是从上柴老厂拿来的半成品到锦江现场做几道最后工序后装配而成,其政治意义远超其经济价值。自那以后,上柴厂不断有工人、干部和技术人员被动员上三线,机械部也在全国系统内为锦江厂配备管理人员和定制机械设备,并花巨额外汇从国外进口精密检测仪器仪表。机械部重点骨干企业、西南地区最大的燃油喷射系统生产基地、因选址问题被延误三年多才开工建设的锦江油泵油嘴厂,就此铆足了劲,大干快上,誓把损失了的时间夺回来。

当时新到现场的年轻人都被编入基建连参加工地劳动,下设两个排,每排三个班:男子抬砖班、女子挑砂浆班、混编拌浆班。我当时任基建连一排排长,每天跟大伙一起在工地抬砖、预制板、鹅卵石、水泥等。我们主要为建造宿舍楼的建筑队当小工。一天下来,个个都疲惫不堪。厂区建筑由正规施工队包建。但厂区道路、车间地坪都由我们去加班完成。加班没有加班费和调休,只有两个馒头,偶然也会有猪肉萝卜馅的包子吃。

由于宿舍楼依山而建,坡度较陡,卡车把建材送到坡脚,然后由我们往上扛。一栋四层楼房,往往一个月就能结构封顶。那阵势简直是拼命了!一年中我连参加了四栋宿舍的建造,许多人落下腰疼病,就连当了两年知青的当地小伙子也喊吃不消。

1972年,工厂竣工验收后不久,一机部在我厂召开了西南片区三线建设现场会,把我厂立为三线建设多、快、好、省的典型,充分肯定了我厂的成绩。通过基建验收后,全厂的工作重心正式转移到以生产为主的轨道上来了。从此,工厂生产逐步走向正常。这期间,上海、无锡来的师傅们成为生产骨干,也言传身教带出了许多徒弟,为工厂的生产发展做出很大贡献。

加工资的悲喜剧

中国工人阶级在担当国家使命上毫不含糊,但他们的经济收入在一个很长的时间里未能得到调整。“文化大革命”开始后,更是中断了调资工作。

1972年4月各单位按上级指示给低工资人员作适当调整,这类人员较少,影响不大。此后一直未动,到粉碎“四人帮”一年后的1977年11月,终于传来调整工资的消息,但上面定了比例,只有百分之四十的人能加。这可给工厂出了难题,将近两千职工,手心手背都是肉,加给谁好?别小看加一级工资才6元钱,那时的物价低,四川这里的猪肉、食用油、白糖、鸡蛋都是6毛8分一斤,米才1毛2分左右一斤;锦江厂食堂的荤菜如大排、大肉、狮子头、炒猪肝都是2毛钱一份。

而且当时从上海支内的小青年都到了结婚生子的阶段,这六元钱的用途可大呐!尤其是沿海来的三线人,背井离乡,意外支出更多。比如上海家里一有情况就得往回赶,一个来回的路费等于两个月的工资没了,还不算人情世故方面的开销。如果探亲假用完只好请事假,事假要扣工资,所以有句话说三线人的收入有很大一部分“铺了铁路”,这是千真万确!

有好几位上海同志甚至连父母辞世都未回去奔丧。我曾做了一个统计,我爱人从1975年到1996年,21年间回上海14次,平均一年半回去一次,其中生孩子得了肝炎请了将近一年事假。那日子过得紧巴程度只有自己知道。

一听说要加工资,大家谁也不相让。有的车间没法子,按比例把名额下放到工段,工段只好采用投票决定谁加。某日,段里开会投票,一边唱票一边在黑板上画“正”字。某兄是无锡来的,已有两个孩子,盼了多少年才有这一回加工资,他工作表现还好,对自己也抱一定希望。谁知唱票已过半数,他的得票数始终忽进忽出,气氛紧张到极点。突然,他脸色发白,呼吸急促,一下子瘫倒在地。那边唱票还未完,这边赶紧把他抬到职工医院抢救。经医生紧急处理,他苏醒过来,是过于紧张引起的心脏异常,暂时没有生命危险。唱票结果,他滑出名单之外。厂领导考虑再三,从别处挤出一个名额给他,算是对他的特别关怀。

这次调资,把工厂搞得乌烟瘴气,各级领导也被弄得头昏脑涨。1978年底,上级又下达了百分之二的调资名额,这次有许多条条杠杠,对少数工作表现特别好的同志加了一级工资。这以后,一直到改革开放,扩大企业自主权,由企业根据工厂效益好坏来确定调资方式,与以前相比,各级领导的压力小得多了,职工的受益面也大多了。

像打架一样的探亲

锦江厂设计规模为2000人,从上海、无锡来了780多人,加上其他渠道分配来的大、中专毕业生约100人,外来人员近千人。当时单身职工居多,一年可享受一次20天的探亲假(含路程假)。而探亲大多放在每年春节。故春节前那段日子,人走得比较集中,尤其是上海方向,人最多。由于工厂到成都火车站60多公里。交通非常不便,厂里也还没开通到成都的交通车,于是厂后勤部门提前登记,统一买票,届时厂里用解放牌卡车,浩浩荡荡地把大家送到成都火车站。那时候都是座票,根本买不起卧铺,因为我们一个月的工资才31块5毛,而成都到上海的硬座票要34块钱,比我们一个月的工资还多。成都到上海的182次车要开48小时,晚上8点开车,经常晚点。有一年后半夜才到上海,已没有公交车,外面又下着大雪,只好在火车站等到清晨坐头班车回家。

火车上大多数人自带干粮,解决吃饭问题。大家挤在一个车厢里,说说笑笑、嘻嘻哈哈,倒也觉得很热闹。人困了,有同事带了雨衣,就轮流穿在身上,钻在座位底下呼呼睡一觉,觉得也蛮高兴。

回上海带的行李不太多,买些花生、土豆、巴山豆(一种当地产的小赤豆)、中药材、风鸡(把鸡杀了,只去内脏,不拔毛,挂外面风干,到家后再处理)等。还有些同事,买活鸡藏在火车上带回去,火车是不允许带的, 就捂在纸板箱里放在座位下。后来发现这个鸡已经半死不活了,咋办呢,赶快杀了放血啊。

那么火车上就热闹起来了,有人去打开水,有人给它放血。尽管是冬天,车厢里也很闷热,就用绳子把鸡拴好,吊在窗子外边。有的同志一觉醒来发现鸡没啦,变成了飞鸡,飞掉了,那个心痛啊!也有人给鸡灌酒,让它也睡觉,免得叫唤被列车员发现。还有人带公鸡回家,鸡在车上打鸣的,往往吓出一身冷汗。

那时探亲,最头疼的是返程。上海到成都就这一班车,上海是支内大户,从陕西到四川沿途又有那么多三线厂,往往又集中在春节正月半后的一、二周。一是票难买,上海北京东路的火车票预售处每年这个时期都拥挤不堪。我从1972年到1975年每年都是去通宵排队买票。1975年结婚后就只能四年享受一次探亲假,还是一样排通宵。后来这条线路班次多了,但大量农民工的出现,让火车更挤了,哪怕买卧铺,也是那么紧张。而上了火车抢行李架那就像打架一样。

那时四川的物资供应很差,几乎什么东西都要从上海带,比如香烟、打火石、白糖、糖果、饼干、乐口福、麦乳精、肥皂、卷子面、烤麸干、萝卜干、咸肉、砂锅、煤饼炉,甚至女同志用的草纸,加上厂里同事托带的诸如“765”皮鞋、的确良衬衫、金兔牌羊毛衫等等,每次回厂至少七八个大包小包。

多的人二三十只包也不稀奇。送进站时家里倾巢出动, 先着一人拿着小包冲在前头,找到座位后朝行李架上一躺,抢好地方,不一会主力到了就把东西朝上摞。经常有为争行李架吵架甚至打起来的。往往放好行李,人已大汗淋漓,嗓子冒烟。一般出发前早已给厂里发了电报,都要关照“行李多,多人接”之类。

来接站的人有会动脑筋的提前到汽车队联系到成都提货的卡车,顺带把到站的人和行李带回厂。司机那里给包烟就解决了。

有些没路子或不愿麻烦别人的,往往在成都住一晚,第二天费许多周折,乘成都到白水河的长途汽车到关口下,再背着行李步行三四公里回厂。

有时回想起当年探亲那些事,真不知道那时是怎么挺过来的。

“村中城”的“上海味道”

三线建设,对国家而言只是一次决策,对个人而言则是拿出了他们整个的人生。因此,这些来自大城市的迁徙者,对这块将赖以生存的土地是认真对待的。

锦江厂职工加家属四千多人,民以食为天,吃饭是头等大事。由上柴支内的储有文原是政工干部,后调到行政科当主任。他和食堂人员一起为改善职工生活动足了脑筋。在他们的努力下,为锦江厂这个“村中城”带来了“上海味道”。多年后谈起往事,老储记忆犹新,如数家珍。

“八十年代初,厂里大批孩子出生,那时奶粉还是稀罕物。有职工提出食堂能否供应一些豆浆,让我们的孩子能补补营养。这事困难不小,一是黄豆原料不大好买,也要计划供应,职工买豆腐要凭豆腐票。二是食堂没有工具,也从来没人搞过。但职工生活无小事,食堂马上着手试做。他们用借来的手工小磨开始做豆浆,反应很好。随着需求量的增加,食堂买来了电动小钢磨,还从车间调来一位懂豆制品加工技术的师傅到食堂,专门做各式各样的豆制品供应给职工。结果他一个人忙不过来,又为他调来一个帮手。这样一来,豆浆、豆制品每天都能保证供应,极大丰富了职工们的饭桌。就连九一三厂、八五四厂的同志也到我厂购买豆制品,还有的职工买了带到彭县、成都等地。

有一次,负责后勤工作的副厂长陈正义,问食堂能否搞一些面包供应。在他的领导下,动力科的同志们制造出一台面包烘烤机及一批烤盘。食堂两位上海师傅学会了用土豆片发酵水来替代发酵粉,进行试制。当第一批面包烘烤出炉时,那面包是油光鲜亮,又柔又软,相当好吃,拿到窗口就被职工一抢而光,都称赞咱的面包比外面商店卖的还要好。

有了烘烤机,我们在中秋节来临时,又开始加工月饼。这也是两位上海师傅利用回沪探亲的机会,到食品厂去偷学来的技术,并在上海选购了花生仁、芝麻、瓜子仁、核桃仁等原料运回四川。车间工人师傅又做了加工月饼的模具,就这样开始了月饼加工。当时全厂按人头每位职工发10块月饼过中秋,连续十多年,年年如此。为了满足需要,还对外零售,附近厂矿的职工和农民兄弟都来争相购买。很多职工也购买一些带回家馈赠亲友。可以说,锦江厂做的月饼,真材实料,价廉物美,在当地很有名气。

春节将临,南方人有吃水磨年糕的习惯,四川没有卖的,要吃只有从上海带回四川。供应科的同志自告奋勇在回宁波探亲时帮忙买来一台年糕加工机。每逢做年糕时,全科人员齐上阵,食堂两班人马合并突击,一条条又软又香的年糕很快生产出来。不但满足了本厂职工的需要,西南电工厂、德阳的东方电工机械厂也特地赶来我厂购买年糕,大家终于在内地四川吃到了南方的特色食品——年糕。

随风飘散的日子

随着时光的推移,青年们纷纷结婚、生子。 为了省钱,他们自己做家具、衣服、鞋、腌菜,自己理发,精打细算地过日子。他们赶场时拿粮票跟老乡换鸡蛋、菜油。许多人开垦自留地种菜、养鸡。

上海人的服饰、皮鞋、老虎脚家具,特别是上海的自行车、手表、缝纫机在一段时间内成了人们生活向往的目标。锦江人早已不分地域籍贯,他们在共同努力把这里营造成一个充满乐趣的新家园。

20世纪90年代初,随着改革开放的深入,内地与沿海地区的差距越来越大,工厂出现“一江春水向东流”的局面,人心浮动,调离成风。潮起潮落,雄风不再,企业的运营遭受国家政策调整的冲击,锦江人就像中国古代神话中的夸父,倒在了追日的路上。

最后留在锦江厂的仅十多人。加上一些退休人员未能返回原籍的约有100多人。