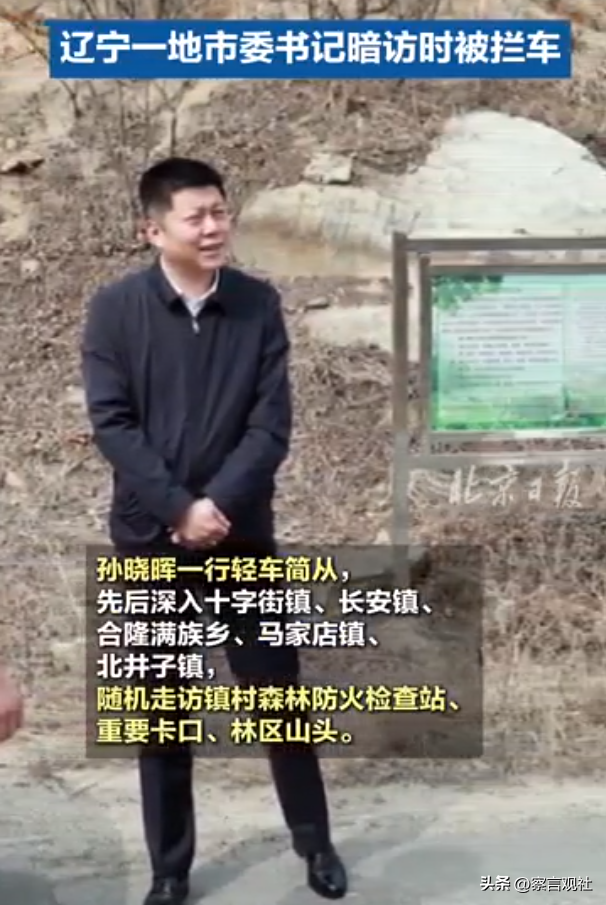

清明假期首日,辽宁东港市委书记孙晓晖的一次暗访引发全网 “灵魂拷问”:检查人员拦下他的车,他 “十分高兴”,但网友却质疑:“谁信暗访没提前通知?” 这场看似正能量的新闻,为何演变成全民 “找破绽” 的侦探游戏?

一、暗访被拦:“剧本杀” 还是真硬核?

一、暗访被拦:“剧本杀” 还是真硬核?视频中,孙晓晖的车辆被乡镇工作人员拦下,检查后备箱是否携带火种。他下车时笑容满面,连夸 “做得好”。这本是基层防疫防火 “硬核操作” 的典范,但评论区却画风突变:

“这检查人员眼神真好,市委书记都认得出!”

“建议查查监控,看看领导车来前半小时有没有清场。”

“防火检查是真,但暗访可能是‘明访’—— 提前打招呼,只查领导要看的地方。”

公众的质疑并非空穴来风。近年来,多地 “暗访变明察” 的案例屡见不鲜:某县领导暗访扶贫,村支书提前列队欢迎;某市创卫检查,商贩被通知 “领导来前暂停营业”。这些操作让 “四不两直”(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待,直奔基层、直插现场)的工作方法逐渐失去公信力。

二、信任危机背后的 “狼来了” 效应

二、信任危机背后的 “狼来了” 效应政治学教授李连江指出,公众对暗访真实性的怀疑,本质是对形式主义的集体逆反。当 “暗访” 变成 “表演课”,当 “突击检查” 沦为 “作秀工具”,公众的信任就像被戳破的气球 —— 修补再多次,也难恢复原状。

东港事件中,质疑声主要集中在三点:

检查人员的 “火眼金睛”:普通乡镇干部能否仅凭肉眼识别市委书记的座驾?

时间节点的巧合性:为何领导暗访当天,检查人员格外 “严格”?

镜头语言的可疑性:视频中孙晓晖下车时的 “惊喜表情”,是否过于自然?

这些质疑看似吹毛求疵,实则反映了更深层的社会心理:公众对官员 “人设崩塌” 的零容忍。从 “严书记女儿事件” 到 “戴名表的水氢车市长”,官员形象稍有瑕疵,就可能引发舆论海啸。

三、重建信任,需要 “真硬核” 操作

三、重建信任,需要 “真硬核” 操作面对质疑,东港官方至今未回应 “暗访是否提前通知”。但舆论场需要的不是 “完美无瑕的剧本”,而是制度化的解决方案:

引入第三方监督:由纪委监委或媒体随机跟拍暗访过程,全程直播。

建立匿名举报机制:允许基层干部对 “提前打招呼” 行为进行匿名举报。

公开历史数据对比:用往年同期检查记录证明此次行动的 “异常严格”。

事实上,一些地方已经在探索 “真暗访” 模式。比如浙江某县推行 “扫码查岗”,领导干部随机扫码进入监控系统,实时查看基层工作状态;江苏某市将暗访结果与干部考核直接挂钩,连续三次 “作秀” 的单位负责人就地免职。

四、防火检查与政治信任的双重命题

四、防火检查与政治信任的双重命题东港事件恰发生在清明防火关键期。森林防火需要 “硬核操作”,政治信任更需要 “硬核改革”。当检查人员拦下领导车时,他们拦下的不仅是违规火种,更是公众对形式主义的最后一丝容忍。

正如网友所言:“我们不怕暗访被曝光,就怕暗访成摆设。如果这次检查是真的,不妨公开监控录像,让公众看看基层干部的日常工作状态。”

东港市委书记的 “高兴”,本应成为基层治理的正面教材。但在信任危机的放大镜下,任何细节都可能被解构。这提醒我们:重建公信力,不能靠 “演得真”,而要靠 “做得实”。当防火检查的 “硬核” 成为常态,当暗访不再需要 “剧本”,公众自然会为 “被拦车” 的官员点赞。

#暗访被拦车##信任危机# #形式主义# #基层治理#