【张勋高调复辟】

1917年,张勋率领5000名留着辫子的士兵,以调解黎元洪与段祺瑞之间的冲突为名,大摇大摆地进入北京。随后,他迅速向各地的清朝遗老发出电报,召集他们齐聚京城,共同谋划恢复清朝统治的计划。

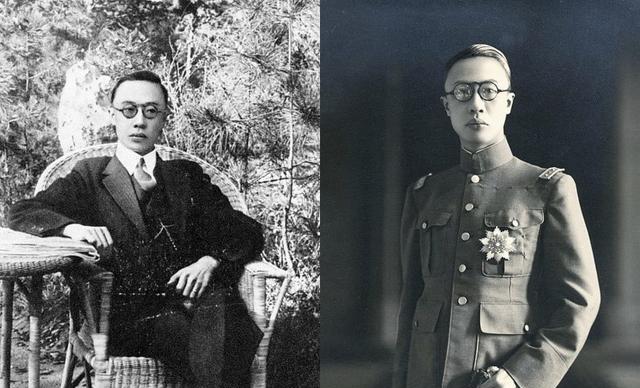

1917年6月30日,张勋召集了一批支持者举行了一次重要的会议。就在次日,他成功地驱逐了当时的总统黎元洪。随后,张勋让已经退位五年的溥仪重新穿上了皇帝的服饰,精心装扮后,将他重新安置在象征皇权的龙椅上。

溥仪即位时,群臣纷纷下跪,高呼万岁。从那时起,人们将这一年定为宣统九年。

溥仪复位后,张勋立即下令全国百姓悬挂龙旗以示效忠。他自封为内阁议政大臣兼直隶总督,同时接管了李鸿章长期掌控的北洋大臣职位,全面掌握了军政大权。这一系列举动充分显示了张勋在复辟事件中的核心地位及其对权力的野心。

张勋在确立自身地位后,任命康有为担任弼德院副院长的职位。弼德院这一机构起源于1911年,当时清朝为了组建皇族内阁,在北京同步设立了这一机构。

这个组织的职能类似于内阁,拥有极高的决策权,地位可与宰相媲美。由于其重要性,普通人很难被任命为该机构的负责人。

该院的历任院长,如陆润庠、荣庆、奕劻等人,均为清朝长期任职的重要官员或皇室成员。

康有为虽然从未在清朝政府中担任过正式官职,仅因与光绪帝关系密切而成为保皇派代表人物,他能获得如此地位确实令人意外。这种情形自然难以得到清朝遗老们的普遍认同,毕竟他缺乏实际的从政经验和官方背景。

康有为自信地认为自己资历深厚,完全有资格担任这一职务。面对这种情况,张勋只能向在溥仪之上更有影响力的皇室元老们寻求意见。

瑾太妃闻言,不屑地回应:“我们大清朝可没有不长胡子的宰相!”

康有为听闻此事,顿时心灰意冷,几乎要落泪。他匆忙离开皇宫,四处奔走,急切地寻找能够迅速促进头发生长的药剂。

康有为对长出胡须的渴望非常强烈。他刚买到生须药水,每隔半小时就涂抹一次,涂完马上跑去照镜子,急切地观察胡须是否开始生长。他反复检查,生怕错过任何细微的变化,表现出极度迫切的心情。

【从宰相到通缉犯】

孙中山刚发布《讨逆宣言》,段祺瑞就迅速组建军队对抗张勋。此时,张勋还没来得及实现蓄须的愿望,就不得不面对这场突如其来的战斗。双方军队很快交锋,局势紧张。

张勋的复辟行动以失败告终,他被迫躲进荷兰大使馆寻求庇护。由于缺乏支持者,溥仪再次失去了皇位。这场短暂的复辟闹剧,仅仅持续了12天便宣告结束。

康有为因被通缉,先是藏身上海,随后躲进深山避风头。直到五四运动兴起,他才悄悄离开山区,迁居青岛。

复辟失败后,康有为彻底淡出了政治舞台,不再参与任何政事。他的外貌也发生了明显变化,不再蓄须留发,显得更加随意。这段时期,康有为完全退出了权力中心,专注于个人生活,政治影响力逐渐消失。他的形象转变也反映了他对政治活动的彻底放弃,标志着他从政治舞台的完全退出。

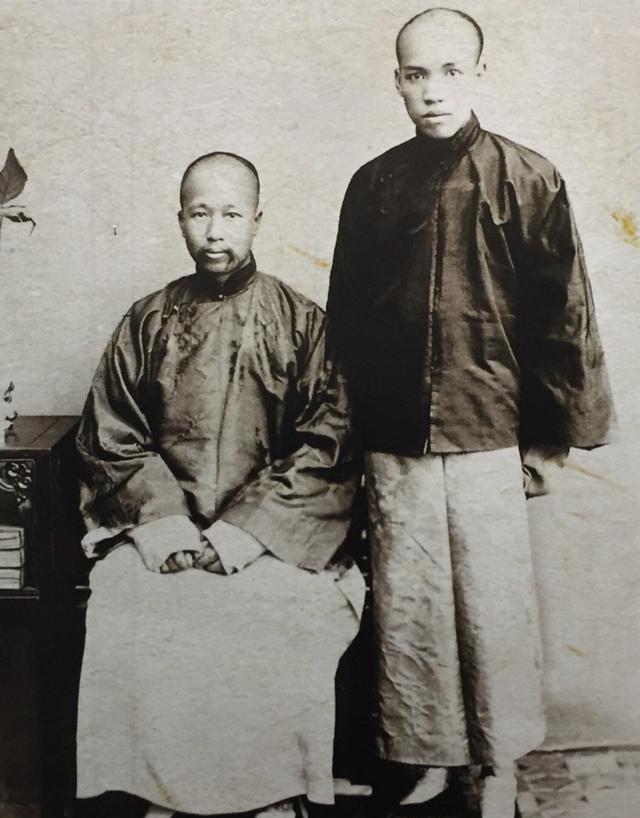

康有为在青年时期对典籍涉猎广泛,诸如《大学》《中庸》《楚辞》《汉书》等经典著作都有深入研读。他自幼在祖父的教导下,接受了系统的传统儒学教育。尽管他胸怀大志,但在科举考试上屡屡受挫,始终未能取得功名。

幸亏他没有效仿洪秀全,在科举失利后选择激进路线。相反,他通过接触西方文明,开始对传统教育体系产生质疑。这种渐进式的思想转变,使他避免了极端化的道路,转而以更开放的态度审视中西文化的差异。

1879年,康有为前往香港考察,这次经历让他大受震撼。回到内地后,他开始积极推广西方文化知识,并大力宣扬资本主义体制的优越性。这次香港之行成为康有为思想转变的重要契机,促使他投身于西学传播事业,为后续的维新变法奠定了思想基础。

这种想法正好和光绪皇帝"学习西方技术来对抗西方"的思路一致。虽然这人没考过科举,也没当过官,按照规矩光绪不能给他官职。不过光绪还是很重视他,采纳了他关于变法的提议。

戊戌变法遭遇挫折后,慈禧太后展开大规模搜捕行动。当时仅有谭嗣同等六位志士坚守京城,试图解救光绪帝。而康有为早已提前逃离,避开了这场政治风暴。

尽管身在日本,他始终心系清廷,在当地成立了保皇组织,坚决抵制国内革命浪潮,公开表示效忠于清朝统治。他利用海外平台,积极维护皇室利益,与革命派形成鲜明对立。这种政治立场贯穿了他的旅日生涯,成为其活动的主要方向。

康有为原本已经剪短了头发,胡子也剃干净了。但为了这次复辟行动,他特意重新蓄起了胡须。

然而,他的胡须长度实在有限,仅有六七寸左右,扎成辫子后显得十分怪异,引来了周围人的一阵讥讽。正因如此,当瑾太妃嘲笑他缺乏胡须时,他感到格外尴尬。

辛亥革命后,人们普遍剪掉了辫子,这一习俗已不复存在。康有为之所以被张勋邀请进京,完全是因为他在光绪皇帝时期就已声名显赫。如果不是因为康有为的声望,张勋根本不会考虑邀请他。

弼德院自成立以来一直形同虚设,张勋独揽了所有关键职位,安排康有为担任此职仅仅是利用他的声望来为自己造势,实际上并无实权。

清室复辟计划流产之后,那些曾信誓旦旦效忠清廷的保皇党人纷纷作鸟兽散,完全置溥仪及皇室于险境而不顾。他们的所谓忠心,在关键时刻显得如此虚伪可笑。这些人在局势不利时只顾自保,完全抛弃了他们口口声声要维护的君主,暴露出保皇派的真实面目。他们的行为与先前慷慨激昂的效忠誓言形成鲜明对比,充分说明所谓的"誓死效忠"不过是空洞的口号罢了。

他们深知一旦政权更迭,自己的地位将不复存在,唯有维持清朝皇帝的统治,才能确保自身的富贵生活。

溥仪成年后,一心想要重新坐上龙椅,这让康有为觉得机会来了。冯玉祥在北京搞政变,把溥仪赶出了紫禁城,康有为赶紧跑到天津去见溥仪,向他表忠心。

历史的发展不可逆转,溥仪耗费数十年光阴,最终只在东北地区成为了一名名义上的君主,实际并无实权。康有为同样未能实现重返朝廷辅佐清帝的愿望,因意外中毒而离世。