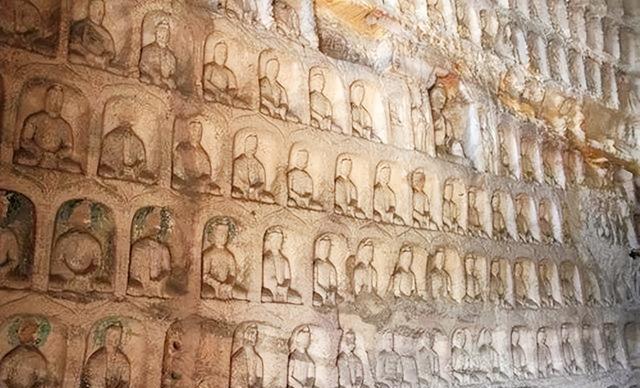

在我国众多宗教中,佛教一直保持着持久的影响力。位于辽宁省义县的一个不起眼的小村落附近,有一处规模宏大的石窟群,这就是辽宁省境内最大的石窟——万佛石窟。

万佛石窟建于1400多年前,不仅具有重要的学术研究意义,还隐藏着一个令人心碎的历史故事。这座石窟见证了古代文明的辉煌,同时也承载着一段不为人知的悲剧。其艺术价值和历史背景吸引着众多学者和游客前来探访,但背后的故事却让人深感惋惜。通过研究这些石刻,我们可以深入了解古代社会的文化、宗教和艺术成就,然而,那个悲伤的传说始终萦绕在人们心头,为这座历史遗迹增添了一层神秘色彩。

这处石窟群是地方官员为取悦北魏皇帝而修建的。万佛窟,顾名思义,必须容纳一万尊佛像,少一尊都算欺君。三年工期结束后,官员亲自带人前来核查。

然而,工匠们清点时发现少了一尊佛像,众人四处搜寻却始终无法查明原因。为了不连累同伴,一位年轻的工匠主动剃发假扮佛像。不料,他因意外事件被永久封印,最终化身为一尊真正的佛像。

【元景派工匠修建万佛石窟】

历代君主为巩固自身权力都会采取相应措施。朱元璋在建立明朝前曾一度在寺庙避难,登基后为报答昔日恩情,他下令修缮全国寺院,并大力弘扬佛教思想。

他通过这种方式巧妙地树立了知恩图报的正面形象,同时也让全国民众对佛教产生了极高的信仰和尊崇,从而有效地巩固了皇权的统治地位。

历史上,历代帝王无论个人信仰如何,普遍利用宗教作为巩固政权和收揽民心的手段。他们通过宗教来加强自身统治的合法性,稳定社会秩序。这种政治策略在不同朝代均有体现,成为维护皇权的重要方式。统治者借助宗教的力量,既安抚民众,又强化了自身的权威地位。这一现象贯穿中国封建社会的各个时期,反映了宗教与政治的紧密联系。

北魏宣武帝在位时,对佛教极为推崇。为了迎合皇帝的兴趣,各地官员纷纷进献与佛教相关的贡品。更有甚者,一些官员还鼓动当地民众参与佛教活动,修建寺庙,举行礼佛仪式,目的就是让这些行为传到皇帝的耳中,以博取皇帝的青睐。

当时在辽宁担任营州刺史的元景,看到身边的官员们纷纷在佛教事务上搞新花样,以此取悦宣武帝,心里很不痛快。于是,他当晚就写了一份奏折,表达了自己的不满。

他管辖的营州有个地方叫万佛村,这名字挺有意思。他脑子一转,就在给皇帝的报告中提议,想在万佛村挖个石窟,用来安放佛像。

元景声称,皇帝陛下以慈悲为怀,亲力亲为地信仰佛教,致力于改善民众的生活质量。作为皇帝的臣子,他深感责任重大,不愿在此事上落于人后。因此,他决定在村庄中兴建万佛石窟,以此表达对皇帝政策的支持和对佛教的虔诚。

这种做法有两个目的:首先,它帮助皇帝在民众中建立良好形象;其次,它让更多人了解佛教的深刻道理,从而提升个人修养。

宣武帝读完这份奏章后,心中满是欣喜。他本就对“万佛村”这个称呼有着特别的喜爱,此时若能在村里开凿万佛石窟,无疑是再好不过的安排了。正因如此,他对提出这一建议的元景也多了几分赏识。

担任国师的昙曜法师受宣武帝派遣前往营州处理事务。元景认为,只要顺利完成这次任务,必定能够获得升迁和封赏的机会。

他向国师承诺一定不会辜负皇帝的期望,随即下令在各地张贴公告,召集所有技艺高超的工匠参与万佛石窟的建设。他明确规定了三年工期,并警告说,如果到期未能完成一万尊佛像的雕刻,所有参与工匠都将因欺君之罪而受到严厉惩罚,甚至可能连累家人。

万佛石窟的建造初衷是供皇帝欣赏,考虑到宣武帝对其高度重视,他极有可能亲自前来参观。因此,在施工过程中必须确保工艺精良,绝不允许出现任何粗糙或马虎的现象。

如果对工艺细节要求极高,色彩搭配追求极致完美,三年的时间恐怕难以保证完工。即便工期延长,也可能无法达到预期效果。这种情况下,项目进度往往难以把控,最终成果与理想状态存在差距。

工匠们为了保命,日夜不停地赶工,连觉都不敢睡。他们雕的佛像活灵活现,元景来检查了好几回,愣是找不出毛病。想到完工后皇上给的奖赏,大家干得更起劲了。

【一万尊佛像验收时少一尊】

经过三年的不懈努力,工匠们轮班作业,不分昼夜地赶工,终于雕刻完成了一万尊佛像。项目的主要负责人迅速将这一成就报告给了元景。

元景欣喜若狂,迅速向上级汇报了此事。然而,就在朝廷派员前来核查的前夕,却意外地发生了重大失误。

在官方验收临近时,工匠们丝毫不敢怠慢,决定先自行检查一遍。不料这一查,竟发现原本应有一万尊佛像,现在却少了一尊。

工匠们反复搜寻,甚至翻遍了后山,依然找不到那尊遗失的佛像。面对这个难题,所有工匠都傻眼了。尽管他们中有些是技艺高超的雕刻大师,但无论如何也不可能在一夜之间变出一尊佛像来。

工匠们个个惶恐不安,急得团团转,有人甚至忍不住低声啜泣。在宣武帝这样虔诚的佛教徒统治下,他们犯下的错误绝非小事。欺君之罪可不是闹着玩的,更何况是在皇帝如此重视佛教的时期。如果宣武帝发现他们的疏忽,很可能会以不诚心为由,对他们严加惩处,甚至可能让所有人陪葬。这种可能性让他们心惊胆战,不知所措。

工人们无法接受自己三年来的辛勤付出,竟会因为一个小失误而付出生命的代价。就在此时,一位体型丰满、面容和善的年轻工匠挺身而出。

这个小工匠很受大家欢迎,常有人夸他面相和善,说他跟雕刻的佛像站一块儿都分不清谁是真佛。他还提议,可以让其他工匠在他身上糊满黄泥,等泥巴干了,他就跟佛像一模一样了。

宣武帝带领的监察队伍抵达万佛窟进行例行检查,他们并不逐一细致地核查每座佛像,而是先应付眼前的紧张局面。待官员们离开后,窟内工匠们便迅速着手增补缺失的佛像。

众人听完小工匠的话,立刻领会了他的意图,迅速行动起来,连夜将他改造成一尊佛像。其他工匠们心里七上八下,担心第二天检查时会被识破。

截至目前,除了小工匠提出的方案,其他人尚未想出有效保护众人的方法。因此,大家只能抱着一丝希望,等待皇帝的到来。

【小工匠被封印成了真正的佛像】

正如元景所料,宣武帝对万佛窟产生了浓厚兴趣,这主要源于“万佛村”这一引人注目的名称。在工程竣工之际,他迅速召集心腹,急不可耐地前往万佛村进行实地考察。

元景陪同宣武帝参观时,兴致勃勃地讲解每尊佛像的历史背景,并详细描述了自己在佛像建造过程中的贡献。然而,他并未察觉到其中一尊佛像已经缺失。

宣武帝对万佛窟赞不绝口,对元景的表现也给予极大认可。随后,他领着元景一行人离开,准备商议具体的赏赐事宜。

随着朝廷高官们陆续离去,工匠们终于放松下来。所有人的目光都集中在万佛窟上,没人注意到工匠队伍里少了一个人。

工人们清楚,沾满黄土的感觉很不舒服,所以当其他人离开后,他们马上开始搜寻那位年轻工人。

在运输过程中,佛像的排列顺序被打乱了,而那个由小工匠假扮的佛像并没有明显的标识。结果,他们怎么也找不到小工匠的那尊佛像了。

工匠们逐一检查了每个佛像,但始终无法辨别真伪。幸运的是,所有官员已随皇帝离去,工匠们便在万佛窟内高声呼喊小工匠的名字,期待他能回应。

小工匠被黄泥糊了一整天,早已筋疲力尽。尽管外面的工友们扯着嗓子喊他,他已经连回应的力气都没了。

工匠们虽然关心小工匠的安全,但没人敢向元景报告此事。他们无法逐一检查佛像,因为检查过程可能会损坏已经完成的雕刻作品,这种后果他们无法承担。

工匠们无奈之下只得撤离万佛窟,尽管宣武帝和元景给予了他们奖赏,但他们的心情并未因此变得愉悦。其中一名小工匠因意外事故永远留在了万佛窟,化身为众多佛像中的一尊。

【结语】

宣武帝表面上大力推崇佛教,声称自己对佛教有着深厚的信仰,但实际上,他对佛教文化在北魏的繁荣与否并不真正关心。他之所以积极推动佛教的传播和发展,主要是为了借助佛教的影响力来统一民众的思想,从而巩固自己的统治地位,加强皇权的集中。通过这种方式,他能够更有效地管理国家,确保政权的稳定。

然而,皇帝突发奇想下令建造佛窟,这一决定可能给百姓带来沉重的负担。为了完成这座宏伟的万佛窟,成千上万的工匠们日夜不停地工作了三年,付出了巨大的辛劳。与此同时,许多家庭也因此无法团聚,承受着分离的痛苦。这座精美的建筑背后,隐藏着无数人的牺牲和艰辛。

《魏书·李平传》里写到,魏晋那会儿,为了开凿石窟,老百姓被逼得没法活,很多人只能跑路逃命。当时每家每户的日子都过得特别惨,根本没法正常生活。

历代统治者往往借助宗教信仰来巩固对民众的思想控制,然而这种方式只能产生浅层效果。从历史经验来看,真正能让臣民衷心拥护、赢得后世赞誉的帝王之道,在于切实改善民生,为百姓创造安居乐业的环境。这种以民为本的治国理念,远比单纯的宗教手段更能获得长久的民心支持。

绝大多数佛像的建造其实耗费了大量人力物力,真正有价值的反而是那些默默无闻的普通工匠所塑造的作品。