广东湛江吴川市第三中学初一年级某班教室内,一台荒诞的"暴力剧"正在上演。

视频画面中,一名身高约160cm的男生蜷缩在教室最后一排,双手死死护着胸前的玻璃杯——那是母亲年前送的新年礼物。

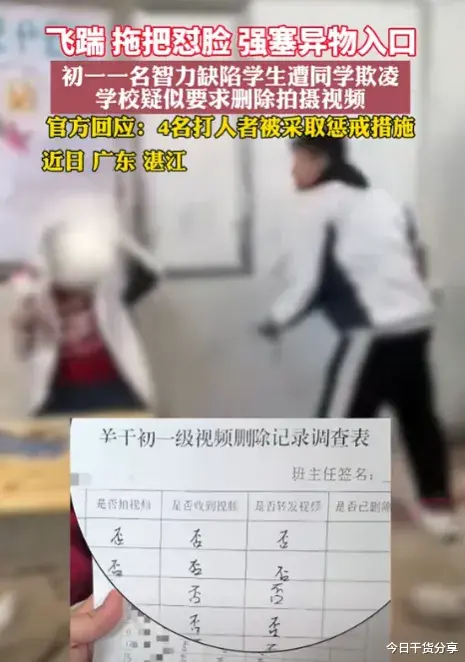

十几个同学围着他嬉笑打闹,有人飞踹他的膝盖,有人用拖把戳他的脸,甚至有人将他的书包扔出窗外。

最令人窒息的是旁观者的反应:三个男生蹲在课桌旁拍摄视频,五六个女生跟着尖叫大笑,后排的同学甚至站起身来围观。

整个过程中,没有任何人上前制止,连上课铃声响起都没能让这场闹剧停止。这段时长2分17秒的视频,在社交平台累计播放量突破5亿次。

01 被折叠的人生与破碎的防护网

受害者小陈(化名)今年15岁,因智力发育迟缓比同龄人晚两年入学。据其父亲透露,孩子从小就特别依赖那个印着卡通图案的保温杯,"这是他唯一能准确说出购买日期的物品"。

在同学眼中,这个总是沉默寡言的男孩,成了肆意取笑的对象。

涉事班级的特殊性更令人唏嘘:全班共有17名特殊教育需求学生,其中8名伴有不同程度的智力障碍。

小陈的座位安排在教室最后一排角落,这个本该是"安全区域"的位置,却成了施暴者最佳的表演舞台。

02 沉默的螺旋:谁在纵容暴力狂欢

事件中最具讽刺意味的是,施暴者竟是班主任多次表扬的"模范学生"。有家长向媒体透露,带头打人的小张去年被评为"市级三好学生",其父亲是学校后勤部门的员工。

当记者试图采访时,这位父亲反问:"你们没看见视频里他也伸手了?"

更令人齿冷的是围观者的"演技":有女生在拍摄时故意调整角度,将小陈的狼狈模样尽收镜头;几个男生不断模仿施暴者的动作,配以夸张的肢体语言。这种经过编排的"戏码",显然不是临时起意。

03 制度挂在墙上,责任悬在半空

教育部《关于开展校园欺凌专项治理的通知》下发已满三年,但吴川三中的防暴措施仍停留在纸面。

该校《学生守则》第14条明确规定"禁止任何形式的体罚与侮辱",但教室内至今未安装监控设备,所谓的"心理辅导室"实为杂物间。

湛江市教育局在事件发酵后给出的回应堪称模板化:"已对涉事学生进行批评教育,正在进一步调查。"这种"高高举起轻轻放下"的处理方式,让人不禁想起去年某地教师性侵案的处理结果——施暴者仅被调离岗位。

04 比暴力更可怕的精神凌迟

最令人痛心的是受害者家属的平静陈述:"孩子说他以为是在玩游戏。"这种认知偏差暴露出特殊教育体系的深层危机——当学校把智力障碍学生当作"特殊群体"隔离管理,反而给了施暴者可乘之机。

心理学专家指出,长期生活在暴力环境中的儿童,会出现"习得性无助"症状。就像小陈始终紧握着那个杯子,他用这种方式对抗现实世界的不确定性,却不知道真正的庇护所本该是教室墙壁后的教育者。

05 写在最后

当吴川三中的下课铃声再次响起,那个破碎的保温杯依然躺在某个角落。我们不禁要问:当特殊教育沦为形式主义的遮羞布,当反欺凌规定变成墙上装饰画,那些在暴力中畸变的灵魂,到底该向谁讨回公道?

那些把特殊儿童当取乐工具的"小霸王"们,你们可知自己在践踏的不是某个人的尊严,而是整个文明社会的底线?

当老师选择对暴力视而不见,当家长用"他还是孩子"为施暴开脱,当法律沦为某些人的擦边球,我们是否正在亲手培育新时代的"法西斯幼崽"?

这个用手机拍摄暴力的时代,每个人都是潜在的施暴者或帮凶。如果今天我们容忍教室里的暴力狂欢,明天就可能出现街头上的"无差别攻击"。记住:没有哪个孩子的童年,应该被浸泡在暴力的污水里!