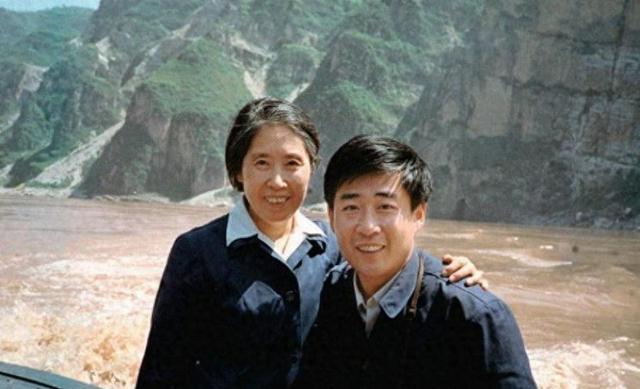

1979年6月,王光美带着儿子刘源乘船游览长江三峡,留下了这张珍贵的合影。照片中,年近六旬的王光美虽已满头银丝,但依然神采奕奕。母子俩身着朴素的蓝灰色服装,脸上洋溢着温暖的笑容。尽管历经沧桑,这位不凡女性身上依然散发着独特的魅力。

摄影师捕捉到珍贵瞬间时,王光美正轻轻把手放在儿子刘源肩头。这张温馨的母子合照背后有个心酸故事——他们母子俩已经十多年没能团聚,更别说结伴出游了。

1978年11月22日,被囚禁在秦城监狱长达12年的王光美重获自由。得知自己被释放时,她激动得流下眼泪。出狱后,有关部门安排她暂住在中组部招待所翠明庄,由工作人员李红照料她的日常生活。

李红后来回忆道:"王光美当时留着长长的白发,已经垂到肩膀以下。虽然穿着囚服,但整个人依然很有精神。我帮她剪头发时,她一直向我道谢。没多久,她的四个孩子来了,一见面就抱头痛哭。那个场景让我也忍不住掉眼泪。之后我还给亭亭修剪了头发。"

刘源是四个子女里最伤心的那个。王光美自己也说特别想念孩子们,她后来对记者表示:

(在监狱里)她最牵挂的是还没长大的孩子,小小年纪就吃了不少苦;更怕他们年轻气盛,一时糊涂做错事。每次孩子来探监,她总要反复交代:必须牢记父亲的话,要做正直的人。无论发生什么,都不能背叛党和国家,更不能让父亲失望。

王光美重获自由时,儿子刘源正在北京师范学院历史系上一年级。当时刘源已经27岁了,这个年纪才上大学确实比较少见。这要追溯到1969年春节前,当时他响应毛主席"知识青年到农村去"的号召,离开北京去插队落户。

刘源主动申请参加时并没有太多想法。他事后表示:"那时候我既不盲目跟风,也不害怕去艰苦的地方。周围发生什么我都不在乎,反而觉得去偏远农村能避开城市的吵闹和压力。"

按照上级安排,刘源和其他26名年轻人被分配到山西山阴县白坊村插队,开始了7年的知青生活。从小在城市长大的刘源,这是头一回来到农村。他很快调整心态,把这次下乡当作锻炼自己的好机会。

刘源白天辛勤工作,晚上一有空就埋头学习到很晚,为了找书读他费了不少心思。他发现乡亲们生病常常得不到及时治疗,就自己钻研针灸技术,平时还帮着村里人修房子。

日子久了,乡亲们发现刘源这小伙子特别上进。"他体格好,干活不惜力,遇到不懂的就问,啥活儿都抢着学。没多久就掌握了施肥、犁地、收割这些农活。夏天收麦子时,他光着膀子在地里忙活,皮肤晒得黝黑发亮。"

1975年秋天,刘源在拉车时不慎跌入山沟,腰部受伤后引发了急性肾炎。当时农村医疗条件差,他的病情逐渐加重。经过慎重考虑,刘源决定给周总理写信求助。在周总理的关照下,他很快被接回北京治疗。

刘源准备走的时候,村民们死活不让他离开,硬要拉他去各家吃饭。临走那天,全村人都来送他,那些受过他照顾的老人哭得不行,刘源自己也忍不住掉眼泪。

刘源肾炎痊愈后留在北京,被分配到起重机厂做铆工。工友们对他特别好,像对待自家兄弟一样手把手教他技术。刘源干活特别拼,骨子里有股不服输的劲儿,再苦再累也一定要把活干完。

会议期间,武汉大学副教授查全性发表意见,直言现行招生方式存在问题,学生素质无法保证,建议马上重启高考制度。邓小平对此提议表示赞同,随即询问身旁的教育部长刘西尧:现在开始准备,今年能赶上恢复高考吗?

刘西尧提出延迟半年招生时间足够,邓小平听后立即表态:"既然今年还赶得上,马上调整方案,收回之前的招生文件,综合会上讨论意见重新拟定。今年必须改革,不能再拖!"

1977年10月12日,国家决定重新开放高考制度。不到十天,这一重大消息就登上了全国媒体。得知消息后,刘源立刻报名参加考试,却因年龄超过规定标准而被拒绝。

这个借口根本说不通,刘源实在忍不住,直接给邓小平写了封信,说出自己想考大学的愿望。邓小平马上批复:同意他参加考试。收到消息时,刘源激动得哭了,那年冬天他终于如愿走进了考场。

1978年春天,27岁的刘源拿到了北京师范学院历史系的入学通知,故事就从这张照片开始。四年后,他以出色表现完成学业。其实在读大学期间,刘源就确定了未来方向:像父亲一样到农村去磨练自己。

致敬

没有崇高的革命胸怀,是坚持不下去的![作揖]

优秀

这应该是母子一生最最幸福的时光!