1971年12月26日,在日坛医院的病房中,陈毅元帅与刚返京的儿子陈小鲁拍下了一张合影。49岁的妻子张茜站在一旁,面容疲惫。画面里,卧病在床的陈毅神情痛苦,这位父亲已经许久未能见到自己的儿子了。

这是陈毅与张茜生前最后一次公开同框的影像,拍照后不到两周,陈毅便永远离开了人世。对陈小鲁而言,眼睁睁看着病重的父亲却无能为力,成了他人生中最痛苦绝望的经历。1966年特殊时期来临之际,当时在北京八中求学的陈小鲁被迫中止了学业。

听到老师说不用上课了,陈小鲁和同学们高兴得跳了起来,兴奋地把课本往天花板上扔。当时他完全没意识到这件事的严重性。多年后回想起来,已经60多岁的陈小鲁只能无奈地叹气,为自己年轻时的幼稚感到后悔。

在那个特殊年代,陈毅同志遭遇了不公正对待,他的儿子陈小鲁也被安排到北京718工厂参加劳动。后来工厂情况发生变化,陈毅在北京的处境更加艰难。周恩来总理得知后非常关心,特意安排陈小鲁转往沈阳军区下属的一个部队农场继续劳动锻炼。

1968年4月14日晚上,周恩来总理在中南海西花厅召见了陈小鲁。总理直截了当地告诉他:"去农场劳动对你和你父亲都有利。在那边好好干,表现优秀就能参军。不然的话,恐怕要面临严肃处理。"

那天夜里,周恩来总理与陈小鲁促膝长谈,字里行间透着长辈的关怀。临别之际,总理重重地按着他的肩膀叮嘱:"记住,别向任何人透露你的去向,到了部队也别往家里寄信,这是铁的纪律。"

第二天,22岁的陈小鲁悄悄离开了北京。临行前,父亲陈毅反复告诫他,要做好再也回不了家、见不到父母的打算。从小在城市长大、备受父母疼爱的陈小鲁,突然要去部队参加劳动,这对他来说是个巨大的挑战。

陈毅被分配到的部队农场位置偏远,环境恶劣,连"条件艰苦"都不足以描述。那是个水稻种植基地,周围30里荒无人烟,饮用水碱性过高,味道苦涩难咽。但陈小鲁毫无怨言,和其他战士一起参加训练、干农活,甚至比老兵更能吃苦耐劳。

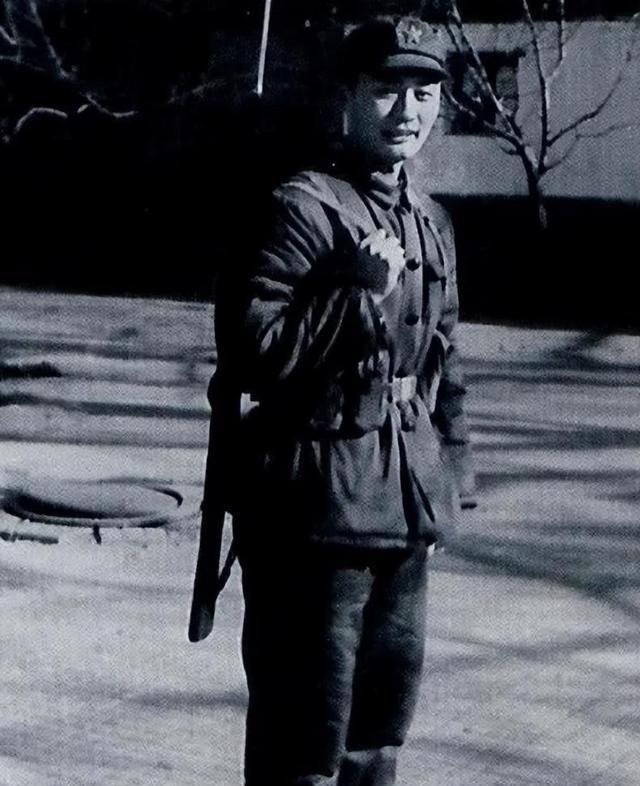

两年后,陈小鲁凭借优异表现获得了"五好战士"称号。但他仍是个编外人员,不仅拿不到补贴,连当初发的军装都穿破了。从北京出发时他带了100元,两年里只花了16元,基本都用来买牙膏肥皂这些日用品。

得知陈小鲁的处境后,团政治部负责人约他谈话。这次会面后,组织给他发放了新军装和200元补助金。虽然劳动很辛苦,但陈小鲁更牵挂父母,整整两年只能通过报纸零星得知他们的消息。

1970年2月,陈小鲁成功通过党组织审核,成为一名共产党员。仅过了三个月,他又顺利通过参军审核。当时他特别想和父母分享这两个喜讯。与此同时,远在北京的陈毅与妻子张茜也日夜牵挂着自己的孩子。同年年底,陈毅被查出患有直肠癌。做完手术后,这位父亲对儿子的思念之情愈发深切。

1971年春天,抱病参会的陈毅偶遇沈阳军区司令陈锡联。陈毅主动握住对方的手说:"陈司令,我家老三还在你那儿当兵呢......"陈锡联马上会意,当即表示:"您儿子在部队表现优秀,我这就安排他调回来。"

时隔一个月,陈小鲁重返北京。见到被病痛摧残得面容枯槁的父亲,他顿时泪如雨下。在京期间,周恩来总理再次邀请他到西花厅做客。总理发现陈小鲁虽然晒黑了,但体格明显健壮了许多,不禁露出欣慰的笑容。

陈小鲁回忆,周总理当时和他谈了很多,有段话让他特别难忘。总理提到他在农场表现优秀,连家书都没空写。周总理说:"部队领导对你评价很高,专门打报告请示让你正式参军、入党并提干。我告诉他们,只要符合条件,不管是谁都应该批准。"

没过多久,陈小鲁再次离开家返回军营。后来他得知父亲病情加重的消息,这才有了文章开头提到的那张合影。当时陈毅叮嘱儿子:"回部队后专心工作,别总惦记我。我很快就能康复,不仅能走路,还能继续工作。"

陈小鲁这次来北京时间不长,探望完父亲就坐火车去了沈阳。1972年1月4日他再次返京,去医院看父亲时,陈毅已经病危。

1972年1月6日,张茜守在病床前不断呼唤,终于让昏迷中的陈毅睁开了眼睛。他望着儿子嘴唇颤抖,却没能说出一句话。这位71岁的开国元勋就此离世。四天后举行的追悼会上,毛主席臂戴黑纱、眼含泪水,向陈毅的遗像深深鞠了三个躬。