高考可以说是我们人生中最重要的考试,是我们改变人生的转折点。十几年寒窗苦读为的就是考入理想大学,毕业之后或是继续深造,或是找一份心仪的工作。

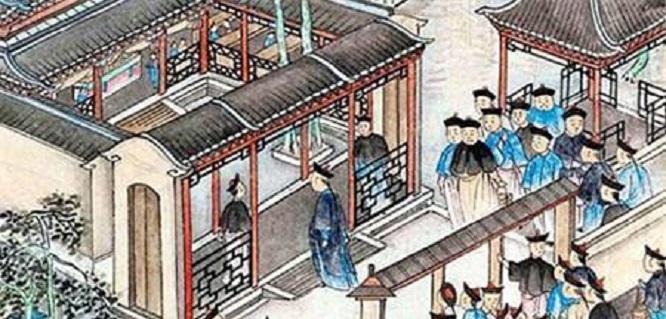

在古代科举如同我们现在的高考一样,是一个改变自身命运的机会。不同的是古代的科举每三年一次,古代科举的目的是为了朝廷选取官员,所以无论对于朝廷还是对于百姓而言,科举绝对是一件头等大事。

这种“人生大事”,日期一般都是固定的或者是提前订好的,不会随意更改。但是我们今年的高考却因为疫情推迟了一个月。其实历史上科考比现在高考还要重要,却也曾因为天灾人祸等原因有过推迟的情况。

一、天灾人祸自然灾害

在科技不发达的古代,人们对于神有着发自内心的敬畏之情,不论是皇帝还是百姓,每到逢年过节,祭祀就是一件大事。人们大都将解释不了的现象归结为神灵,对于出现的一些自然灾害,也将其原因认为是神仙发怒。

如果一个皇帝在位时偶尔出现自然灾害,那还可以理解,百姓也不会说什么。如果频繁发生自然灾害,即使百姓不说什么,皇帝和大臣们也会通过祭天等行为祈求风调雨顺。要是科举赶上了一些天灾或异象,那对不起科举只能推迟或取消了,毕竟连皇帝登基都要祭天,如今天降惩罚,哪还有精力去举行科举呢。

古代最令皇帝恐慌的现象自然就是日食了,历代帝王都将自己比喻成太阳,因为太阳在最高处象征着最尊贵的地位,而且光和热,对于人们日常生活是不可或缺的。所以一旦太阳发生了变化,百姓就会认为是皇帝失德或是触犯了神灵,导致这场灾难的发生。而皇帝也会认为自己的命运堪忧,甚至会将国家气运与日食联系起来。

明洪武建文时期出现了日食现象,所以科举直接就被推迟了,毕竟皇帝认为自己都要不行了,得赶快找到应对的方法才是最主要的,科举哪有皇帝重要。虽然日食没有对百姓生活造成什么影响,但对于人们心理上产生的恐惧才是最致命的,那么推迟科举也就可以理解了。

《全唐文》记载:"吏部礼部兵部今年选举,并缘秋末虫旱相因,恐致灾荒,权令停罢。"

相对于人们因为迷信而推迟的科举,赶上自然灾害而推迟的科举就显得可靠多了。唐太宗太和八年,在夏天和秋天交际之时,虫灾和旱灾同时而来,尚书省直接取消了第二年的春试和殿试。

不是因为皇帝无心举行科举,是从百姓实际角度出发,已经没有能力举行科举了。要知道古代科举可不像现在的高考那么方便,而能入围春试的人最低都是举人,举人在古代可是有做官资格的,相当于现在的副处级,在学历上相当于清华北大的博士生。

一个省的所有高学历副处级都要去进京赶考,即使只有一个人,那也是国家栋梁之材,万一走在半路上让人抢劫了或是发生意外怎么办?所以每年秋末由各地统一将举人们送往京城。

《全唐文》记载:“及敛藏之后,物力且任,念彼求名之人,必怀觖望之念,宁违我令,以慰其心,宜依常例却置。应缘所纳文状及铨试等期限,仍准今年格文递延一月。”

但因为虫灾和旱灾的影响,人力物力都捉襟见肘,就算是不推迟,对于举人来说进京都是一个巨大负担,所以朝廷提前半年发出了停考通知。好在唐太宗体恤学子,只将考试推迟了一个月。

人祸——战乱

除了天灾会导致科举推迟外,人祸也会导致科举取消或延期,毕竟考试需要消耗大量人力物力,只有在国家太平时期,统治者才有能力举行科举。如果世道不太平,皇帝和大臣每天都要耗费精力平定叛乱不说,各州府也抽不出人手来送举人进京赶考呀,所以一旦遇到起义之类的战乱,科举延期或取消是必然的。

历史上最出名的因起义推迟的科举,就是咸丰9年庞勋起义爆发时的科举。当时由农民组成的义军势如破竹,直接威胁到了国家的稳定。《新唐书·南诏传》中总结唐朝灭亡的教训,有一句评价:“唐亡于黄巢,而祸基于桂林。”这里的桂林指的是庞勋起义。

庞勋率领众人起义后一路招兵买马,到达徐州后队伍直接壮大到了10万多人,这股势力后来直接切断了江南命脉,控制了江淮地区,最后的起义军已经到达了20万人。这场起义最终造成了数10万人的死亡,财产损失更是无法计量。

赶上了庞勋的起义,再加上庞勋控制的江苏等几个大省,这种情况下举行科举明显是不明智的。即使皇帝不担心自己的江山,就说举人自己可能也不想科举吧。毕竟寒窗苦读十几年,好不容易中举可以为官,万一在赶考路上有什么闪失怎么办?

所以一旦发生大的战乱,科举推迟甚至取消是必然的。但这次科举推迟给举人们的热情造成了很大的影响,很多举人已经陆续赶到了京城,但因为科举推迟,只能失望的返回家中。

二、其他“奇葩”原因皇帝驾崩

除了天灾人祸这种不可抗的因素之外,历史上也出现过几次奇葩的科举推迟事件。科举的最后一关就是殿试,是由皇帝亲自主持,但殿试的录取率是100%,只要通过会试到达殿试,就都会有名次。

殿试的名次分为三甲,一甲三人就是我们所说的状元、榜眼和探花,二甲和三甲人数没有特别要求。但如果因为皇帝的个人原因无法主持殿试,那有可能科举就会被延期,比如皇帝不在宫内,又比如皇帝驾崩了。但这种情况非常罕见,殿试三年才有一次,怎么这么巧,皇帝赶在那么几天驾崩或不在宫内。但偏偏正德这位奇葩皇帝就赶上了这个小概率事件。

这位明朝的正德皇帝从14岁就走上了人生的巅峰,继承了家族产业,当上了皇帝,所以幼年时的正德皇帝只喜欢“玩”。什么狮子、老虎、飞鹰、走兽,各种珍稀动物,全部都弄到了皇帝身边,对于皇帝来说这些动物就两个字“盘它”。但动物盘多了也有腻歪的时候,这时候皇帝又萌生了一个想法:“御驾亲征”。

在我看来这种行为就是皇帝当的太轻松了,没有兄弟之间的勾心斗角,再加上皇宫里待腻了,所以想要出门去玩儿。先是与蒙古军打了一仗,后来江西宁王朱宸濠造反,举兵十几万。这可高兴坏了正德皇帝,率大军从京城出发,谁知在半路上宁王就被王阳明给逮住了,但皇帝可并不满意,非要放了宁王再抓一次。

正德十五年,京城内的会试已经举行完毕,但因为皇帝不在,所以殿试只能推迟。好不容易皇帝要回来了,但却因为皇帝突然驾崩,殿试就被继续延期了。

如果是其他朝代皇帝驾崩后,太子继位继续科举就好了,但偏偏正德皇帝没有留下子嗣,所以大臣们都在寻找继承人。按照古人国不可一日无君的说法,国家都陷入混乱了,科举什么的就更提不上日程了。结果这届举人直接等到嘉靖时期才完成了殿试。

这可以说这是历史上最令人期待的殿试了,毕竟只要入围殿试,以后光宗耀祖,走上人生巅峰是妥妥的了。但因为正德皇帝的贪玩,举子们也就只能耐心等待了。

内定人物参加不了

除了皇帝这个关键人物外,历史上也有一些因为内定人士生病而推迟的科举,这个内定人物就是苏辙。当时的一门三苏可谓是一段佳话传奇呀,而苏辙最后也官至宰相。

但苏轼和苏辙的科举之路可不是一帆风顺,在古代父母双亲去世要守孝三年,而苏辙兄弟俩都赶上了,也就是说在科举上一耽搁就是六年。在最后的考试快要来临之时,苏辙还生病了,好在韩琦给宋仁宗提了个建议,将时间向后延期。

《宋史》记载:“今岁召制科,诸士为苏轼、苏辙最有声望,今闻苏辙偶病,未可试。如此人兄弟中一人不得就试,甚非众望,欲展限以俟。”

也就是说如果苏辙和苏轼不同时参加科举,举人们都觉得没有意思。

这么奇葩的理由宋仁宗还同意了,最后这兄弟二人果然拔得头筹。宋仁宗还欣喜的说这二人是宰相之才。看似一个荒诞的延期理由宋仁宗竟然会同意,难道真的是因为苏家兄弟有才华吗?

我认为不全是,要知道古代科举,可是一件特别劳民伤财的大事,牵扯到天下学子的命运,也关系到国家的未来,怎么可能因为一个人就改变了呢?我看或许是宋仁宗早就有将科举推迟一个月的想法。

当时的科举制在八月举行,正是天热的时候,考生的吃喝拉撒都在考场,无论对于谁来说,这都是一场苦不堪言的事情。宋仁宗或许早就有思量,再加上韩琦的建议,所以就顺势将考试延期了一个月。而从这之后,宋朝的科举时间就改到了九月份,在时间上就显得更加合理了。

总结古代的科举制,对朝廷来说是为了选拔国家栋梁之材,对百姓来说是为了改变自己的出身,让子孙后代有出人头地的机会。虽然曾经因为天灾人祸等原因推迟过,但国家还是特别重视科举这件事情的,若不是因为不可抗拒的因素,科举大都会如期举行。

就如同我们今年的高考,虽然也被推迟了一个月,但不同于古代科举推迟的原因,这次的推迟,是为了保证学生的安全,也为了让学生补上延迟开课落下的知识。这一举动在我看来更加反映了国家的富强,也更加让我感叹现在生活的幸福。