早在隋唐五代时期,我国的经济重心就开始向南迁移,直至唐朝中晚期这种现象日益明显。我国古代经济重心的迁移,不仅反映了南北地区在经济文化上的差异,也体现着国家经济格局的变化。

一、唐朝国家战乱使得北方经济下滑、百姓生活水平下降,当时南方人少地博且气候、环境条件优越致使国家经济重心南移(一)国家战乱使得北方经济下滑

自古以来,只要提起唐朝,大家必定会想到“盛唐”一词。唐朝的“盛”,“盛”在经济繁荣、政治稳定,百姓安居乐业。隋唐时期,当时的统治者基本平定了周边所有的战乱,使得当时唐朝的经济和文化都处于世界领先水平。

但是,也不能够说唐朝的发展是一帆风顺的。天宝年间,就爆发了中国历史上著名的动乱——“安史之乱”。在《旧唐书》中曾有记载:

“宫室焚烧,十不存一,百曹荒废,曾无尺椽。中间畿内,不满千户,井邑楱荆,豺狼所号。”

根据材料的描述,可以看出当时叛军大肆焚烧宫苑、住宅,百姓不是弃地奔逃就是被赶尽杀绝的现象。可见这场战乱的破坏力是何其之大。

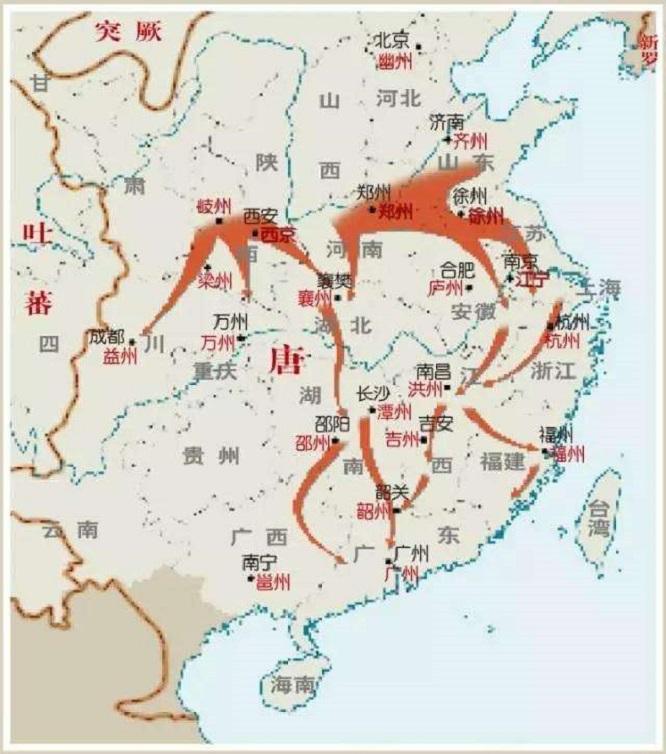

安史之乱

当然,造成安史之乱的原因是来自多方面的,是各种矛盾交织在一起所产生的集中反应。安史之乱的爆发无疑打破了唐朝表面的繁荣,将矛盾搬到台面上来,极大程度上撼动了统治者的集权统治。当时政治上的动荡,必然打破了已有的经济格局。因为当时北方经济动荡不堪,所以唐朝的经济重心开始逐渐向南方发展。

(二)南方相对于北方社会环境较为安定

由于战乱,黄河流域人口急剧下降,经济的发展也停滞不前。反观当时的南方,地大物博且人口较少,迫使着北方人口争相向南方迁移。再加上当时一些百姓被叛军驱逐,没有办法只好逃到南方。

唐朝“安史之乱”前南北人口比

大量的人口注入南方,使得南方地区的劳动力激增,而且扩大了人口在地域上的分布。人们不仅仅只向江北、淮南地区迁移,更多的是向长江中下游甚至更南边迁移。自此之后,南方经济水平快速发展,逐渐成为人口密集地区。

(三)南方地形、气候且水系条件优越

唐朝时期,南方主要包括长江流域以及其它支流流域。南方地区,多属于亚热带季风气候,气候宜人且适合种植农作物,降水量丰富,水系十分发达。一些北方百姓看到了南方优越的自然条件,进而南迁并且引入了先进的种植技术和灌溉技术,带动了自身经济的发展。

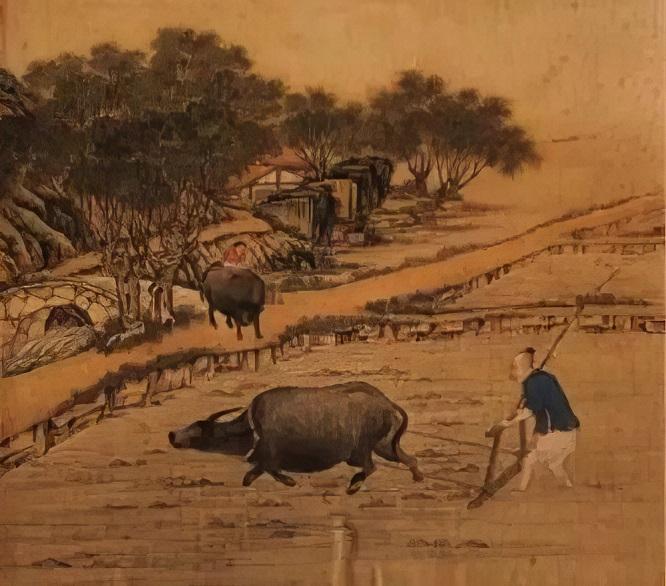

四季——农耕图

人们在看到最先迁移南方的人得到唾手可得的利益后,不约而同地都向南方发展。人们早先在南方都争相发展种植业,想在确保自身温饱的同时能够有一定的收入来源。

种植业的发展,必定会增加粮食产量从而促进灌溉业的发展。由于这些种植技术以及灌溉技术的发展,使得南方可以耕种的土地以及粮食产量大幅度增加,且在此基础上更进一步向南边和西边拓展。至此,南方已经成为唐朝农业生产的中心。

二、唐朝时期经济重心南移使得南方人口激增、提高了当地土地的利用率等表现,直接推动了南方经济的发展我国古代的经济结构主要以小农经济为主,从而说明了农业是推动经济发展的根本之所在。唐朝中后期,国家经济重心南移的表现,主要的是凸显农业方面。不仅促进了南方农业的发展、提高了南方土地的利用率同时还新兴种植了新的经济作物。这一系列在农业上的发展,直接提高了当地百姓的生活水平以及促进了南方地区经济的发展。

(一)经济重心南移大幅度增加了南方人口

唐朝后期,经济重心南移的表现首先体现在南方人口大幅度增长上面。在我国古代,人口的多少直接决定了农业的发展与否亦或是说能够决定经济是否繁荣。不同朝代人口数量以及分布区域直接反应了不同时期的不同地域内农业的发展状况。

“安史之乱”人口南迁

贞观年间,唐朝当时的人口约有1300万之多,到了天宝十三年,人口快速增长到5300万左右,当时南北地区的人口比重约为4:6。安史之乱爆发之前,唐朝人口增长最快的是北方的河南地区,其次是河北地区。根据当时人口比例显示,北方地区人口远超于南方地区。但是经历了8年的安史之乱,南北地区人口比重早就不似之前。北方人口逐渐向南迁移,在增加南方人口的同时致使南北地区人口分布达到一种较为均衡的状态。

(二)提高了南方土地利用率

南方人口数量的增长必定会带动当地农业的发展,从而提高了南方土地的利用率。起初,南方的农作物都都是一年一熟或是一年两熟。直到北方人口南移,南方地区农作物逐渐从复种过渡到一年间歇轮作复种,使农作物每年能够收割三次。这种种植方法,大大提高了农作物每年的产量,也最大程度的利用了种植农作物的土地。

农业的发展与土壤的质量是休戚相关的。当时,人们在利用土地进行耕种的同时,十分注意对土壤质量的提升。人们利用已有的水利条件,大规模的围湖造田,从而弱化土壤中的碱性。同时,人们开始利用动物的粪便当作农作物的肥料,加快了农作物的生产速度。他们还将一部分废弃的荒地开发成鱼塘,一部分用来种植存活率较高且有一定经济价值的植物。综上所述,可以看出当时的人们合理的利用土地进行种植,不仅大大提高了土地的利用率,也带动了自身经济的发展。

(三)致使南方种植的水稻成为我国粮食主要来源

伴随着南方农业的不断发展,为了增加粮食产量,人们开始逐渐加大对水田的开发力度,使得不同的农作物在分布上产生了一些变化。唐朝初期和中期,主要种植的农作物是栗米和麦子。当时北方多种植栗米,如河西走廊、四川东部等地区,而麦子主要在北方黄河一带种植。随着安史之乱的爆发,种植栗米的地区粮食产量逐渐下降,远不能给人们带来收益。久而久之,南北地区的人们就不再种植栗米而改种植麦子了。

农人耕地图

因为南方气候再加上水资源的条件非常适宜水稻的生长,所以无论是战乱前还是战乱后,南方主要种植的经济作物一直都是水稻。随着北方人口大量向南迁移,这不仅是向南方注入了大量的劳动力,也给南方带来了先进的种植技术。再加上后来水利灌溉、耕作工具的使用,使得南方地区的粮食产量逐年递增,同时也丰富了粮食的品种。当时南方地区水稻的产量在我国农业生产中稳居第一。在这之前,益州和扬州的经济水平相较于其它地区是十分落后的。随着南方农业的发展,也带动了这两个地区的发展,直至最后扬州和益州成为我国粮食产量中的佼佼者。久而久之,南方种植的水稻开始销往全国各地,进而成为我国粮食的主要来源。

(四)南方地区出现了新兴的经济作物

随之江南的种植技术不断发展,粮食产量的不断提升,一部分农民开始转型去种植经济作物。当时,茶叶作为最主要的经济作物开始大规模的种植起来。在唐朝以前,前朝并没有种植茶叶的相关记载。由于当时种植技术的成熟,相较于中唐之前的分散种植逐渐转向专业化的密集种植,使得茶叶的产量有了一定量的飞跃。之后,江南地区种植的茶叶的品种也开始日益丰富起来,逐渐销往全国各地。

(五)促进了南方水上交通和贸易的发展

大运河的修整给南方城市交通、贸易的发展提供了契机,这也是当时唐朝经济重心南移的一大表现。早在隋唐时期就已经开凿大运河,主要是为了满足朝廷的需要以及改善北方的水上交通。

唐朝水上交通何贸易

唐玄宗在位时期为了扩展大运河的运输范围,对大运河进行了去修整。在《旧唐书》中曾有记载:

“且如天下诸津,舟航所聚,旁通巴汉。前指闽越,七泽十薮,三江五湖,控引河洛,兼包淮海,弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永......。”

当时大运河的范围从北方一直延伸到南方,将四川、云南以及贵州等多个城市串联起来,一直延伸到东南沿海地区。便利的交通网络促使着南方地区贸易的发展,当地百姓的生活也变得越来越富庶。

至此,唐朝时期经济重心南移的的格局基本形成。

参考文献:

《旧唐书》

《资治通鉴》