在汽车产业智能化转型的浪潮中,随着车内ECU(电子控制单元)数量从传统的100多个锐减至不足30个,并向中央控制器演进,传统零部件企业正面临生死存亡的技术革命。蓝聪科技凭借其自主研发的AUTOSAR“数字基座”,正在帮助国产ECU企业突破外资技术封锁,实现从单一功能供应商向域控制器解决方案商的华丽转身。

蓝聪科技成立于2014年,作为AUTOSAR(汽车开放系统架构)领域的领军企业,蓝聪科技以创新技术为核心,致力于为行业提供高效、可靠的汽车电子基础软硬件解决方案,助力客户在智能化赛道中抢占先机。历经十年发展,蓝聪相继迎来上汽、吉利、比亚迪等主流车企的订单,量产超100个项目,并设立印度ODC研发中心。

伴随汽车产业向智能化变革,蓝聪科技将持续深化AI与AUTOSAR的融合创新,构建可复用的模块化知识库,实现“一次开发,终身迭代”,让汽车开发更快更简单。

01

打破博世垄断:国产线控制动的逆袭之路

底盘控制领域曾是外资企业的绝对领地,其中线控制动技术更被德国博世长期垄断。“去年当伯特利带着Basetech2.0&3.0的技术需求找到我们时,他们正被基础软件这座大山拦在赛道之外。”蓝聪科技创始人雷溢强回忆道。

车内ECU数量锐减趋势倒逼企业技术升级

经过两年技术攻坚,蓝聪科技不仅为伯特利(股票代码603596)提供了符合AUTOSAR标准的全套基础软件解决方案,更助力其实现了多款车型的量产突破。这一合作使伯特利成功撕开了外资垄断的口子,跃升为国内线控制动领域的领军企业。“最近收到的感谢信,是对我们技术价值的最好证明。”雷溢强展示着客户发来的信件,眼中闪烁着技术人的自豪。

蓝聪科技能在高壁垒的汽车电子领域实现突围,源于团队长达十五年的技术沉淀。据了解,雷溢强具有20多年汽车电子领域嵌入式研发/管理经验,曾在世界500强企业管理跨国团队,有8年美国底特律、华盛顿微软总部,以及旧金山等地的海外工作经验。

2014年,雷溢强在张江创立蓝聪科技,致力于通过标准化、模块化的汽车电子基础软件平台,推动行业从“手工作坊式开发”向“工业化高效协作”转型。

“张江拥有丰富的科技资源、浓厚的创新氛围以及高素质科技人才,张江孵化器也一直在帮助我们这样的创业公司。”谈及为何在张江创业,雷溢强这样回答,“在创业的过程中,张江孵化器在人才服务、政策解读等方面给予了大力支持,还依托其战略合作网络,持续为我们对接峰会展览会等展示平台、推荐参与各类创新创业赛事、并通过媒体矩阵助力品牌曝光,有效打通从技术研发到市场拓展的商业化通路。有好几个项目都是孵化器帮忙牵线促成的。”

在雷溢强的带领下,蓝聪科技迅速崛起。公司不仅成为AUTOSAR国际协会全球17家中国发展会员之一,更与上汽、吉利、比亚迪等主流车企达成深度合作,技术实力获国家高新技术企业、上海市“专精特新”企业认证。

02

“四步赋能”模型:让传统供应商跨越技术鸿沟

面对智能化带来的高耦合挑战,许多传统零部件厂商陷入了“软硬兼失”的困境。蓝聪科技独创的“四步赋能”模型,正在改写这一局面:

1. 硬件解耦:通过AUTOSAR标准架构实现软硬件分离

2. 功能聚合:将分散的ECU功能整合至域控制器

3. 多核协同:攻克异构核间通信等关键技术

4. 生态共建:构建可复用的模块化知识库

“我们不是在简单提供软件工具,而是在打造一个让传统企业‘够得着’智能化门槛的阶梯。”雷溢强解释道。以国内某知名转向系统供应商为例,通过蓝聪的技术赋能,其产品已从单一的EPS控制器升级为集成转向、制动、悬架功能的底盘域控制器,市场竞争力获得质的飞跃。

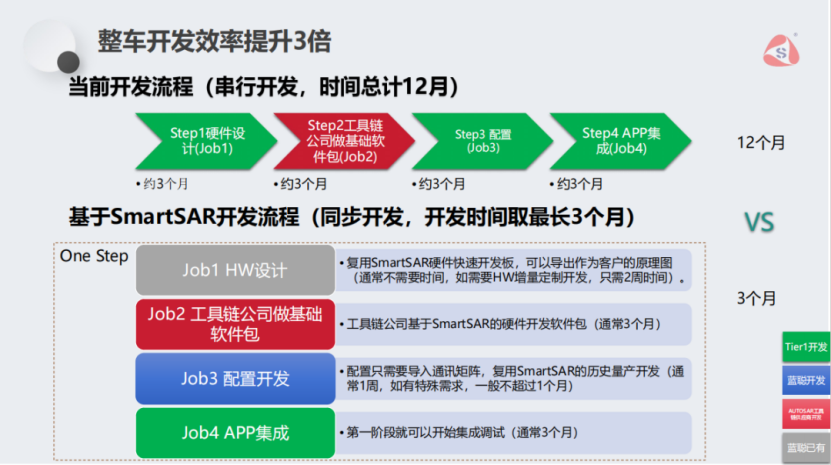

基于SmartSAR开发流程

针对传统开发流程中硬件设计、工具链适配、软件配置与集成层层割裂的痛点,SmartSAR通过共性模块提取与AI智能配置,通过同步开发方式,将原本长达12个月的开发周期压缩至3个月,其自主研发的“四步快开”技术,将开发效率提升三倍。

SmartSAR并非简单替代传统工具链,而是以“兼容并蓄”构建开放生态。其系统地提炼其丰富的项目经验和先进技术,将汽车开发中的共性需求和技术关键环节转化为标准化模块;对于个性化需求,则采用计算机和人工智能(AI)技术来实现个性化自动生成,从而避免了重复开发,显著提高了复用率。“这种方法不仅满足了多样化的行业标准,还能够快速响应用户的个性化需求。”雷溢强说道。

若SmarSAR的最大优势在于开发速度的提升,那么蓝聪科技自主研发的BlueSmart软件开发平台则在压缩成本上发力。BlueSmart秉承AUTOSAR的开发理念,采用先进的协议栈技术实现基础软件的稳健开发,能够帮助企业将成本缩减至原来的80%,即降低20%的成本支出。它不仅以快速开发、低成本见长,还兼具高度可定制化、安全稳定等诸多优点。

03

从“跟跑”到“领跑”:构建中国智能汽车供应链新生态

作为AUTOSAR国际协会全球17家中国发展会员之一,蓝聪科技已累计完成超100个量产项目,装车量突破300万台。

这组数字背后,是一个更具战略意义的布局——通过技术赋能培育国产供应链,逐步构建自主可控的智能汽车产业生态。“当更多像伯特利这样的企业站起来,我们就能从标准跟随者变为规则制定者。”雷溢强指着墙上“国家高新技术企业”的牌匾说道。

能力匹配互补情况

随着全球汽车软件市场规模向6000亿元迈进,蓝聪科技正以“技术+生态”双轮驱动,持续深化AI与AUTOSAR的融合创新。其最新研发的SmartSAR平台已能将开发周期从12个月压缩至3个月,而创始人“7天完成汽车开发”的愿景,正在重新定义行业的速度标准。

“智能汽车的下半场竞赛,本质是基础软件的较量。”站在张江总部满墙的专利证书前,雷溢强语气坚定,“我们要做的,就是让中国供应链企业在这场较量中,拥有自己的‘数字基座’。”从打破垄断到定义标准,蓝聪科技的赋能故事,正在书写中国智能汽车供应链的突围新篇。