阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑 | 侯哥说历史

前言

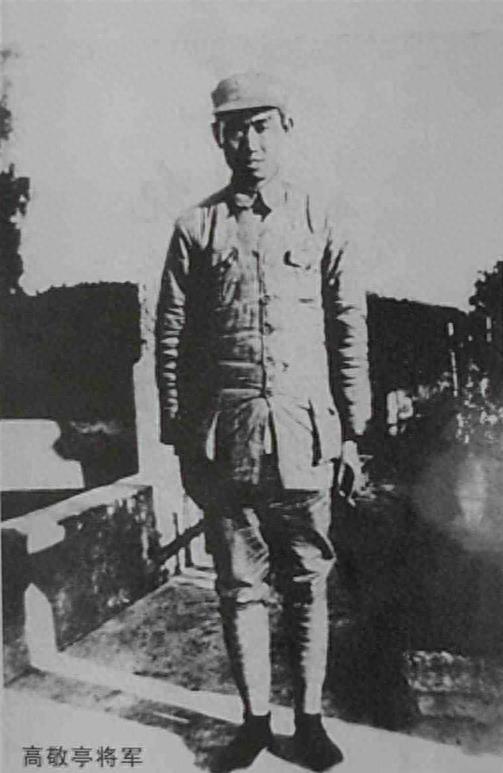

1939年6月,新四军内部发生了一起严重的冤案,高敬亭,一位功勋卓著的将领,意外被自己人错误处决。这位曾在多场硬仗中展现过非凡军事才能的司令员,为何会有如此悲剧的结局?本文小哥将深入探讨这起事件背后的复杂因素,揭示高敬亭的人生与他不幸的命运。

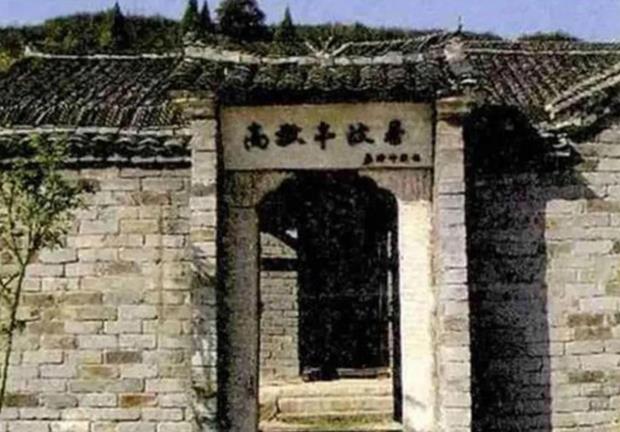

高敬亭,名高志员,1907年8月生于河南省光山县的一个挣扎在贫困线上的家庭。小志员自幼聪明好学,10岁即踏入私塾,勤奋学习《三字经》、《百家姓》以及《弟子规》等经典教材,虽然成绩出众,他却因家庭经济压力被迫中断学业。

1927年11月,黄安和麻城两县发生了轰动一时的“黄麻起义”,该起义由共产党员潘忠汝、吴光浩领导。高志员虽然没有直接参与,但这一事件深深激发了他的革命情感。自那时起,高家便秘密转变为一处革命的据点,常有革命者聚首于此,夜以继日地筹划、制作宣传材料,激励着周围的农民群众。但这些活动很快引起了当地反动派的注意。

1928年,一群突然闯入的反动民团在高家搜查,当时高志员恰巧外出,但民团在家中发现了一批呼吁“打土豪,分田地”的传单。他们随即带走并残忍处决了高志员的父亲高立祥。不久后,他的妻子也遭到了富农的暴行,惨死家中,留下的幼子下落不明,一夜之间,高志员失去了所有亲人。

家庭的悲剧使得高志员对于旧有秩序的仇恨深入骨髓。他决心投身更大的革命洪流,于是与几位志同道合的农民兄弟一起,离开了他们的故乡,加入了正在壮大的鄂豫皖农民自卫军,并以“高敬亭”之名重新开始。这一时期,中共领导的鄂豫皖边区农民革命运动如火如荼,许多共产党员如石生才、梅光荣等人也纷纷深入乡村,秘密推进革命活动。

在一场激烈的战斗中,高敬亭不幸负伤,被送往红军的后方医院。在漫长的康复期间,他不仅接受了身体的治疗,还开始系统地学习《共产党宣言》和《中国社会各阶级的分析》等重要的马克思列宁主义文献。通过这些文献的学习,高敬亭逐渐转变为一名信念坚定的马列主义战士。

在1931年,张国焘抵达鄂豫皖边区并快速识别出高敬亭的领导才能,随即提拔他跳过多级进入该区域党政军的核心领导层。高敬亭历任重要职务,包括中共鄂豫皖中央分局委员、组织部长,以及鄂豫皖苏维埃政府主席和红25军政治部主任,成为当地革命的关键人物。

随着红四方面军和红25军主力撤离后,该地区遭受国民党军队的多轮严酷“围剿”。在这种危急时刻,高敬亭被任命组建红28军,并担任军政委员,坚持持续抵抗。他的军事智慧和坚定的战斗策略使得国民党高层频繁更换总指挥,最终使得最后一任总指挥卫立煌对他悬赏10万大洋以示擒获。

在长达三年的游击战期间,国民党屡次以巨额赏金诱使他投降,高敬亭始终坚持原则,展现出坚不可摧的革命精神。

随着全国抗日战争全面爆发,中国南方八省的工农红军接受了重新整编,组建成为新四军。这支新生的革命武装下辖四个支队,其中第四支队由原红二十八军改编而成,由高敬亭担任司令员。高敬亭不光能征善战,而且在战略和战术上都有独到见解,深受毛主席和周总理的器重,甚至连蒋介石也对他的才华表示过赞赏。

抗战全面爆发后,高敬亭领导的红二十八军按照党中央的指示,改编为新四军第四支队。为加强对新四军的领导和指导,中央派遣了郑位三、肖望东、戴季英、张体学等多位资深干部,前来担任重要职务。

但高敬亭对于这些由中央派遣的新领导心存疑虑,尤其是对郑位三和戴季英。他们曾在鄂豫皖根据地担任过重要领导职务,其中戴季英在肃反运动中以强硬手段著称,甚至曾抓捕过刘志丹等革命同志。高敬亭担心他们的到来会影响自己对部队的控制,甚至可能引发内部的不稳定。

为了确保对部队的掌控,高敬亭特地嘱咐手下,有任何事情都必须先与自己商议,不要轻易接受新来的领导的指示。他认为戴季英等人的到来,可能是来夺取自己的指挥权。因此这些“空降”干部在第四支队中受到了冷遇,难以融入原有的指挥体系。

1938年3月,遵照上级的命令,高敬亭率领部队向东进发,开始了抗日的征程。他们在巢县东南的蒋家河口与日军展开激战,成功全歼了来犯之敌。这场战斗的胜利,具有重要的战略意义,极大地鼓舞了抗日军民的信心。高敬亭在战斗中亲自指挥,巧妙地利用地形,采取了出其不意的战术,使得日军措手不及。

蒋介石得知这一捷报后,对新四军的态度有所改观,特地发来贺电,表彰第四支队的卓越战绩。在接下来的数月里,在高敬亭的英明指挥下,第四支队积极投入抗日斗争,在合肥、六安、安庆等地连续取得胜利。他们共进行了三十多场战斗,每一场都打得异常艰苦,但都以胜利告终。部队的规模也迅速扩大,人数增加到近万人,成为新四军中最为强大的一支力量。

在新四军的四个支队中,高敬亭领导的第四支队无论在人数还是武器装备上,都是首屈一指的。更令人钦佩的是,他善于发动和组织群众,积极发展地方武装力量,扩大了共产党和新四军在民众中的影响力。他深知,只有依靠群众的力量,抗日斗争才能取得最终的胜利。

在一次新四军的高级会议上,叶挺根据中央和军部的指示,下达了进军皖东地区的命令。此时高敬亭虽然表面上同意了命令,但叶挺离开后,他却叫停了第7和第9团的行动。这种在战争期间违抗上级命令的行为,是严重的军纪违背。

同时高敬亭在皖中地区发动了一场声势浩大的征兵运动,号召“妻子送郎上战场,母亲送儿打东洋”,极大地增强了新四军的实力。这让国民党安徽省主席廖磊的极度不安。廖磊这个人心思狡猾,对高敬亭的举动感到威胁后,便向新四军的高层污蔑四支队的种种行为,包括擅自征兵和滥征民间武装等。

在这一系列复杂局势中,一件出乎意料的事情发生了:高敬亭提拔的两名亲信杨克志和曹玉福叛变投敌。这一事件使得高敬亭的地位大受影响,他被冠以“治军无方,驭下不严”的罪名,加速了对他的军事审判。

到了1939年6月,叶挺和其他几位高级指挥官在青龙厂召开了一次公审大会,详细审查了高敬亭的种种行为,并最终宣布了将其开除党籍和军籍的决定。

在事后的分析中,尽管指出高敬亭确有过失,对其进行批评和教育是必要的,但部分指控显然被夸大了。事实上,中共中央对此已有所察觉,毛主席等领导保持了审慎的态度,强调以团结为主。

朱理治在向中央书记处的报告中提出了三个处理高敬亭的方案:派他到延安学习、任命他为江北指挥部副指挥或撤销他的职务,都未提到死刑。然而决定还未得到中央的正式批复,高敬亭就已被判处死刑。

1939年6月23日晚,面对死刑判决,高敬亭勇敢地表达了对未来的信念:“我对死无所畏惧。历史将会证明我是正确的!”他在最后时刻给妻子史玉清留下了一封充满深情的遗书。

次日,高敬亭被执行枪决。在生命的最后时刻,他仍展示出共产党员的勇气和决心,他说:“我是共产党员,是忠于工农革命的军人,我要死在红地毯上。”他整理好军帽,庄严地行了最后一个军礼,坚定地走向了荒野。

不久中央的调整方案通电抵达,指示派遣可靠干部帮助四支队改组,并计划将高敬亭调至延安深造。遗憾的是,一切为时已晚。

毛主席在得知高敬亭被处决的消息后极为愤怒,质疑叶挺和邓子恢的决策。在随后的内部会议中,叶挺、张云逸、邓子恢和周骏鸣等人进行了深刻的自我批评。

为了弥补高敬亭事件带来的影响,1939年7月,徐海东被任命为四支队的司令员。新四军还在第8团的基础上组建了五支队,由罗炳辉带领队伍前往津浦路东地区建立新的根据地。

同年8月,新四军在江南设立了指挥部,由陈毅和粟裕担任正副指挥,指挥部包括后来的陶勇即张道庸和卢胜,带领第4团第2营北渡长江,进驻苏北地区开拓新的战略区域。11月,新四军进一步扩展,成立了六支队,由彭雪枫领导,前往豫皖苏交界地带开辟战场。

高敬亭的个人警卫员万海峰,年仅19岁时,被送往皖南教导总队学习,后来在粟裕麾下任职参谋,并逐渐晋升为营长、团长。1951年,他作为炮兵主任参与了抗美援朝战争,并在战后担任过24军军长和成都军区政委,1988年被晋升为上将。

1975年11月,毛主席接到高敬亭女儿的一封信,指示相关部门重新核查此事。1977年4月,总政作出决定,正式恢复高敬亭的名誉。1980年4月19日,40余名当年的将领以及300多名老战士在合肥参加了高敬亭骨灰的安放仪式,共同缅怀这位在抗日战争期间牺牲的勇士。