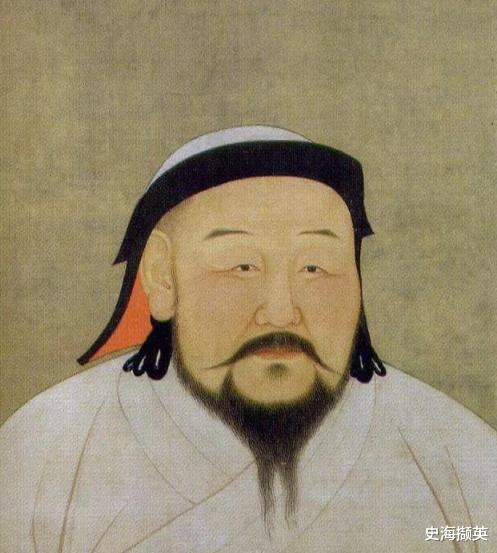

忽必烈(传统蒙文:ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠢ,西里尔蒙文:Боржигины Хубилай;1215年9月23日——1294年2月18日)是一代天骄成吉思汗的孙子,是蒙古帝国第五任大汗,也是元朝开国皇帝。

因为蒙古帝国和元朝是当时世界范围内领土面积数一数二的超级帝国,所以忽必烈在中国乃至东亚历史上具有十分重要的地位,也是极具争议的人物。

在中国历史的描述中,忽必烈虽来自游牧民族,但统一中国后恢复和发展农业生产,延续宋代以来繁荣的海外贸易,大力推崇儒术,是一位雄才大略的英主。而在蒙古历史上,忽必烈是一个彻头彻尾的叛徒,忽必烈的汉化改革严重冲击游牧文化传统并撕裂蒙古,最终导致蒙古帝国陷入内战,在蒙古人看来,忽必烈是帝国分裂的罪魁祸首。

从儒家文化的学生到中原的征服者忽必烈出生于嘉定八年八月二十八日(1215年9月23日),是成吉思汗铁木真的孙子,是铁木真第四子拖雷的儿子。

拖雷共有11个儿子,比较出名的有四个,分别是长子蒙哥,后来成为蒙古帝国第四任大汗。六子旭烈兀,率军征服西南亚地区,建立伊尔汗国。七子阿里不哥,他的兄弟们外出征战,他留守蒙古帝国本部,后与忽必烈争夺汗位,忽必烈是拖雷的第四子。

忽必烈

忽必烈在少年时期就表现出与其他王子不同的一面,他不仅遗传了父辈尚武和英明睿智的一面,而且还尊敬长辈,喜爱读书,侍奉母亲以孝闻名。

忽必烈青年时期结识很多中原文士,在他的王府中聚集了一大批汉族知识分子幕僚,他们为忽必烈讲解三纲五常及儒家治国平天下之道,并教授《孝经》《尚书》《易经》等中华传统文化及儒家经典。因此在忽必烈成为蒙古统治者前就确立自己的政治信条:“治乱之道,系乎天而由乎人,以马上取天下,不可以马上治,减赋税差役,劝农桑,兴学校以改革积弊。”

淳祐十一年(1251年),忽必烈长兄蒙哥成为蒙古帝国大汗,因为忽必烈在蒙哥的同母弟中“最长且贤”(拖雷二子、三子均早逝夭折),所以蒙哥继位后不久就任命忽必烈总领漠南汉地事务。本就深受儒家影响的忽必烈从此与中原结下不解之缘,管理漠南和中原后,忽必烈任用大批汉族儒士,如刘秉忠、许衡、姚枢、张文谦等。同时任命汉人担任地方经略使等高官,并提出“行汉法”的主张,甚至有儒士还请求忽必烈接受“儒教大宗师”的称号,忽必烈欣然接受。史书记载:“圣度优宏,开白炳烺,好儒术,喜衣冠,崇礼让。”

不久蒙哥谋划攻宋,忽必烈被要求从云南北上配合攻打四川,从此忽必烈开始了漫长的军事征伐岁月。

说到忽必烈的一生,那必然要回首成吉思汗的过往,成吉思汗的嫡子只有四个,而拖雷就是最小的嫡子,所以托雷完全有继承权,少年时期的忽必烈虽有着“大有位于天下”的志向,但是因为年纪的原因,他根本没有继任大汗的可能,不过令人敬佩的是,他并没有因此而疏忽自己的骑射能力,不仅如此,他还十分精通汉族文化,在成吉思汗驾崩后,他的位置是第三子继承,也就是拖雷的哥哥,忽必烈的亲伯父。

不得不说,成吉思汗一大家子从自己到孙子辈都是能争好战的强手,虽然自己的继承人没有自己和孙子忽必烈那么出名,但是在位期间将自己的领土版图扩充到了东欧和中亚等地,也算是一代枭雄了,后来拖雷的儿子蒙哥继承汗位,这位嫡长子即位之后也做出了不小的贡献,屡次建功的他不喜欢奢侈,这也继承了蒙古族的粗犷和豪放,他继承后也让蒙古内部发生了动乱,因为有许多亲王不认可他,觉得他不够名正言顺,而他也为未来蒙古形成分裂画上了一系列问号。

忽必烈

一直到开庆元年(1259年),年仅50岁的蒙哥突然暴崩,在此之前,他致力于攻灭南宋,可惜还没完成自己的愿望就撒手人寰,一个帝王的陨落必定引起纷争,在王位面前即便是亲兄弟也不会手下留情,这句话完全可以用在忽必烈和阿里不哥身上,同父同母的两位兄弟在王位面前发起了动乱,直接导致蒙古帝国的分裂,所以忽必烈在即将登上王位之前痛失民心,不过好在他最终还是胜利了,即便他是通过自己的努力,但依旧让其他四位亲王不加理睬,甚至让分裂的帝国又再一次四分五裂。

对于帝王来说,这无疑是致命的打击,而忽必烈却认为这也是自己的时机,眼下对于他来说,稳固地位才是最为重要的,领土可以慢慢的一点一点收回,在身边人的建议和他自己的重重考虑之下,他想到了最反转的方法,那就是倡导本土化,主要意思就是拉拢中原汉族,简单来说就是蒙古人既然不认他,那就让汉族人来认可他这个大汗,因为汉族在当时也是庞大人口,包括经济实力也是蒙古无法比拟的,拥有汉族的民心几乎就拥有了小金库。

而这也不是忽必烈一定要亲近汉族,而是因为他如果再不及时稳固自己的势力,就一定会被赶出中原,那么他这王位得来的也就不了了之了,正因为如此,忽必烈在后来才会推行各种汉化改革的系列措施,比如学习前朝,将蒙古帝国改为元朝,甚至还将自己的都城迁徙到大都,而大都就是现在的北京,而汉族也显然接受了这个半路而来的帝王,因为在当时汉族虽然经济实力强大,但是在蒙古政权的压制下却显得地位低下,而忽必烈的出现也改变了汉族军人的地位,这对双方无疑是共赢。

当汉族和蒙古人双方结合后,也优化了双方的缺点,比如说蒙古人虽然对骑射十分擅长,但是他们也是有弊端的,比如不擅长水面战斗以及阵地战斗,还有各种精锐火器的运用,而这些恰好是汉族军人的优势,所以两个兵种相互取长补短,时间久了之后,不仅让整个元朝的大军数量增加,还让整体战斗力更加有含量,所以无论是军事还是朝堂的安稳,忽必烈的这一举动对于整个蒙古军队来说都是明智之选。

有的人也许会好奇,在此之前,忽必烈只是蒙古一个普通的不过再普通的王爷,是从小精于骑射和熟读诗书,也不一定有这么高的智商和谋略,其实他的这些历练离不开哥哥蒙哥的“帮助”,因为他在位期间几乎把整个南方的大事都交给了忽必烈,忽必烈得到权利和领土之后,自然也就野心勃勃,而在当时的他们也对宋朝一直进行着攻击,所以蒙哥直接让忽必烈做大,而且要求他必须拿下当时的大理,因为这是攻击宋朝重要的门槛,在这之后忽必烈还管理了漠南。

忽必烈

忽必烈当时的风头有多盛?可以说在整个南方地区,大家都知道忽必烈,却不知道蒙哥是谁。“宪宗即位,诏凡军民在赤老温山南者,听世祖总之。世祖既奉诏,宴群下,罢酒将出,遣人止枢,问曰:‘顷者诸臣皆贺,汝独默然,何耶?’对曰:‘今天下土地之广,人民之殷,财赋之阜,有加汉地者乎?军民吾尽有之,天子何为?异时廷臣间之,必悔而见夺,不若惟持兵权,供亿之需取之有司,则势顺理安。’世祖曰:‘虑所不及者。’乃以闻,宪宗从之。”

宝祐元年(1253年)八月,忽必烈率军从陕西出发,经藏区进攻大理国,宝祐二年(1254年)一月,忽必烈攻克大理城,国王段兴智投降,大理国灭亡,云南地区并入蒙古版图,忽必烈声威大震。

不过忽必烈势力的壮大和在中原地位的稳固引起了蒙哥等蒙古上层统治集团的警惕。他们认为忽必烈的汉化及尊崇儒术的行为是在挑战蒙古游牧政治秩序和文化传统,甚至罗织一百余条罪状,除灭忽必烈所信用的汉人官员。

最后忽必烈亲自朝见蒙哥,声泪俱下地解释忏悔,才免除祸患,“丙辰,枢入见。或谗王府得中土心,宪宗遣阿蓝答儿大为钩考,置局关中,以百四十二条推集经略宣抚官吏,下及征商无遗,曰:‘俟终局日,入此罪者惟刘黑马、史天泽以闻,余悉诛之。’世祖闻之不乐。枢曰:‘帝,君也,兄也;大王为皇弟,臣也。事难与较,远将受祸。莫若尽王邸妃主自归朝廷,为久居谋,疑将自释。’及世祖见宪宗,皆泣下,竟不令有所白而止,因罢钩考局。”但蒙古统治阶级内部的裂痕已经形成,支持汉化和坚持传统两大势力已经形成。

祸起萧墙——忽必烈大战阿里不哥,蒙古帝国分裂的开始开庆元年(1259年)忽必烈配合攻打四川的蒙哥,统领大军渡过淮河,进入南宋境内,所向披靡,一路南下,打到长江中游的鄂州。不过蒙哥在攻打合州(重庆)钓鱼城时负伤严重,驾崩在那里,蒙古帝国陷入群龙无首的境地,各派势力暗流涌动。其中忽必烈的汉化集团和阿里不哥的传统势力之间的矛盾最为突出,为了争夺大汗之位,双方剑拔弩张。

忽必烈

忽必烈这边有蒙古东道诸王和中原汉人集团的支持,而阿里不哥得到蒙古西路诸王和西域、中亚等蒙古西征势力的支持,远在西亚的旭烈兀持暧昧不清的态度,但是其子却支持阿里不哥。

蒙哥南征时,阿里不哥驻守蒙古帝国首都哈拉和林,当蒙哥的死讯传回本部,素来反对汉化的阿里不哥开始蠢蠢欲动,准备夺权。而忽必烈这边在得到妻子关于阿里不哥有所行动的书信后,即刻率兵北返,驻守燕京,静观其变。阿里不哥则竭力诱使忽必烈回到草原,好逼他就范,再名正言顺地登上大汗宝座。

忽必烈清楚地意识到,在阿里不哥鞭长莫及的情况下,自己在控制进入汉地的蒙军及汉军方面拥有优势,因此他不肯轻易离开经营多年的中原。

双方使臣交涉不断,矛盾日趋激化。忽必烈在准备就绪后,决定先下手。

景定元年(1260年)四月,忽必烈拘禁阿里不哥派往燕京的心腹脱里赤,在汉人官僚的拥戴下,在开平城宣布继大汗位。

忽必烈在漠南的抢先登位,打乱了阿里不哥的预谋,阿里不哥只得于景定元年(1260年)夏召集留守漠北的诸王元老宗戚,举行大会,在旧贵族支持下继位为大汗。

蒙古内战示意图

忽必烈与阿里不哥内战爆发,景定元年(1260年)秋,阿里不哥兵分两路,大举南下。忽必烈在积极调兵防御的同时,面对实力强于自己的传统势力,采取分化瓦解的手段,取得旭烈兀的支持。

此后忽必烈率汉蒙联军北上,与阿里不哥集团发生激烈战斗,两军虽然实力相差不大,但阿里不哥统治集团内部各怀鬼胎,指挥不当,其军队多次被击溃,景定三年(1262年)阿里不哥西逃,忽必烈占领哈拉和林。景定五年(1264年)阿里不哥在走投无路之下向忽必烈投降,长达五年的汗位纠纷至此结束。而作为亲哥哥的忽必烈虽然口头保证不会杀害投降的阿里不哥,但是阿里不哥却被幽禁,咸淳二年(1266年)被忽必烈毒杀。

蒙古帝国的内战本质上是草原统治阶层的汉化之争,忽必烈的胜利代表蒙古的新派势力取得帝国最高权力。但内战之后却导致蒙古内部的巨大分裂,当时各大汗国中,钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国都支持阿里不哥,唯有旭烈兀的伊尔汗国支持忽必烈,阿里不哥失败后各大汗国纷纷独立。蒙古帝国没有统一政权,已是名存实亡。

实际上,忽必烈所代表的汉化集团在蒙古统治阶级内部是绝对少数。以至于忽必烈为巩固权势,默许各大汗国的独立,在蒙古人看来,成吉思汗辛苦打下的基业在几十年时间就轰然解体,忽必烈就是最大推手,负有不可推卸的责任。

当然,忽必烈对于维持东亚以外的领土也没有太大兴趣,他的政治目的是要做中国的皇帝,被中华文化圈接纳。

咸淳七年(1271年),忽必烈取《易经》“大哉乾元”之义,将国号由“大蒙古国”改为“大元”,他本人从大蒙古国皇帝变为大元皇帝,“大元”国号正式出现。

宋元对峙形势图

忽必烈成为元朝首任皇帝,并于次年选择大都(北京)作为首都,从此大都取代和林,成为元朝的政治中心,此后明清两朝至今,北京一直是国家的首都。

可以说忽必烈建立元朝就是在与旧体系作割裂,虽然忽必烈在名义上仍然是各大汗国共同尊崇的大汗,但实质上,忽必烈的元朝只是蒙古体系的一部分。而且随着时间的推移,这一体系逐渐瓦解,所以在怀念大蒙古帝国的蒙古人民心中,成吉思汗是他们眼中的英雄和太阳,而忽必烈似乎成为数典忘祖的“叛徒”。

再造统一,汉人士大夫赞誉的杰出帝王忽必烈击败阿里不哥后,谋划新一轮的对宋战争,从咸淳三年(1267年)至咸淳九年(1273年),在经历六年的攻打襄阳后,襄阳陷落,南宋防御体系崩溃。

忽必烈一路顺长江而下,直抵临安,景炎元年(1276年),南宋太皇太后谢道清带宋恭帝出降,南宋都城临安陷落。祥兴二年(1279年),宋元双方在崖山外海进行大海战,史称“崖山之战”,宋军战败,宰相陆秀夫背负8岁的宋末帝赵昺跳海自杀,南宋灭亡,元朝正式实现了自唐朝以来的又一次大一统。

忽必烈成为开创华夏历史新纪元的英雄,并逐渐被汉人官僚阶层接受。而忽必烈真正被汉人接受的是在建立元朝后。他保留了宋朝的机构和全部行政官员,重用汉臣,采用汉法,听取汉人官员用传统的中国方式记载元朝历史的建议,这一系列措施取得了汉人官员们的效忠。

元朝和四大汗国示意图

此后忽必烈在内政外交上也迎合了当时汉人士大夫的价值观,政治上,在地方建立行省,中央设中书省,创中国当代省制开端,为加强对边疆地区管理,开辟中外交通,在各地建立驿站。经济上,鼓励农业发展,休养生息,以劝农成绩作为考核官吏的标准,并贮存粮食,赈济灾民,对商业和海外贸易持宽松政策。

另外,忽必烈在文化上实行宗教和民族自由政策,积极寻求儒、佛、道三家的和解,对外国人来华持包容态度。

总之,在忽必烈统治的二十多年间,一直遵循儒家和宋代汉人士大夫的价值观念,国家延续南宋开放活跃的社会气氛,赢得士大夫们的赞许。正如当时的大儒郝经所言:“今主上应期开运,资赋英明,喜衣冠,崇礼乐,乐贤下士,甚得中土之心,久为诸王推戴。稽诸气数,观其德度,汉高帝、唐太宗、魏孝文之流也。”

忽必烈虽然深受儒家文化熏陶,但骨子里还是有着蒙古人感性、热血的习性。

忽必烈

至元十八年(1281年),忽必烈深爱的妻子察必崩逝,五年之后他亲自选定的皇位继承人真金又薨逝。

在亲人离世的刺激下,忽必烈开始酗酒,并且毫无节制地暴饮暴食,他的体重迅速增加,越来越肥胖,并被酗酒引起的疾病折磨得痛苦不堪,同时,他的一些政策也遭到失败。至元三十一年正月二十二日(1294年2月18日),忽必烈病崩,在位三十五年,享年八十岁。

成吉思汗固然一代天骄,但是在我国历史中,忽必烈才是第一个把少数民族政权推向高潮的人,更是第一个提出汉化政策的人,而且有趣的是涮羊肉这道菜也是忽必烈传入汉族,而这道菜也是饮食和历史中的文化融合,时至今日也依然让众人赞不绝口,历史的车轮在滚滚前行,也让人们看到他们的波澜壮阔的一生。

忽必烈的治国理念、军事才能和文化成就让后人铭记于心。虽然他已经离开了这个世界,但他的传奇故事却依然在历史的长河中流传。