声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。

当历史的车轮滚滚向前之时,我们不禁要问:在那风雨飘摇的年代,究竟是什么,让中国军队在中法镇海之战中取得了胜利?是天时还是地利?亦或是人和?这场战争,为何能在近代中国军事史上留下如此这般深刻且鲜明的一笔呢?让我们一同走进那段波澜壮阔的历史,去探寻其中的奥秘

1885年,中法战争的硝烟,缓缓地弥漫在东南沿海。法国海军上将孤拔率领着那支庞大的舰队,气势汹汹地、毫不留情地扑向镇海。不过他们所面对的却是一个宛如钢铁铸就般,坚不可摧的防御体系。

镇海这个坐落于甬江入海口的小镇,凭借其独特的地形,以及经过精心布置的防御工事,已然成为了法军难以轻易就跨越过去的天险。

镇海的地形堪称天然屏障。北有招宝山,南有金鸡山,两山相对峙,形似“双鬼拍门”之状将甬江口牢牢扼住。此地形既便于清军提前察知敌军动向,又能有效地延缓敌军的进攻速度。

滩涂与港汊的复杂地形,致使法军的登陆行动举步维艰,而清军则可借助这些天然屏障,展开有效的阻击与消耗。

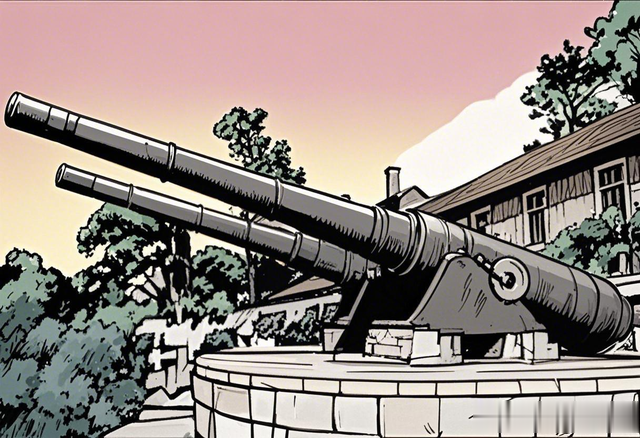

在这样的地形基础上,清军的炮台布局更为精妙至“极”。威远、靖远、镇远等7座炮台分布在甬江口两岸,形成了多点防御的火力网。招宝山上的安远炮台更是重中之重,其圆形的构造、厚重的墙壁以及全方位的火力覆盖,使其成为镇海防御的核心。这些炮台相互配合,火力相互交织,封锁了甬江航道,让法军的战舰无地可藏。

除了核心的炮台防线之外,清军还构建起了立体化的防御网络。例如育王岭营垒这样的辅助防线,它们的作用在于即便法军成功突破了首道屏障,也仍将会在后续的防御阶段中面临激烈的阻击。经由这样多维度且整体性的防御安排,镇海的守卫实力得以明显提升。

在中法“镇海之战”中清军恰恰是凭借这般的地形以及炮台的布局,顺利地抵御住了法军的数次进攻。法军于招宝山炮台那极为猛烈的火力之下,多次发起的进攻都被击退了。清军的防御体系不单在当时起到了关键作用,而且在后续的历史进程中持续彰显出它的价值。

不过这场胜利可不是轻易就得到的。在这背后,凝结着清军将士们的勇猛劲儿,还有那一点儿都不退缩的精神,体现出了他们对国家和民族的忠心,以及敢于担当的责任感

他们靠着自己的鲜血,甚至是生命,守护住了这片家园,让侵略者心里发怵,都不敢随便乱动了。镇海之战的胜利,不光在军事方面有着很深远的重要性,在精神层面还给中国人民注入了很强的动力,带来了很大的鼓舞。

如今当我们站在镇海的海岸边,回首那段历史,不由地感慨万千。那场战争的硝烟早已逐渐散去,不过其精神却始终牢牢地留在了这片土地之上。它向我们昭示,不管面对何等强大的敌人,只要我们齐心协力,善用自然所赋予我们的优势,便没有什么是不能够被战胜的。

让我们牢记那一段岁月,那些为了国家和民族而牺牲的英雄们。

他们的精神将永远鼓舞着我们,在往后的征程里,不管面临着怎样巨大的阻碍,与怎样严峻的考验,都一定要坚守信念,勇敢地向前行进。

参考资料:[1] 《中法战争镇海之役史料》炎明主编,光明日报出版社,1988年版[2] 《中国近代史资料丛刊续编·中法战争》张振鹍主编,中华书局