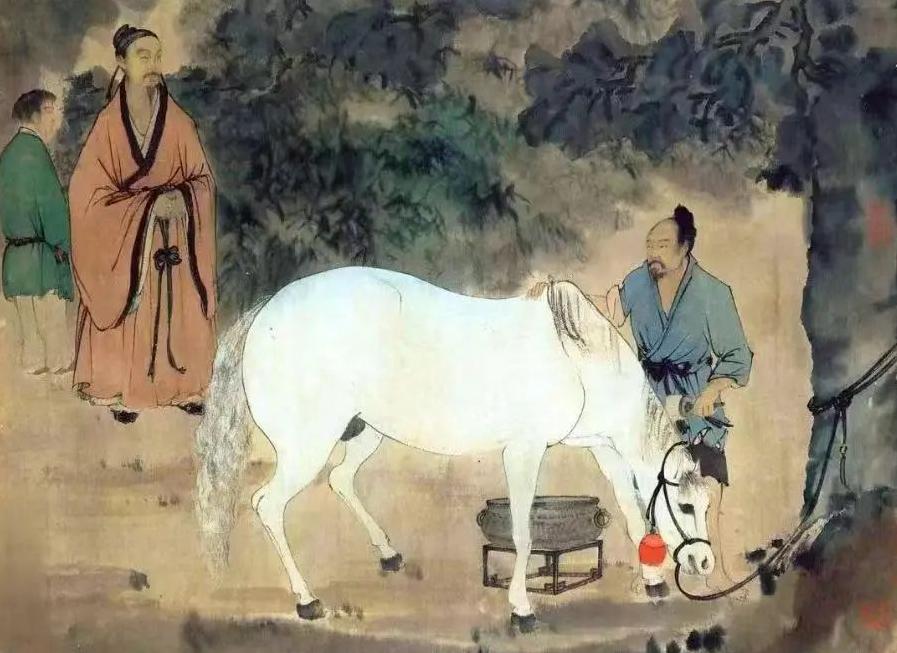

想象一个秋天的傍晚,独居的小院中,刘禹锡正在准备晚餐。

突然,门外传来一阵叩门声。

他打开门,却看到一位他多年未见的高僧。

这是一个很有意思的场景,是偶然,也是必然。

高僧千里来访,无言的相聚让彼此都感受到了一种莫名的安宁。

读到这里,不禁让人思考:这种淡然的态度和深厚的情谊,是如何在送别时体现出来的呢?

刘禹锡,唐代著名文学家。

他的文字不仅饱含哲理,还充满了对人世的洞察。

他曾是宦官与藩镇割据势力的反对者,屡遭贬谪。

这并未磨灭他对人生的热爱和深思。

正因为这些经历,他的诗歌往往带有一种洒脱、乐观的风格。

刘禹锡的诗不拘泥于传统,更多的是一种生活化的表达,接近普通人的情感与思考。

高僧的到来打破了刘禹锡独居生活的宁静,但这种打破是温暖的、愉快的。

两人见面,就像老友重逢,聊的话题虽然深远,但更多的是一种心灵的交流。

刘禹锡在送别的诗《赠别君素上人》中写道:“穷巷唯秋草,高僧独扣门。

相欢如旧识,问法到无言。

”这几句简单的诗行,却描述了他们那一次意义深远的对话。

这种交流,不在于言语的多寡,而在于心灵的契合。

《赠别君素上人》这首诗充满了禅意,反映了刘禹锡对佛教的理解和对生活哲理的感悟。

例如,“水为风生浪,珠非尘可昏”这一句,表面上是自然景象的描写,但却暗含了深刻的哲理:即使水因为风吹起浪花,珍珠依然不会被尘埃玷污。

这其实是在说,真正有价值、有深度的人不会因为外界的变化而改变自己。

这种看似简单的生活哲理,恰恰是刘禹锡从他的人生经历中提炼出来的。

送别,总是离愁别绪最容易泛滥的时候,但刘禹锡却以平淡的态度面对。

他在诗中写道:“来去皆是道,此别不销魂。

”这种平静的心境,源于他对佛教的深刻理解。

佛教讲究的是心无挂碍,刘禹锡也正是以这种心态面对送别,与高僧的离别在他看来也是一种缘分的延续,而不是结束。

这种态度,不仅是在送别中表现出来,在他经历的种种人生起伏中也同样体现得淋漓尽致。

人生都是如此,有辉煌也有低谷,面对起伏不定的命运,我们更应学会拥有一颗平常心。

很多人选择逃避、不愿面对现实,但刘禹锡却给了我们另一个示范,就是在无常中寻得内心的宁静和智慧。

通过这首《赠别君素上人》,刘禹锡向我们展示了一种超然的生活态度。

这不仅仅是一首送别诗,其中还蕴含着他对人生、对世界深刻的理解。

诗中的每一句,看似简洁,却寓意深远,值得我们反复品味。

真正的智慧,不一定要经历大风大浪,更多的时候,它就在我们日常的平淡生活中。

刘禹锡的这首诗,恰似给我们点亮了一盏灯,提醒我们在嘈杂的世界里,也能找到内心的宁静与坦然。

当我们能以这种心态面对生活,便能在平凡中发现不凡,在挫折中寻得启示。

做人,就像刘禹锡那样,宠辱不惊,去留无意,或许这才是最深刻的人生智慧。

直白、简洁,却又意味深长。