声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

老王这人啊,就是个活脱脱的"倔驴"。

六十岁那年查出三支冠脉堵了,医生说得搭桥,他硬是不肯,说什么"刀口一开,命就短了"。

后来憋得喘不上气,躺担架进了手术室,手术完第二天就能坐起来吃饭,家里人都佩服得五体投地。

如今老王都快八十了,精神头比同龄人都好,天天小区遛弯儿,连邻居都喊他"铁人王"。

俗话说"七十不留宿,八十不动刀",这话搁在从前,那是有道理的。

可如今医学翻天覆地,这老观念早该扔进历史的垃圾桶了。

这不,前段时间美国心脏病学会发表了一项长达20年的追踪研究,结果让许多人跌破眼镜:接受冠状动脉搭桥手术的老年患者,平均寿命反而比同龄未手术的心脏病患者长7.2年!更让人咋舌的是,那些82岁放了支架的老人中,有13%活过了100岁!这数据,让多少担心手术的老人和家属吃了定心丸。

心脏外科手术,是在跟死神抢人,而不是送人去见阎王。

心脏手术后的第二春记得陈老,东北老汉,一辈子爱吃肥肉大酒。

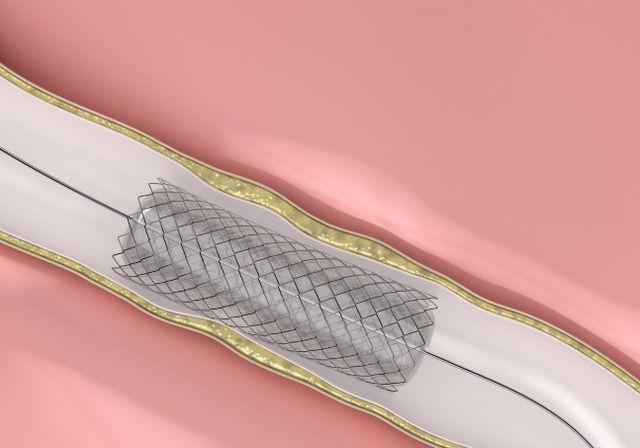

七十二岁那年,突发心梗,放了三个支架。

出院后,老头儿像换了个人似的,戒了大荤大腥,每天太极拳雷打不动。

八十大寿那天,硬是带着老伴跳起了交谊舞,把子女孙辈看得目瞪口呆。

北京协和医院的李教授曾分析过超过8000例心脏手术后的老年患者数据。

结果显示,手术后活过15年以上的比例高达63%,而同等条件下保守治疗的患者这一比例只有37%。为什么会有这么大差距?

首先是"一通百通"。

心脏血管堵了,就像城市主干道塞车,不疏通,全城都得瘫痪。

搭桥或支架,把血路打通,体内各个器官供血改善,整个人自然精神焕发。

其次是"破罐破摔变金罐"。

不少患者手术后,反而比常人更注重生活习惯调整。

戒烟限酒,按时服药,定期检查,反倒活得比从未生病的"糊涂虫"更加健康长寿。

手术不是万能钥匙话虽如此,也不能盲目乐观。

手术不是万能钥匙,更不是"一劳永逸"的护身符。

江浙一带有位徐老先生,七十五岁放了支架,回家就把降脂药往抽屉一扔:"钢架子都装上了,还怕啥?"结果半年不到,支架内再狭窄,差点再进一次手术室。

中国医学科学院阜外医院的研究显示,心脏术后坚持服药的患者,10年无心血管事件发生率比不规律服药者高出42%。

可见,手术只是修路,不按交通规则开车,照样会出事故。

另外,也不是所有老年人都适合做心脏手术。

美国克利夫兰诊所的研究表明,伴有严重肾功能不全、恶性肿瘤晚期或严重认知障碍的超高龄患者,心脏手术获益可能有限。

这就要求医生"量体裁衣",不能"一刀切"。

破除"年龄禁区"的迷思

破除"年龄禁区"的迷思"老了就别折腾了",这种观念害苦了多少老人。

上海瑞金医院曾为一位104岁的老人成功实施了心脏起搏器置入术。

手术后,原本卧床不起的老人能自己走到院子里晒太阳了。

医生感慨:"年龄只是一个数字,生理年龄与日历年龄往往大相径庭。"

现代医学发展已经大大降低了老年心脏手术的风险。

微创手术的普及,让"天窗一开,祸从天降"变成了"小洞一开,福从天来"。

经导管主动脉瓣置换术(TAVR)让许多高龄主动脉瓣膜病患者重获新生;冠脉介入治疗的精准化使得许多90岁以上的老人也能安全接受手术。

据《中国心血管病报告2021》数据,75岁以上冠脉介入治疗的并发症发生率从20年前的11.2%下降到如今的2.7%。

这背后是医疗技术的飞跃进步,也是对"老年禁区"的有力突破。

长寿的秘密在手术之外

长寿的秘密在手术之外手术只是重获健康的起点,不是终点。

真正决定手术后能活多久的,还是日常保养。

东北的刘大爷,搭桥手术后已经20年,如今92岁高龄,还能自己骑自行车买菜。

他有三条"铁律":一是"管住嘴",七分饱,荤素搭配;二是"迈开腿",每天至少走6000步;三是"定时保养",按时服药复查,从不马虎。

浙江大学医学院附属第一医院的一项研究发现,术后坚持中等强度运动的患者,心血管死亡风险比不运动者低35%。

而美国心脏协会也建议,心脏手术后患者应该在专业指导下,逐步恢复身体活动,最终达到每周至少150分钟的中等强度有氧运动。

值得一提的是,心态也是延长寿命的"隐形药物"。

北京安贞医院跟踪研究了1000多名老年心脏手术患者,发现那些心态积极、有兴趣爱好的患者,5年生存率比心态消极者高出近20%。

心脏手术后的"姜太公钓鱼"

心脏手术后的"姜太公钓鱼"不少人担心,老年人做了心脏手术后,生活会大受限制,与其这样"苟活",不如不做。

这种想法可谓是"姜太公钓鱼——愁多了"。

武汉协和医院的数据显示,超过80%的老年心脏手术患者在术后3个月内就能恢复到正常或接近正常的生活状态。

许多患者不仅能自理生活,还能适度运动、旅游甚至工作。

前不久认识了一位85岁的老教授,80岁那年做了二尖瓣置换术,手术后重返讲台,现在还带着学生做课题研究。

他常说:"手术给了我第二次生命,我得好好珍惜,活出个模样来。"

手术只是第一步,康复是长征手术之后的康复,才是健康之路上的"长征"。

根据中国康复医学会心脏康复专业委员会的建议,心脏手术后的康复应包括四个方面:运动康复、饮食调整、药物治疗和心理疏导。

这"四驾马车"缺一不可。

运动康复上,应遵循"循序渐进"原则。

术后初期以散步为主,逐渐增加到快走、太极、八段锦等低强度有氧运动。

国内多家三甲医院已开展心脏康复门诊,为患者量身定制运动处方。

饮食调整方面,遵循"地中海式饮食模式"最为科学。

多吃蔬果、全谷物、鱼类、橄榄油,少吃红肉和加工食品。

有趣的是,中国传统的"五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充"的平衡饮食理念,与现代心脏健康饮食原则不谋而合。

药物治疗上,切记"有命令,有禁忌"。

医生开什么药,吃什么药,不能自行增减剂量或停药。

中国社区老年人用药依从性调查显示,近30%的老年心血管患者存在漏服、错服、拒服现象,这是术后复发的重要原因。

心理疏导则是容易被忽视的一环。

不少患者手术后会出现焦虑、抑郁等负面情绪,这些情绪本身就是心脏病的危险因素。

建立"朋友圈",保持社交活动,培养兴趣爱好,都是有效的心理疏导方式。

俗话说:"老小孩儿"。

老年人的康复过程确实需要家人像照顾孩子一样细心呵护,但同时也要尊重老人的自主性,避免过度保护导致的"废用综合征"。

心脏手术,生命的"加油站"心脏手术后能活到一百岁,这不是神话,而是医学进步带来的希望。

手术就像生命的"加油站",加满油后,能跑多远,取决于车主如何驾驶和保养。

那些术后活得长、活得好的老人,都有一个共同点:他们没把手术当作生命的终点,而是视作新生活的起点。

换个角度看,心脏手术给了他们重新审视生活、调整生活方式的机会,反而成了延长寿命的契机。

心脏手术不是缩短寿命的"催命符",而是延长生命的"金钥匙"。

只要用对了方法,保持正确的心态,手术后的生活不仅能延长,还能更有质量。正如一位87岁的心脏搭桥术后患者所说:"手术给了我第二次生命,我要活得比第一次更加精彩!"

参考资料:

1. 《中国心血管病报告2021》,中国心血管健康联盟

2. 美国心脏病学会《老年冠心病患者长期生存率研究》2023年发表

3. 北京协和医院心血管内科《老年心脏手术患者长期随访数据分析》2022年

(免责声明)本文所述内容,均基于现有科学知识和中西医理论整理而成,旨在为读者提供健康科普信息。图片都来源于网络,如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有任何健康问题请咨询专业医生。