中国鉴宝行业正经历前所未有的变革。2024年《文物鉴定行业管理办法》的出台,标志着这个曾因暴利与争议并存的领域,即将迎来系统性整顿。这场变革的导火索,可以追溯到2009年轰动全国的"刘岩事件"——专家将朱氏兄弟的乾隆真迹《嵩阳汉柏图》鉴定为赝品后低价收购,最终该画以8736万高价拍卖。此类事件暴露了传统鉴宝体系中"专家话语权垄断"的致命缺陷。

传统鉴宝体系形成"专家-拍卖行-藏家"铁三角。部分专家通过低估藏品、私下交易获取暴利,如刘岩类事件中,专家团队与拍卖行存在股权关联1。某地级市博物馆研究员透露:"省级鉴定证书黑市价可达5-8万元,涉及瓷器类目时,真伪判定弹性空间被刻意放大。"

2. 流量至上的娱乐异化直播鉴宝彻底颠覆行业生态。头部主播日均鉴定超200件藏品,单场直播打赏收益超百万。为追求流量,直播间出现"倒斗文物""博物馆失窃品"等剧本化演绎,某主播甚至将大英博物馆展品误认为民间藏品。中国收藏家协会数据显示,2024年涉及直播鉴宝的文物纠纷案件同比激增320%。

3. 人设泡沫下的信任危机

新规要求鉴定人员必须持有国家文物局颁发的《文物鉴定师资格证》,该证书考核包含青铜器、书画等8大专项,通过率控制在15%以内。原有省级以下机构出具的鉴定证书全面废止,央视《鉴宝》栏目组超60%的签约专家因资质不符被清退。

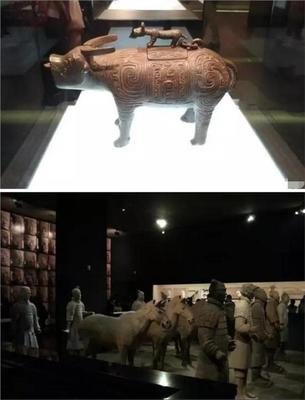

2. 技术赋能透明化区块链溯源系统强制接入,每件经鉴定的藏品将生成唯一数字指纹,记录鉴定过程视频、光谱分析数据等。某元代青花瓷器的鉴定报告显示,其釉面老化痕迹的拉曼光谱检测精度达0.1微米级,彻底杜绝"一眼假"式主观判断。

3. 平台连带责任机制

故宫博物院率先推出"数字鉴宝"平台,提供高清多光谱扫描服务,普通藏家仅需支付300元即可获得12项理化检测报告。敦煌研究院则开发出壁画类文物AI鉴定系统,对颜料成分的识别准确率达99.7%。

2. 学术共同体的价值回归北京大学考古文博学院联合苏富比拍卖行,推出"全球文物DNA数据库",收录超50万件权威藏品数据。中国艺术品行业协会建立"黑名单共享系统",累计公示327名违规鉴定师信息。

3. 公众鉴赏素养的提升

这场变革绝非简单"专家下岗",而是整个行业价值链条的重构。当某网红主播在镜头前再也说不出"这物件够判"的戏谑台词,当每件藏品都需要经受科学仪器的审视,我们看到的不仅是伪大师时代的终结,更是中华文明传承方式从神秘主义向理性认知的历史性跨越。正如东南亚最大古董商李鉴宸所言:"让文物回家,首先要让真相回家。"

本质上是以权谋私。

所有人都假装不知道碳14检测法

你是说央视也是作假的帮凶?真是这那中国没有什么信得过的了[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

古玩市道垮掉的关键处就在于器物真假没有确定性,说真说假各执一词,然后完事继续胡乱卖。没有判官也无从追究,这个市场就成了沙滩上盖房子,必然垮掉。而能判的人在哪呢?说白了还没有这种人,这种超难的事,类似要破解道德经易经。又涉及全方位的整顿。还是走着瞧吧

砖家是什么玩意都知道

国宝帮们是不是可以喜悦了[笑着哭]

所谓鉴定都是相通的,基本就是不能出错。试问哪个人或哪个机构辨器物真假能不出错了?自古以来辨器物真假就几乎无人可以过这门槛,现今即便曹昭高濂再世,也未必能行。出了错谁来承担责任才需要明确