老友告别黄鹤楼西行,阳春三月直奔扬州城。

扬州,历来名声在外,经常被人们看作是江南地区的代表。

乾隆爷到扬州走一遭的事儿,好多电影电视里都讲烂了,这也显露出清朝那时候对扬州是多么看重。

但你可能没听说过,清军打进关内那会儿,在扬州城可是“杀了十天十夜没停手”。

这十天里,扬州城里的军民遭受了大难,死了整整80万人。

这件事情,清王朝的掌权者后来把它给隐瞒了,导致外面的人一点都不知道。

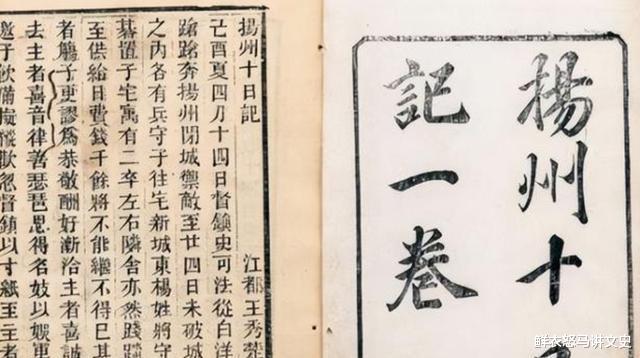

直到辛亥革命爆发,距离那事已过百年,人们才从一本书名叫《扬州十日记》的作品里,了解到整个事件的经过。

这么说吧,乾隆老往扬州跑,感觉这里面有点不寻常的味道。

清军为啥会对扬州下狠手,进行大屠杀呢?那时候到底经历了啥?

【满清历史、多尔衮把持朝政】

满清的历史相当悠久,不过在它变成清国这个名字前,它还有个更早的称呼,那就是“金”。

这个族群主要是在宋元时候,东北地区的一个游牧部落,那时候的书大多称他们为“女真人”,说的就是女真族。

在金庸的《天龙八部》里头,主角萧峰碰上了大辽的皇上,他俩还成了朋友。萧峰就劝那皇上,说别为难一个叫“完颜阿骨打”的人,这人和他带领的部落,其实就是女真人。

蒙古人统治了中原地区后,女真族也开始崭露头角。他们在东北地区扎根,努力壮大自己的经济和军事力量。

知晓蒙古人能够占领中原,创建一统的王朝后,女真族心里也开始萌生了壮志。

他们动手创建了自己的国度,叫做“金”国,为了跟元朝那会儿的金国区分,后人就叫它后金。他们从上层到下层,一步步搞起了自个儿的政治、经济、文化。与此同时,他们还忙着训练兵马,壮大军队实力。

但那时候,女真族内部四分五裂,始终没能拧成一股绳,实现真正的统一。

这就像蒙古族在成吉思汗这位“伟大领袖”出现之前,各个部落间没能拧成一股绳。

到了1592年,皇太极来到了这个世界。

皇太极是努尔哈赤第八个孩子,他在政治上特别有本事。

父亲努尔哈赤去世后,他靠着几个重臣的忠心支持,成功坐上了还没改成“清”的“金”国的皇位。

当了皇帝后,他勤奋治国,使劲儿推行一系列封建改革,让国家大权更加集中。皇太极特别器重汉人,这么做是为了以后能顺利打进中原,稳稳当当地统治整个天下。

另外,他出兵攻打女真部落,让好多部落都听从朝廷的安排。接着,他又去征讨已经衰弱的蒙古和边上的朝鲜,这样一来,他的地盘就大了不少。

他心底里的真正打算,其实就是想像蒙古族那样,统治中原地区。

在国内站稳脚跟后,他便着手安排军队,打算进攻关隘——那关隘正是大名鼎鼎的山海关,负责把守的将领是袁崇焕。

袁崇焕是明朝晚期的一位重要将领,他守着山海关这个关键地方。皇太极这次没像以往那样轻松,没法一下子就拿下山海关。

他想了个法子,让明朝的皇上自己动手干掉了袁崇焕,然后换吴三桂去把守山海关。这个结果,皇太极心里别提多满意了。

真没想到,啥都准备好了,结果皇太极因为天天太忙太累,在1643年就没了。

他去世后,年幼的福临,也就是后来的顺治皇帝坐上了皇位。但这时候,国家大权其实是落在他弟弟多尔衮的手里。

多尔衮把原来的国家名字“金”给换了,改成了“清”。

多尔衮还有好多老臣子,都接着皇太极没完成的事儿干,他们心里头就想着要打进中原去,占据那片地方。

但现在想要拿下山海关,还得找个帮手,光靠清朝自己的力量可不行。

就在这时,“闯王”李自成带着他的起义大军冲进了北京城。

明朝最后一位皇帝崇祯,选择了上吊自尽,这样一来,明王朝的终结就有了个明确的收尾。

【明朝覆灭、殊死抵抗】

那时候的明朝,已经是夕阳西下,处在风雨飘摇之中,情况十分危急。

李自成一路上的进攻非常顺利,这让多尔衮看清了明朝的衰败。于是,他决定集合兵马,计划再次攻打山海关。

就在这个时候,吴三桂自己找上门来了。

以前啊,吴三桂自个儿把山海关的大门给敞开了,让清朝的军队进来。因为这,他被清朝封了个藩王的头衔。

但吴三桂起初并非觊觎那个“藩王”的位子,主要是因为他跟李自成关系不好,两人合不来。

吴三桂心里犯嘀咕,怕自己的未来没着落,就跑去找多尔衮商量。俩人把事儿都谈妥了,随后他就把城门给敞开了。

清军进了关以后,军力真挺猛——那些八旗兵一个个勇猛无比,行动还特别迅速,很快就把北京城给攻到了跟前。

接着,他们以协助汉族大官平定叛乱的名义,进了北京城,把李自成的部队给打败了。

搞定这事儿后,他们没撤,反而动手收拾起中原其他那些小割据势力,一个个地吞并消灭。

北方那块地方,早被李自成的军队搅得一团糟,损失惨重。现在,他们哪儿还有力气跟清军对抗呢?

不久之后,清军迅速地把北方地区给收拾妥当,全部并入了自己的版图。

然后他们计划借着这股势头,一口气拿下江南地区。

这时候,剩下的那些明朝大臣们,靠着江河来防守,心里盘算着模仿宋朝当年搞出个“南宋”的法子,也打算在南方再立一个“南明”。

不过多尔衮很快就发现了这个计划,他马上命令八旗军南下,并且还派出了清朝的大将多铎。多铎带着大批兵马,浩浩荡荡地渡过长江,一路直逼扬州。

就在这时,南明的那些当官的都在忙着抢权力、争地位,一个个在后方搞起了窝里斗。

史可法,身为兵部尚书,在紧急关头被派往扬州,他和扬州的知府联手,共同对抗清军的攻打。

在他们的指挥下,扬州的军民团结一心,尽管自己这边只有数万兵马,而敌军数量高达十几万,但清军始终未能成功拿下扬州。

看到长时间攻打不下来,多铎就给清兵想了个“打气法子”。

激励政策呢,简单来说,就是当城池被攻下后,士兵们可以拿走城里大部分东西,除了那些特别值钱的宝物归公外,其余的战利品,谁抢到就归谁。

另外,士兵们不用遵守十天的“禁刀令”,这意味着他们可以对那些“不顺眼的人”动手,直接进行杀戮。

这个命令一出,清兵们瞬间跟充了电似的,精神焕发。

他们里头的某些人,家人或朋友在之前的战役里丢了命,心里憋着气想要报仇;但更多的人,满脑子想的都是等城一攻破,就能抢掠金银财宝。

这种规定挺残忍,不过却让那些道德观念不强的清兵,把内心的野蛮都释放了出来。

在拼死猛攻之下,扬州城终于失守了。

然而,“十天之内不准动武”的规定,却让扬州城不可避免地沦为了惨绝人寰之地。

【百年蒙尘、《扬州十日记》的再度出现】

城被攻陷后,扬州的知府大人不想蒙羞,就带着一家老小跳了井。另一边,史可法被抓了起来,但他死守着咱们民族的气节,对多尔衮的招降连看都不看一眼,结果多尔衮一气之下,就把他给杀了,还砍下头示众。

受那两位将军的带动,剩下的明朝士兵跟清军就在城里头打了起来。清军是骑马打仗的民族,进了城,他们的长处就使不出来了,结果死了伤了不少人。

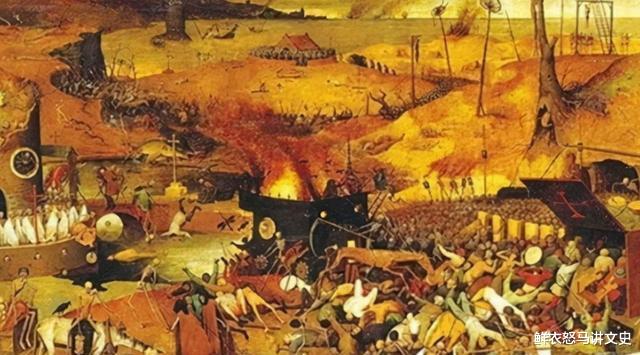

这让他们对明朝军民的怨恨更加深重,所以他们变得毫无顾忌,碰到人就下手狠杀!

《扬州十日记》里头说了,城里头的大部分军民都没能躲过那场大屠杀,城里的大河小流都被血染得变了颜色。

很多房子在遭到掠夺后,直接被付之一炬。

城里的居民,男的、女的、老的、小的,几乎都被杀了,唯一剩下比较多的人,就是寺庙里的僧人。

清兵留住那些和尚,主要是想让他们帮忙处理那些阵亡者的遗体。

据统计,那时候和尚们收集起来的遗体数量就已经惊人,达到了80万具,这还不包括那些尸体不完整的人——从这就能看出清兵的狠毒程度。

汉人们听到这个消息后,心里都非常气愤。但那时候,明王朝其实已经是个空壳子了,根本没有办法再拉起一支队伍来。

大多数老百姓呢,除了少数那些心怀大志的人,投身到了轰轰烈烈的反抗清朝、恢复明朝的运动中,剩下的只能无奈地向清王朝的强势低头。

清王朝为了掩盖真相,下令严禁相关书籍留存于世,还对了解此事的人采取极端手段,不是把他们关起来,就是直接杀害。

《扬州十日记》的作者王秀楚,是扬州城里逃过一劫的亲历者。

他根据自己的亲身经历写下了那本书,虽然那书在当时没能广泛传播,但却意外地传到了日本。

清王朝搞的“文字审查”那一套,让人们几乎都忘得一干二净了。

流传下来的,仅仅是历代人们口头传递的一些片段,但这些事情是真是假,现在已经很难确认了。

直到清朝快走到头的那最后一百年里。

西方列强步步紧逼,清朝政府变得摇摇欲坠,国内一些有抱负的人开始着手准备反抗行动。

孙中山带头的同盟会,在全国还有全世界的华人里面,都使劲儿推广“三民主义”。他们手里头的宣传家伙有限,《扬州十日记》就是其中一个很重要的。

这本叫做《扬州十日记》的书,是让在日本留学的学生在日本的一个图书馆里翻找到的。

鲁迅在《病后杂谈之余》这本书里说了,那些去日本留学的人,也会在图书馆里翻找那些能宣传革命的、讲明末清初故事的书。

鲁迅的话,其实给这本书的来源和是不是真品提供了一些证据支持。

这本书经过一些革命者的推广,逐渐在老百姓中间传开了。大家这才明白,原来清朝军队打进关内的时候,对扬州进行了残忍的“十天大屠杀”!

老百姓对这个烂透了的王朝越来越看不顺眼,结果,一场轰轰烈烈的辛亥革命就在全国范围内爆发了,彻底终结了这个王朝!

每次皇权变换,都会有人流血牺牲,而最终受苦受难的,永远都是那些普通百姓。

“扬州经历了十天浩劫,嘉定遭遇了三次大屠杀”,这些都是清朝统治时期发生的可怕事件。

换个角度来说,乾隆皇帝南巡江南,这事儿到底还算不算一件乐子呢?

但不管当权者怎么遮掩、毁掉线索,这事儿终归会在历史里留下点蛛丝马迹。

我们后来的人,也得从历史里找教训,不断努力进步,确保过去的那些苦日子再也不回来!

《扬州十日记》和辛亥革命:从书籍到阅读的历史透视 朱新屋 近代史探讨咱们聊聊《扬州十日记》这本书和辛亥革命的关系,从书籍史还有阅读史的角度来剖析一下。《扬州十日记》这本书,记载了不少历史事件,特别是关于扬州那段日子的惨痛记忆。到了辛亥革命那会儿,这本书又被不少革命者翻了出来,成了他们心中激愤的源泉。为啥这么说呢?因为这本书里写的那些事儿,跟革命者们想要推翻清朝统治、建立新国家的愿望,那是一拍即合。从书籍史的角度看,《扬州十日记》在辛亥革命前后那可是火得一塌糊涂。原先可能只是在文人墨客间小范围流传,但到了革命时期,这本书简直就成了畅销书。为啥?还不是因为书里写的那些历史,正好戳中了革命者的心窝子,让他们觉得,哎,这书写的就是就着了,觉得清朝统治那是必须得推翻,新国家那是必须得建立。这书,简直就成了他们心中的一把火,烧得旺旺的。所以说啊,《扬州十日记》这本书,跟辛亥革命那是有着千丝万缕的联系。从书籍到阅读,这本书都扮演了举足轻重的角色。咱们现在回头看看,也能明白为啥那时候的人们会对这本书如此着迷,为啥它会成为辛亥革命时期的一股重要力量。

#百家说史品书季#