在抗日历史上,就有这么一群官二代和富二代组成的抗日英烈群体,当时共有1700多名官二代或者富二代为了抗击日寇,近乎90%的人都壮烈牺牲,这些人牺牲的时候平均年龄只有23岁,他们就是中国的第一代飞行员——笕桥航空英烈。

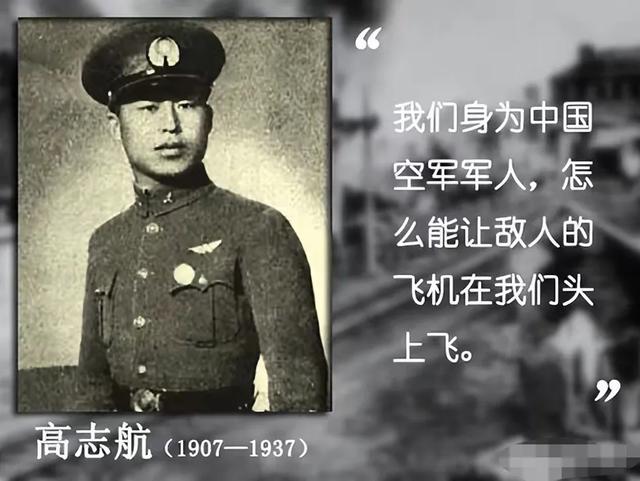

1937年8月14日,杭州笕桥上空的硝烟中,中国空军第4大队以6:0的战绩首开抗日空战大捷。这场被载入史册的"八一四空战",不仅打破了"日本空军不可战胜"的神话,更揭开了一群年轻人用生命捍卫领空的悲壮篇章。他们从笕桥中央航校起飞,在民族危亡的关头化作长空利剑,用青春热血铸就了"华侨之鹰""空中战神"的不朽传奇。

一、铁翼振翅:笕桥精神的觉醒

1931年九一八事变后,东北沦陷的警报声中,杭州笕桥迎来了一群特殊的求学者。他们或是富家子弟,或是南洋华侨,却都在"航空救国"的旗帜下汇聚。梁添成,这位印尼万隆中华学校的高材生,放弃复旦大学的锦绣前程,1935年考入中央航校第六期。毕业典礼上,他紧握母亲的手立下誓言:"我最少也要打下一架敌机,即使牺牲了也值得。"

同一时期,来自四川渠县的木工之子郑少愚,以飞行技术第一的成绩留校任教。他在《空军》杂志发表《驱逐机攻击重轰炸机之研究》,这份超越时代的战术思考,为后来的空战奇迹埋下伏笔。当卢沟桥的枪声响起,这位共产党员主动请战,从笕桥起飞的他,在武汉空战中单机缠斗五架敌机,血洒长空时仍保持着战斗姿态。

二、长空喋血:血色黎明中的忠魂

1939年6月11日,重庆上空的暮色中,梁添成驾驶战机如猎鹰般扑向日机编队。他独创的"吊着敌机尾巴打"战术让日军闻风丧胆,却也让自己陷入重围。当油箱中弹起火的瞬间,这位击落8架敌机的王牌飞行员,选择与敌机同归于尽,将生命定格在26岁。他的妻子夏伊乔身怀六甲,在万隆华侨的追悼会上,人们第一次听到"华侨之鹰"的称号。

1944年湘桂战役的硝烟里,林耀率队袭击湘江日军船队。这位曾在"五三空战"中左臂重伤的勇士,在遭遇敌机偷袭时机尾中弹。降落伞未及张开的刹那,他的生命永远停留在33岁。战友在他的飞行日志里发现最后一行字:"若为自由故,二者皆可抛。"而他的学生,正驾驶着新接收的P-40战机,继续在蓝天书写忠诚。

三、精神丰碑:跨越时空的守望

2025年清明,浙江革命烈士纪念馆前,红领巾与橄榄绿共同擦拭墓碑。在南京抗日航空烈士公墓的1468名中国籍英烈名单里,金华籍的吴复夏、郑海澄等名字依然灼人眼眸。吴复夏冒名报考航校,在1938年的笕桥机场轰炸中与战友同归于尽;郑海澄从日本名古屋飞行学校辗转归国,最终因发动机故障壮烈殉国,他的姐姐郑苹如正是《色戒》原型的抗日英雄。

在笕桥街道红星之家,70岁的王锦武常向孩子们讲述一江山岛战役。这位参加过抗美援朝的老兵,始终记得老连长临终前的话:"笕桥的天空,永远需要守护。"如今,当歼-20掠过当年的空战空域,当新一代飞行员在笕桥航校旧址重温誓词,那些消逝在云端的年轻面庞,正化作永恒的星辰,指引着后来者前行的方向。

从淞沪会战到武汉空战,从驼峰航线到豫湘桂战场,笕桥英烈用平均23岁的生命,在华夏长空书写了气壮山河的英雄史诗。他们留下的不仅是击落敌机的战绩,更是一种精神图腾——那是在民族危亡时刻挺身而出的担当,是面对强敌以命相搏的血性,是对"航空救国"信念的至死不渝。当我们仰望今日的和平蓝天,那些镌刻在纪念碑上的名字,永远提醒着我们:这盛世,正是他们当年浴血守护的模样。