1937年8月13日至11月12日,中国军队与日本侵略军在上海及其周边地区展开了一场震惊世界的大会战。这场持续三个月的战役,是中国抗日战争中规模最大、战斗最惨烈的战役之一,也是世界反法西斯战争东方战场的重要起点。淞沪会战不仅以血肉之躯延缓了日军的进攻节奏,更在战略层面重塑了东亚战场的格局,为中国赢得了国际社会的关注与支持。

一、战前态势与战略抉择

1931年九一八事变后,日本逐步侵蚀中国东北,1937年七七事变标志着全面侵华战争的爆发。面对日军的步步紧逼,国民政府面临着"应战"还是"求战"的战略抉择。蒋介石在日记中写道:"倭寇果乘我准备未完之时,逼我屈服乎?或故与宋哲元为难,使华北独立乎?"最终,国民政府决定采取"以空间换时间"的战略方针,主动在上海开辟第二战场,将日军由北向南的进攻路线改变为由东向西,从而利用长江流域的地理纵深迟滞日军推进。

上海作为中国经济中心和国际大都会,具有重要的战略地位。日本海军陆战队在此长期驻有重兵,其虹口基地犹如插入中国心脏的利刃。1937年8月9日,日本海军中尉大山勇夫驾车冲击虹桥机场,成为战役的直接导火索。国民政府迅速调集精锐部队,张治中率第九集团军于8月13日发起全面反击,淞沪会战正式爆发。

二、战役进程与军事博弈

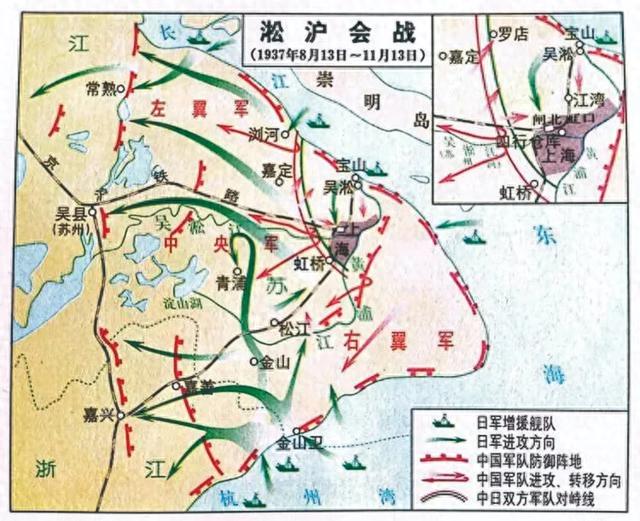

战役初期,中国军队采取先发制人策略,集中优势兵力围攻日军上海特别陆战队司令部。德式装备的第八十八师、第八十七师等精锐部队在上海市区展开激烈巷战,一度将日军压缩至黄浦江畔。但随着日军援兵不断登陆,战场形势逐渐逆转。

日军于8月23日在长江沿岸的川沙口、狮子林等地实施大规模登陆,中国军队被迫分兵迎战。罗店争夺战成为战役的焦点,双方在此展开拉锯战。据统计,中国军队每天消耗一个团的兵力,阵地反复易手达二十余次。陈诚在回忆录中描述:"罗店小集镇已化为一片焦土,尸横遍野,血流成河。"

9月30日,日军发动总攻,中国军队转入防御阶段。苏州河争夺战中,谢晋元率"八百壮士"坚守四行仓库,以血肉之躯阻挡日军进攻。这场持续四天的战斗通过媒体报道传遍世界,成为中国抗战精神的象征。11月5日,日军在杭州湾金山卫登陆成功,形成对上海的战略包围。中国军队被迫于11月12日全线撤退,淞沪会战宣告结束。

三、战略价值与历史影响

淞沪会战打破了日军"三个月灭亡中国"的狂妄计划,将战争拖入长期化轨道。据统计,中国军队投入总兵力约75万人,伤亡达30余万人;日军投入约30万人,伤亡9万余人。战役期间,中国空军首次与日军航空兵正面交锋,涌现出高志航等抗日英烈,打破了"日本空军不可战胜"的神话。

国际社会对淞沪会战的关注加速了中国抗战的国际化进程。苏联于1937年8月21日与中国签订《中苏互不侵犯条约》,美国民间成立"美国援华会",英国、法国等国也对日本实施不同程度的经济制裁。这些外交成果为中国争取到了宝贵的国际支持。

淞沪会战的失利暴露出中国军队在装备、训练和指挥体系上的不足,促使国民政府加快军事改革步伐。同时,战役激发了全民族的抗战意志,正如《申报》社论所言:"淞沪一战,全国上下,同仇敌忾,虽至粉身碎骨,亦在所不惜。"这种精神力量成为支撑中国坚持抗战的重要支柱。

站在历史的长河边回望,淞沪会战不仅是中国抗战的重要里程碑,更是世界反法西斯战争的光辉篇章。它以30万军民的血肉之躯,为中国赢得了战略主动权,为世界反法西斯战争作出了不可磨灭的贡献。当我们在和平年代缅怀先烈时,更应铭记这场战役所承载的民族精神与历史价值。