封面·列维坦《弗拉基米尔路》

我们再来从艺术实践上来看待中国古代文学艺术史上发生过的几次影响巨大的变化,它们和莱辛时代的法国新现实主义与苏黎世派之间发生的冲突既有相同也有不同。这种变化主要围绕三个主要的方向进行,一个方向就是如何解决文章形式上的美饰,比如语言描述、修辞手段包括整齐的句式与思想传播之间发生的矛盾,总而言之,是关于艺术的内容与形式之间是否处理得合适而发生的冲突。这场斗争的历程相当漫长,它的萌芽实际上起于楚辞对于《诗经》的背叛,经历了汉赋时代、六朝骈文时代,最后由韩愈的古文运动给予终结。也就是说,它起始于战国末期,终结于中唐时期,前后有差不多1200年。

第二个方向就是宫廷馆阁文学与文人文学之间的较量,它包括唐代上官体与初唐四杰的冲突;西昆体与北宋诗文革新的冲突;台阁体与前后七子之间的冲突。第三个方向是俗文学与雅文学的冲突,包括唐代诗歌对于六朝民歌的继承;宋词对于民间曲子词的继承;戏曲和白话小说的产生。写到这里我也有些感慨,明清的道德伦理桎梏太严厉了,以至于明清的时调没有产生波澜,甚至都不能说成是涟漪。这是很可惜的一件事。

上述三种变化与莱辛时代包括后来歌德、席勒(当然也有莱辛给他们的启发)所面临的文化风潮、针对的对象甚至包括最后的解决方案都有些类同,不过是两种手段嘛,一个是向古人求助,一个是向民间求助。历史上所有革命和革新,包括政治的,思想的,文化的,甚至经济的,除了科学技术的革命与创新之外,其他的变革,走的几乎是同样的道路。这个也算是历史规律吧,西方如此,中国也是如此。

所以我在前面说,莱辛的《拉奥孔》在思想逻辑上有些混乱,他似乎想抓住一些东西,但又不能明确地指认出来,而这些内容,却可以在中国的美学思想中找到具体的理论和实践的依据。当然这些理论也是后来人给总结出来的,美学实践中的那些人同样不能明确地描述自己的行为逻辑的线条。这算是我读《拉奥孔》所产生的第五个感想。

下面我想谈一谈莱辛《拉奥孔》提到的诗与画的界线问题,算是第六个感想。

首先要提出的一个问题是,艺术部类是不是有等级的?或者换一个说法,人类艺术的最高形式是哪一门艺术?还真有人给出了标准答案,比如有人说是建筑,有人说是文学,也有人说是音乐,在我国特别而且独立的说法是书法。但是,却没有多少人认为绘画、舞蹈、戏剧等等这些让我们能够诉诸感官,并直接理解创作者意图的的艺术形式是高级的艺术门类。前面说的那些艺术形式多少给人以抽象的感觉,包括文学。因为文学并不直接诉诸我们的感官,需要通过想象与联想再现语言传达出来的场景。

我觉得这种理解比较片面、偏颇。从前给学生讲文学概论、艺术学概论的时候经常要提醒他们的的是,作为艺术创造而言,核心目标在于传达艺术家的情感;而作为艺术接受而言,便是体察艺术作品中表达出来的情感。也就是说,艺术作品不是用来讲道理的,而是用它的情绪来感染你,打动你,因此而获得观众们的共鸣。所以并不存在哪一种艺术门类更高级的问题。黑格尔在他的《美学》中说:艺术理想的本质在于“使外在的事物还原到具有心灵性的事物,使外在现象符合心灵,成为心灵的表现”。

所以,莱辛在提到诗与画的界线时,明显有贬损画,而提高诗的倾向。尽管他说的绘画比较多地指向雕塑,而诗比较多地指向史诗和戏剧。在莱辛那里,绘画更多地指向描述,而诗更多地指向理想。所以即使是描述体的诗,在莱辛看来也不是诗创作应该选择的正确发展方向。这仿佛就是孔子说的:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”繁琐而浮华的描述,掩盖了高尚的道德理想。这当然是个衍生出来的话题,我后面也可能会讨论它。现在我们来着眼绘画,它是不是如一些人想象的那般,全部的表达意图,所有的情感呈现都只限于画面,因而一览无余。

我不这样看。

还在青年时期,我就很喜欢巡回展览派画家列维坦的《弗拉基米尔路》。列维坦是一位风景画家,《弗拉基米尔路》看起来也是寻常的风光画,或者说是莱辛很不喜欢的绘画题材。但弗拉基米尔路却是一条不寻常的道路,是沙俄时期,沙皇将苦役犯流放到西伯利亚去的一条必经之路。当年的十二月党人起义失败之后便是经由弗拉基米尔路走向西伯利亚。这是一批出生于贵族,接受过良好教育的青年军官,而最值得歌颂的是他们的妻子与未婚妻,那些出生同样高贵的女人,毅然选择了同他们的丈夫和爱人,从彼得堡出发,徒步走上了这条通往死亡的弗拉基米尔路。

列维坦用浓重的笔触渲染了愁云密布的天空,路边的衰草也流露出凄惶之色,一条泥泞的道路通向不可知的远方。当然,不仅仅是十二月党人,凡是沙皇认为的重要的囚犯,都会走过这条路,弗拉基米尔路上也发生过很多的残酷而惨痛的故事。以至于当我们看到列维坦这幅风景画的时候,心里竟然无比沉重和悲哀,它承载了太多的苦难,甚至包括鲜血,包括死亡。

当你这样去阅读列维坦的《弗拉基米尔路》的时候,它给我们带来的心灵上的震撼一点都不亚于阅读一首史诗。难道你可以说这幅画中没有包含“理想”吗,难道这种表达不是高贵的、伟大的吗?

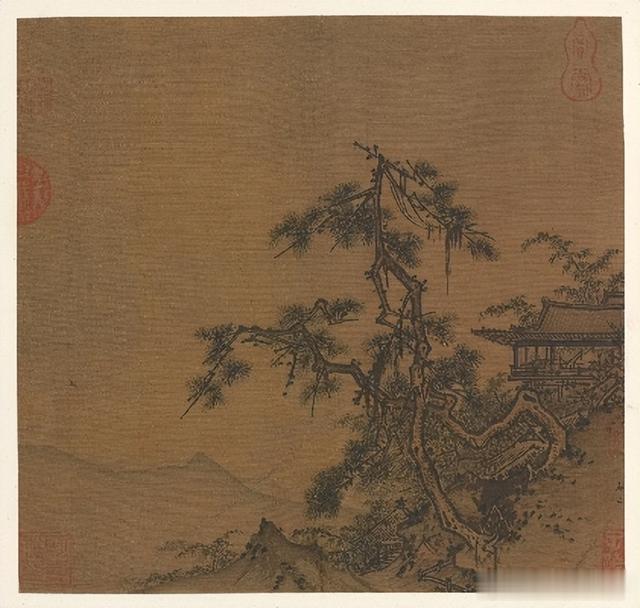

中国南宋末年有两位画家,一个叫马远,一个叫夏圭,后来被人称之为“马一角”和“夏半边”。我们知道董源、李成、范宽被称为北宋三大家,他们的画气势磅礴,表现的都是整山整水。而到了南宋末年,却出现了画残山剩水的马远和夏圭。这是什么原因呢?据说朱棣很不喜欢马远和夏圭的画,说:“残山剩水,宋偏安之物,何取焉!”不管马远和夏圭是不是托物言志,但就是有人会从中读出家国的悲哀。

另外一个例子是八大山人朱耷,明亡之后,作为明皇室的后裔,他拒绝与统治者合作,隐姓埋名,遁迹空门。朱耷有一首题画诗说:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。横流乱世杈椰树,留得文林细揣摹。”所以你看朱耷的画的乌鸦,画的鱼,样子都很怪,眼睛白多黑少,用墨也是乌烟瘴气。这都是个人情怀的表达。所以我们可以说诗与画在表现形式与手段上的确有很大的区别,不过也不是如莱辛写的那样,诗歌属于流逝的时间,绘画属于静止的空间。以这样的方式来理解绘画,艺术品位和鉴赏境界还是低级了一点。

所以说,即使我们欣赏绘画,它也可以如刘勰在《神思》中讲述的那样:“文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载,悄焉动容,视通万里:吟咏之间,吐纳珠玉之声,眉睫之前,卷舒风云之色”。他说的固然是文,但我们读画也当如斯看。

我认为,采用哪种艺术形式并不会对一个艺术家的情感表达产生干扰,即使你的技术不够娴熟精致也不会,而且我认为,过分地追求技术,也许会给艺术家的表达造成一定的损害,而莱辛也同意这个观点。关于技术的问题,我后面可能还会提到。站在这个立场上来说,任何一种艺术种类,包括诗歌与绘画没有任何的区别。

附注,本篇图片均来自于网络。

以上马远

以上夏圭

以上八大山人