宁波慈溪——雪窦寺

陈布雷(1890年11月15日-1948年11月13日),浙江宁波慈溪人。原名训恩,字彦及,笔名布雷、畏垒,后以笔名行世。是中国近代一位很受关注而颇有争议的人物。曾任蒋介石侍从室第二处主任、最高国防委员会副秘书长等职,成为蒋介石的首席侍从。抗战时期,陈布雷用如椽之笔,写出了多篇激扬民族志气的不朽文章,是国民党的"领袖文胆"和"总裁智囊",素有"国民党第一支笔"之称。1948年11月13日,在南京自杀身亡。著有《畏垒评论集》《陈布雷回忆录》《陈布雷文集》等。

陈布雷像

一、慈溪少爷,报业奇才

陈家世代农耕,从陈布雷祖父开始,陈家逐渐转变为茶商,积累了不少家业,是慈溪一带的富裕人家。作为陈家少爷,他吃穿用度虽称不上奢侈,但身边不缺奴仆服侍。陈父望子成龙,在五岁时就给他启蒙。一年后,陈父便领着儿子拜当时的大才子袁莘畊为师,接触儒家经典。经过几年苦读,陈布雷在府试中摘得桂冠,被保送进了慈溪县中学堂,1906年,从慈溪县中学堂毕业后转入宁波府中学堂。1907年再入浙江高等学堂(浙江大学前身),1911年以名列第四名的成绩毕业。同年,陈布雷与结发妻子杨品仙结婚。杨品仙出生于一个书香门第,温柔贤惠、才华横溢。陈杨两家是世交,两人十多岁时就在父母主持下订了婚约。

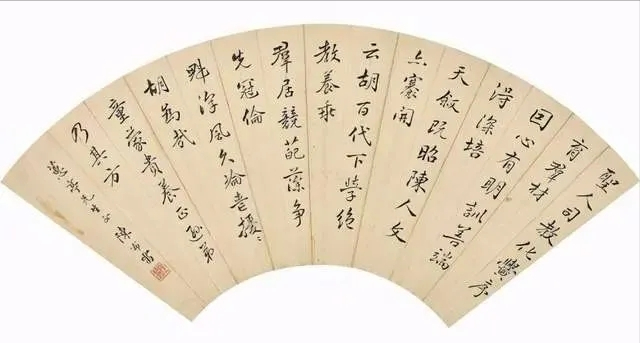

陈布雷书法

婚后不久,陈布雷应上海《天铎报》之聘任撰述。他自认为笔底有风雷,开始用"布雷"为笔名,步入上海报界。陈布雷才华出众,勤勉敬业,行文犀利,观点尖锐,很快成为上海报界的著名记者,被时人赞叹为“论坛寂寞中突起之异军”。同年10月武昌起义后,他写的《谈鄂》十论,反对封建帝制,宣扬共和精神,按日刊布,影响很大。孙中山先生代表临时政府用英文起草的《对外宣言》,就是由年轻的陈布雷翻译成中文最先在《天铎报》上发表。1912年3月,陈布雷加入了同盟会。1920年,他先在商务印书馆编译《韦氏大学字典》,后任《商报》主编兼《国闻周刊》主要撰稿人。在反对曹锟贿选、军阀孙传芳入浙、段祺瑞把持军阀政府等一系列重大事件中,其立场与当时在广东的国民党不谋而合,遥相呼应,形成了一股朝气蓬勃的革命舆论。

孙中山像

孙中山赞扬《商报》"可称为是忠实的党报",说它的宣传比国民党办的报纸还更有成绩。陈布雷所写的一些时事评论,与当时中国共产党的主张也基本相符,有的文章也被中共中央主办的《向导》周刊转载。中共早期青年运动领导人萧楚女曾致函《商报》,赞扬主笔的革命精神。著名进步报人邹韬奋也说"陈布雷先生不但有正义感,而且还有革命性。当时人民痛恨军阀,倾心北伐,他的文章往往以锐利的笔锋,公正的态度,尽人民喉舌的职责”。当时,孙中山先生对陈布雷十分赞赏,专门派人到上海保护他的安全,防止被军阀刺杀。陈布雷的才名惊动了在上海的国民党要人陈果夫。陈果夫看出陈布雷是可用之才,时常把国民党圈内的决策透露给他。

邹韬奋像

陈布雷如虎添翼,据此评析时局,给外界造成"有先见之明"的感觉,引起世人瞩目。1923年,他开始用“畏垒”笔名发表短评,大胆批评北洋政府的一些重要人物。当时《商报》发行量达到一万数千份。郭沫若对这一时期的陈布雷颇为推崇,“如椽大笔,横扫千军,令人倾慕”。两人惺惺相惜,诗歌唱和。1924年,陈布雷因抨击租界当局糜烂而差点入狱,但事后仍旧气度不改,并放出豪言说:“主笔不吃官司,不是好主笔。”1926年元旦,《商报》创刊五周年。36岁的陈布雷执笔写下《五年来之回顾与前瞻》,此时他已誉满报界,并满怀信心地表示,将以新闻事业终其一生。这年春天,蒋介石委托邵子力转赠自己戎装照给陈布雷,并颇为谦逊地落款为“弟蒋中正”,以示尊重。

上海外滩旧照

二、领袖文胆,总裁智囊

1926年春,陈布雷屡屡撰文评论国共关系,竟断言中国革命"舍国民党莫属"。二次北伐期间,身为北伐军总司令的蒋介石急需身边有一支笔杆子可供自己驱使,而在文坛享有声望的陈布雷是理想人选。同年11月,陈果夫转呈蒋介石求贤若渴之意,坚请陈布雷和潘公展去南昌谒蒋,接受面试。蒋介石目光中闪射出睥睨一切的寒光,吓得衣饰讲究的潘公展眼光浮动,举止僵硬。"眸不正则心术邪",笃信相术的蒋介石对潘公展泛起一丝反感。而陈布雷嘴瘪唇翘,头发蓬松,像是一个埋头做学问的书呆子,看不到一丝俗气。蒋介石问以如何对付上海的工人运动时,潘公展抢答在先:"总司令自有妙策"。此类等于交白卷的讨好是不会受到蒋介石赏识的。

蒋介石戎装像

正襟危坐的陈布雷用谦卑的口气回答道:"愚见是否以可靠的部队包围上海,造成猛虎出山之势,然后用帮会势力打头阵……"蒋介石微微点头,对他俩的取舍之意已定。落选的潘公展先期返沪,陈布雷入迁总司令部居住,继续接受考察。笔试的题目是"告黄埔同学书",按照蒋介石指示的要点,用校长和总司令的口气写。陈布雷凝思片刻,奋笔疾书,一气呵成。蒋介石看了文稿,点头称许。同年,他加入国民党。1927年3月,蒋介石先让陈布雷出任浙江省政府秘书长,5月赴南京转任国民党中央党部秘书处书记长。此时的陈布雷还有着文人的文骨。虽然他很欣赏蒋介石,但是实在无心于政治。于是,两人口头达成一个协议,陈布雷回到上海继续办自己的报纸;在老蒋需要一些重要文稿时,再回到老蒋的身边工作。

蒋介石书法

1928年,陈布雷辞去中央党部秘书处书记长职,赴上海任《时事周报》总主笔,创办《新生命月刊》。然而接下来的人生舞台已经不能让他随意选择了。不久,陈布雷出任国民党中央宣传部副部长,兼任复旦大学中国国文科新闻组(新闻系前身)教授,主讲《社论作法》。从此,陈布雷的政治命运与蒋介石开始同舟共济和水涨船高了。1929年6月,陈布雷随蒋介石赴北平祭奠孙中山,起草了《祭告孙总理》一文,更是将蒋介石捧上了孙中山合法继承人的位置。1929年8月,出任浙江省教育厅厅长;次年,赴南京任国民党教育部次长。1931年8月,蒋介石为缓和国民党内部日益尖锐的矛盾,辞国民政府主席职,离京回乡。陈布雷再度出任浙江省教育厅长。在此期间,蒋介石多次表达了“实需如君者在余之左右”,“总之盼其能来此相助”。

奉化蒋氏故居

1931年“9·18”事变后,蒋介石再度出山,任军事委员会委员长,推行“攘外必先安内”政策,围攻红军革命根据地。陈布雷随同蒋介石回到南京。他在《外交评论》上发布了一篇名为《敌乎?友乎——中日关系的检讨》的文章。这篇文章的目的一目了然,就是希望大众认同蒋介石攘外必先安内的决策。虽然他笔下有惊雷,但陈布雷为人相当沉默、低调,性情颇不张扬,甚至有一些忧郁。尽管遇到了赏识他的人,但是陈布雷显然不适合从政,甚至这种文胆工作进一步导致了他的抑郁加重。这时的陈布雷,“意常不乐,每思隐退,重做记者,或教书自给”。显然他的内心一直是流浪着的,他并不喜欢这种高处不胜寒的政治人生。

陈布雷书法

1934年5月,陈布雷任国民党军委会南昌行营设计委员会主任。1935年后历任蒋介石侍从室第二处主任、最高国防委员会副秘书长等职,成为蒋介石的首席侍从,长期为蒋介石草拟文件。他如影随形地服侍蒋介石,专心致志处理党政机要,撰写书信文告。堆积如山的文件,矛盾百出的情报,一经他整理,很快就变成条理分明、言简意赅的汇总情报,供蒋介石审批、决策。蒋介石"著作等身",陈布雷是主要代笔人。蒋介石的文告、演讲辞,十之八九出自陈布雷之手,从而成为了蒋介石的“御用”笔杆子、“领袖文胆”和“总裁智囊”。对蒋介石而言,陈布雷可谓忠贞可鉴,竭力奉献。

国民党军委会南昌行营旧址

三、为人捉刀,力主抗战

蒋介石曾问他说:“君自择之,愿任何种职务?”陈布雷则回答说:“从政非我所愿。余之初愿在以新闻事业为终身职业,若不可得,愿为公之私人秘书,位不必高,禄不必厚”。由于始终心绪不定,他连房子都不想租,而是住在旅馆里。由于个人的文章影响全局,他经常会成为蒋介石重要笔墨的首席操持者。国共之间,在民族大义上可以团结御辱。但是两党又存在着不可调和的阶级矛盾。陈布雷作为蒋介石的"御用"笔杆子,又担任"总统国策顾问"及全国宣传小组召集人,是国民党政权在文化舆论宣传方面的"总参谋长"。在他任职期间,他曾参与起草过一些反共方面的文章,替蒋编织过谎言,最典型的是为蒋介石编写了《西安半月记》。

蒋介石与张学良合影

1936年12月12日,张学良和杨虎城为了劝谏蒋介石改变"攘外必先安内"的既定国策,在西安发动"兵谏"。蒋介石被迫接受"停止内战,联共抗日"的主张。西安事变后,蒋介石余怒未消,要求陈布雷在《西安半月记》中把张学良和杨虎城刻画成犯上作乱的叛逆,并美化自己在危难中镇定自若,对他们晓以大义,使之幡然悔悟,才得以转危为安的高大形象。陈布雷知道张学良、杨虎城原为抗日而兵谏,并无"弑君"、"篡权"之意,也听说了一些蒋在惊慌中跳窗逃至山后的狼狈情节。但陈布雷无法违拗蒋介石的旨意,只得唯命是从。事后,他在日记中写道:"余今日之言论思想,不能自作主张。躯壳和灵魂,已渐为他人一体。人生皆有本能,孰能甘于此哉! "他并多次表示,"不能用我的笔达我所言","为人捉刀是苦恼的"。

西安华清池——兵谏亭

"七七"卢沟桥事变爆发后﹐1937年7月17日,在庐山谈话会上,陈布雷为蒋介石起草了《最后的关头》的演讲稿,郑重宣布:"卢沟桥事变的推演,是关系中国国家整个的问题。此事能否结束,就是最后关头的境界"。"事变能否不扩大为中日战争,全系于日本政府的态度;和平希望绝续之关键,全系于日本军队之行动。在和平根本绝望之前一秒钟﹐我们还是希望和平的"。"我们希望和平,而不求苟安;准备应战,而决不求战"。最为著名的一句是,"如果战端一开,那就地无分南北,人无分老幼,无论何人皆有守土抗战之责任"。 它如同"抗战宣言"一样,为中国四万万同胞广泛传诵,激励了全国军民同仇敌忾、团结抗战的最大决心。抗战时期,陈布雷还有许多文章得到普遍赞誉,在国内外产生过很大的影响。

蒋介石庐山讲话旧影

陈布雷爱憎分明,力主抗战,支持亲属奔赴抗日前线,设法掩护民主进步人士,曾促成郭沫若顺利归国。郭沫若曾在1927年"四·一二"政变后,发表了著名的讨蒋檄文《请看今日之蒋介石》。蒋介石发出通缉令,迫使郭沫若流亡日本。"七七"事变后,郭沫若欲回国抗日。为此,郁达夫请陈布雷代为说情。但蒋介石仍耿耿于怀,而陈布雷捧出郭沫若在日本出版的《两周金文辞大系》《殷契粹编》等一叠书说:"委座,据说,郭沫若这些年没有再搞政治,他主要是埋头研究殷墟甲骨文和殷周的铜器铭文……学术成果在国际上很有影响。现在,他想回国参加抗战,所想请示委座……"。这样,经陈布雷的说情,郭沫若才得以顺利回国。抗战胜利后,陈布雷任总统府国策顾问、《申报》顾问兼常务董事 。

郭沫若像

四、佩服中共,身不由己

抗日战争胜利后,迫于国内外要求和平反对内战的舆论压力,国民党内战准备尚不充分。为避免内战、争取和平,1945年8月28日,应蒋介石之邀,毛泽东主席率中共代表团,赴重庆与国民党进行了43天的和平谈判。经过43天的艰苦谈判,1945年10月10日,国共双方代表签订《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》,并公开发表。国民党政府接受中共提出的和平建国的基本方针。双方协议"必须共同努力,以和平、民主、团结、统一为基础","长期合作,坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国"。双方还确定召开各党派代表及无党派人士参加的政治协商会议,共商和平建国大计。这是重庆谈判最重要的两项成果。

毛泽东与蒋介石重庆谈判期间合影

11月14日,重庆民营《新民报晚刊》的副刊隆重推出毛泽东的词《沁园春•雪》,并为该词书写了按语——“毛润之先生能诗词,似鲜为人知。客有抄得其《沁园春•雪》一词者,风调独绝,文情并茂。而气魄之大乃不可及”。此词一经发表,即刻轰动山城,一时间洛阳纸贵,传诵四方。蒋介石异常恼怒,他找来自己的“文胆”陈布雷,要陈布雷也来一首,把《沁园春·雪》压下去。陈布雷说《沁园春·雪》“气度不凡,气吞山河”,认为自己难望项背,遑论压倒了。蒋介石不悦地说,我们为什么就不能写出这种文章来?陈布雷拿起文稿,有些沮丧、有些无助,也有些顶撞地说:“人家的文章是自己写的!”

毛泽东书法——《沁园春·雪》

蒋介石被陈布雷这一顶,想起自己连日记都要他人捉刀,脸红一阵、青一阵,一脸尴尬。在重庆会谈期间,周恩来曾专门托人表达对陈布雷先生的期冀:“对布雷先生的道德文章,我们共产党人钦佩;但希望他的笔不要只为一个人服务,而要为全中国四万万同胞服务”。 1946年3月,蒋介石 撕毁《双十协定》,下达最后通牒,要求中共代表全部撤离南京和重庆等地,这使得和平建国的愿望被彻底打破。闻悉中共代表团团长周恩来不日即将离开南京,陈布雷好几日神情忧郁,在办公室里来回踱步,长吁短叹。一天傍晚,陈布雷坐着小汽车,先在紫金山下绕了一圈,七拐八弯,最后辗转到了中共驻南京办事处所在地梅园新村17 号。

周恩来在南京梅园新村17号

在国共和谈时,陈布雷虽不是正式和谈代表,但作为侍从室主任,也常以蒋介石私人代表的身份参与和谈事务,与周恩来有过多次接触。他对周恩来的风度、学养、人品均钦佩不已。陈布雷在楼上与周恩来对坐了两个多小时,快半夜了,才一起下楼。两人走到楼前花园左角,又继续攀谈起来。两人又谈了约莫半个小时,陈布雷才向周恩来告辞。周恩来送他们上车,临别时,陈布雷和周恩来两人紧紧握手。周恩来坚定而温和地说:“你的事我去办,你放心”。陈布雷也说:“希望周先生再来,再来南京”!说完,挥手告别,登上小汽车。原来陈布雷是为儿子、女儿、女婿的私事,前来“托孤”的。他知道,自己的家人无法逃避这场战争的煎熬,希望周恩来多加照顾。

周恩来书法

1947年9月,陈布雷的爱女陈琏与袁永熙结婚才一个月,便因“通共”嫌疑被捕入狱。陈布雷在家中坐立难安,思来想去,还是决定亲自出面求情,他含着泪给蒋介石写了一封短信:“女儿陈琏、女婿袁永熙,因‘共党嫌疑’自北平解抵南京,该当何罪,任凭发落,没口无言。”尽管陈琏、袁永熙是因为“共党嫌疑”的罪名被捕,但实际上军统并没有抓到实际性的证据,而且陈琏、袁永熙两人被捕后,也并未泄露自己秘密党员的身份,这也无疑给了蒋介石一个很好的借口。一次,蒋介石在宴请北京大学校长胡适后,特意叫住陈布雷,委婉地对他说:“你女儿女婿的案子,我已派人查过,不是共产党,是‘民青’(民主青年联盟成员),你可以把他们领回去,要严加管教”。

陈布雷女儿陈琏与女婿袁永熙结婚照

得了蒋介石允准,陈布雷出面保释,将女儿女婿营救出狱。原来,陈琏于1937年在国立二中读高中时,就秘密加入中国共产党。而袁永熙是陈琏1939年考入西南联大的地质学时的地下党支部书记。两人就是在从事革命活动中相识相爱的。当然陈布雷只知道女儿和女婿思想“左倾”,对他们是否是中共党员心存疑虑。不管怎么说,陈布雷对这个女婿还是满意的。袁永熙出狱后,陈布雷专门请来亲朋好友为他洗尘,并亲自嘱咐了几句:“怜儿已经回慈溪老家了,你也到那边乡下去。我已是风烛残年,自顾不暇,怜儿就托付给你了。国家多难,好自为之”。在半年后,陈琏、袁永熙夫妇又回到了南京,并与党组织恢复了联系,仍积极从事地下党的工作。

南京——鸡鸣寺

五、油尽灯枯,自杀身亡

1947年陈布雷任总统府国策顾问,代理国民党中央政治委员会秘书长。陈布雷从小在封建思想熏陶下,"士为知己者死"的观念根深蒂固,并将为国出力与效忠领袖混同一事。而蒋介石不但信任他,也很尊重他。凡此种种,都使陈布雷感激涕零,多次表示对领袖的"知遇之恩"将铭记不忘。但是,抗战胜利以后,他察觉到国民党的政治黑暗、官吏腐败、经济凋敝、丧失民心,眼看着他心目中原来的"抗日领袖"、"民族英雄"成了众矢之的,被作为"人民公敌"陷于全民的包围中。这时,那个"从一而终"的封建思想,依然顽强地主宰着陈布雷的心灵。他曾比喻过自己是"嫁人的女子,难违夫子"。

蒋介石像

陈布雷眼看着亲手参与建立的蒋家王朝摇摇欲坠,自己空有一腔报效“浩荡皇恩”的夫子情怀,却无回天之力,顿感失望之极。作为深受传统文化熏陶的一介文人,陈布雷选择了传统文人参政的惯用方式——诤谏。他从心里讨厌内战,认为饱受八年抗战之苦难的同胞应该休养生息,曾多次向蒋介石建议罢兵休战议和,不料却被蒋介石斥之为“书生误国”。他不满蒋、宋、孔、陈四大家族的贪腐,曾向蒋介石建议让其拿出藏匿的美金,用于国家建设和改善民生,从而招致了蒋介石的嫉恨。面对现实他感到绝望。而且,长期超负荷的工作,使他的健康状态每况愈下。他在日记中写道:"今春以来,目睹耳闻,饱受刺激,入夏秋后,病象日增,神经极度衰弱" 。

陈布雷与其儿子

1948年10月下旬,在陈布雷的儿子陈过赴美留学前夕,他向父亲告辞,只见父亲精神颓丧,头发蓬乱,形容枯槁,语音低微,哀叹着说:“前方军事溃败到如此地步,后方民心思变又如此,此时此刻,最高当局却要我写一篇《总体战》的文章,这叫我如何落笔啊”!1948年11月初,一向深居简出的陈布雷突然提出要女儿、女婿一起陪他拜谒中山陵。11月12日晚,陈布雷单独将袁永熙叫到身边嘱咐:“永熙,政治这个东西不好弄,你和怜儿千万不要卷到这里面去。我搞了大半辈子政治,一生的错误就是从政而不懂政治,以致无法自拔,于今悔之晚矣”!对于女儿、女婿所选择的道路,陈布雷似乎心知肚明,从本心来说,他很不希望女儿、女婿走这样一条路。然而可惜的是,他自己所选择的道路,最终却让他无路可走了。

南京中山陵

11月12日夜,陈布雷在南京自杀前夕,留下了10封遗书,将公事、私事交代得清清楚楚,一丝不苟。在给家人留下的遗嘱中说:“我的躯体不值一钱,草草为我斥窕,即在南京薄埋之,千万勿为我多费财力也”。在给蒋介石的遗书中表示“布雷追随二十年,受知深切,任何痛苦,均示承当,以期无负教诲”。“今春以来,目睹耳闻,饱受刺激”,表示自己的自杀选择出于“忧国、忧己”,“党国艰危至此,贱体久久不能自振”。在遗书最后,这位具有强烈的中国传统士人风范的人士这样写道:“天佑中国必能转危为安,惟公善保政躬,颐养天和,以保障三民主义之成功,而庇护我四亿五千万同胞”。1948年11月13日,“油尽灯枯”的陈布雷黯然自杀身亡,终年58岁,安葬于杭州市九溪社区上海市总工会疗养院2号楼东邻。

陈布雷书法

陈布雷的死无非是看到蒋家王朝江河日下,颓势难挽,加之性情抑郁,最终成了压倒他最后的一棵稻草。这个自认为"百无一用"的病弱书生,最终以"自弃自了"的方式与人世告别。陈布雷去世后,蒋介石黯然神伤,并亲自写下了"当代完人"四个字以示褒奖。为了对外宣传,蒋介石隐瞒事实,授意解释陈布雷之死是“忧国深切”。直到后来,陈布雷的日记被公布,世人才真正了解内幕。纵观陈布雷先生的一生,从对孙中山先生革命精神的敬仰,到对蒋介石“礼贤下士”的感激,再到对腐败、黑暗和尸食素位的国民党政权的痛恨,使他陷入深深的良知谴责。在理想和现实的磨盘中,陈布雷最终被碾压粉碎,选择亲手结束了自己的生命。

陈布雷墓