苏联没有成为“民族熔炉”而是成为了“新民族的孵化器”。

10月革命爆发和布尔什维克取得全俄的政权是一个超过革命领导者预期的事件。连列宁自己当时也说过只要政权坚持的时间超过巴黎公社就可以了。

残酷的内战结束后,布尔什维克接手了一个满是战争创伤的国家。不过他们也很“幸运”,这个一张白纸的国家可以由他们自由的“勾勒”心中的理想天国。

这也是第一个由无产阶级建立的一个国家。革命者既兴奋又迷茫,他们走入了共产主义的“无人区”。

面对沙俄帝国遗留的民族问题,新生的苏维埃有一些“书生意气”了。历史发展证明很多政策刻意加速了边疆民族的离心力,给后面几十年的苏联政府埋了很大的雷。

【埋雷】

最初的俄国革命者有着浪漫的革命热情,他们不单单要打碎沙俄的“各民族监狱”,还希望把革命浪潮推向世界。

所以当时推出了“民族自决”的方式去解放边疆民族。按照苏联当时领导人的设想。沙俄原先的边缘地区可以用加盟国的形式加入苏联。以后革命发展了,其他西欧亚洲的民族国家也能以加盟共和国形式加入。到了全球革命胜利后,苏联就是全世界无产阶级领导的共和国的全集。

这个设想我们现在看太宏大,太超前了。但当时苏联不少高层领导是这么想的。这也是20年代后期苏联最高领导发生分歧的重要原因。

而且《苏联宪法》中一直保留各加盟共和国具有“退出联盟自由权”一条,这也成为日后苏联解体的法律根据。

民族政策到这里还不会发展到后来那么严重的分离浪潮。因为沙俄时期尽管压迫很深重,但是能被确认的民族并不多。除了波罗的海、俄白乌、高加索的一些民族有较强的民族意识。其他地区的少数民族完全是一团浆糊。

但按照斯大林的“共同语言、共同地域、共同经济生活、共同心理素质这四个要素是‘民族(нация)的一切特征’”,苏联民族事务部门疯狂刷KPI,至1926年人为定义了194个民族。

沙俄征服中亚时只有3个汗国,经过识别后横空出现了萨克、乌兹别克、土库曼、东干、维吾尔、卡拉尔帕克、钦察、瓦罕等16个民族。

定好标签后又给新的民族进行了划定疆界,成立民族共和国或自治共和国,创造语言文字,建立民族教育体系,建设民族文化机关,培养民族干部。为了让新的民族有自己的文字,苏联的语言学家不辞辛劳的给这些民族创造文字。到1934年,苏联境内已经有86种文字。

第一代民族被“识别”后,老一辈还能记得苏维埃的好。但是第二代、三代成长起来后,这些民族和苏联主体斯拉夫系民族的差异就越来越大了。文字、语言、外貌差异让人们越来越能区分“我们”和“你们”。

原本混居的各民族,开始按照标识有意识的迁移到一起,各加盟共和国主题民族的比例在苏联中后期持续增长。

加上斯拉夫系(俄白乌三族)的出生率不及边疆民族。沙俄时代通过掺沙子方式控制边疆政策也不顶用了。

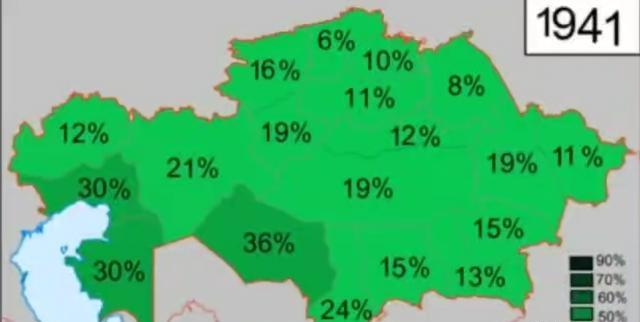

比如在萨克地区,从沙俄到苏联一直在掺沙子,俄族人口在1940年代甚至超过了一半,但是50年代以后族通过生育率逐渐反超。族的政治精英也通过苏联优待少数民族领导干部的选拔体制开始占据了萨克的政治高层。

原来沙俄时代,萨克人对部落认同感更强,没有民族意识。到了苏联时期,国家给萨克人创建完备的教育体系,编著了历史上第一套萨克语教材。萨克有了自己语言的报纸,音乐剧、舞台剧,形成了一套颇具规模的民族文化体系。迅速从部族社会发育成为一个民族国家。

还比如从1939年到1989年,阿塞拜疆人在本加盟共和国内人口比例从 58%上升到82%,土库曼人从59%上升到72%。而同族的聚集,共同生活习惯、语言文字更加强化了各民族内部的共同体意识。

到了80年代苏联各加盟共和国,有自己的语言、文字,政权架构和自己民族占主体的领导班子。这样的行政单位无限接近真正的民族国家。

苏联的领土上已经不是多元一体的国家而变成了马赛克一样的国家联盟。

到了60年代,西方世界也看到了苏联内部各民族日益强烈民族主义情绪。为了给对手添堵,西方从多个渠道资助苏联国内的这些团体,让苏联的内部问题更加棘手。

当时苏联当局也看到了问题,但是处理手段又弄巧成拙。

苏联的诞生是要去“解放全世界受压迫的人民”。但此时苏联处理内部事务时又不知不觉的搞出了俄罗斯民族是苏联各民族杰出代表的派头,手法非常矛盾。这反倒进一步刺激了各民族的民族主义。唤醒了各民族对沙俄时代被压迫的不舒服的记忆。

比如1971年勃列日涅夫进而提出,俄罗斯民族是苏联的“领导民族”。

比如在每个加盟共和国都要隆重纪念他们被沙俄吞并的日子。对于民族意识觉醒的各个民族这完全是在伤口上撒盐。比如1953年阿塞拜疆为了庆祝被沙俄吞并140周年时苏联官方称:

“虽然沙皇殖民政策是反动的,但是我们被俄罗斯兼并是非常幸运的,是绝对的好事,由于俄罗斯民族的美德,她值得其他所有民族信任、尊敬和热爱”。

这种事情时间长了要淡化,每逢5年、10年大肆庆祝绝对是好心办坏事。在一个强调去除民族属性国家里面,这种做法就是两面不讨好。

苏联内部这些宣传除了刺激日益增长的民族情绪,完全没有落到什么好处。

实际上俄白乌三族是苏联转移支付边疆民族中付出的大头。尽管俄罗斯人被宣传成各民族的杰出代表。但是俄罗斯自己也觉得是出力不讨好,口惠而不实,到了80年代后,俄白乌自己也不愿意了。苏联解体的一个民意基础就是不少俄罗斯基层和精英都不愿当苏联加盟共和国的“冤大头”了。

【苏联民族政策的实行手段粗暴的深刻教训】

除了上面提到的没事找事、机械官僚的去“创造”新民主。苏联时期俄国人粗暴的处理民族问题的手段也给最后问题大爆加了催化剂。

简单粗暴体现在苏联民族问题的方方面面。但典型的就是一人犯错,全家得纠的方式。

二战后期苏联当局对11个少数民族进行集体流放。因为这些民族中在战争中有成建制投靠纳粹德国的案例。

但是斯大林不是去做甄别,把叛徒纠出来,而是一股脑把整个民族全部打到。

结果11个民族约有500多万人被强制遣送到西伯利亚或中亚,100多万人死于恶劣的生存条件。

卡尔梅克、克里米亚鞑靼人和车臣这几个民族在流放中。死亡率低的卡尔梅克人也有17%;车臣更是高达30.8%死在路上。

后来赫鲁晓夫上台拨乱反正又是一股脑的把这些民族迁回原籍,完全不顾原籍地已经迁入了大量新的民族。又造成了新老民族的矛盾,简直就是拆雷的时候继续埋雷。

90年代车臣人那么凶残的报复俄军,历史上的国仇家恨是重要原因。

除了高加索地区的民族,波罗的海三国也因被怀疑对联盟不忠诚,遭到了人口驱逐或流放,立陶宛人由战前的240万减少到180万,爱沙尼亚人由150万减少到85万。所有这些都成为日后刺激他们努力脱离苏联的原动力,乃至今日波罗的海国家反俄情绪的基础。

【俄国在多民族融合上的先天不足】

互联网很多人说中国也犯了俄国的错误。其实两边国情有很大差异,不能同日而语。俄国在多民族融合上实际有先天不足。我认为主要是这几个原因。

俄国崛起的时间太短,16世纪中期才开始大规模的扩张,差不多300年时间把西到波兰东到太平洋的广袤领土和民族纳入其中。

很多民族建立的时间和历史并不比俄罗斯民族短,快速吃下去有一些消化不良了。

第二是时机不对。比如征服高加索时已经是19世纪初中期的1860年代。这个时候现代民族主义已经从法国向全世界蔓延了,全世界各个地区新的民族国家都在形成。对一个有自我意识而且战斗力彪悍的民族团体(高加索地区各国),再去搞融合是需要大量精力和时间的。这就又回到第一个问题,俄国崛起的太快了。

第三是周围民族本身有悠久强大的历史,对俄国一直不服气。比如立陶宛、波兰还有一些日耳曼系的民族他们进入文明的时间比俄国人早,而且宗教还和俄国人不太一样。早期,在东欧平原俄国人和波兰立陶宛联邦打的不可开交,这里面既有民族仇恨又有宗教矛盾。

俄国人后面占优势,但是根本“消化不了”东欧这些民族国家。这些地区比如波罗的海三国也是苏联后期最早提出独立的地区。

第四就是苏联自己没事找事,自己搞出来一堆民族意识健全,国家制度完整的新民族。

【中国多民族不同于苏联,但也要吸取教训】

中国的多民族共存是上千年时间形成的,这一点远远强于俄罗斯。

像维吾尔族的老祖先回纥人。从唐代起就和中央王朝混了,先是太宗时期就多次跟随唐军出征平定突厥势力。玄宗时回纥人南下帮助平定安史之乱。

西南很多少数民族的历史记忆可以追述到三国蜀汉的诸葛亮时期。西南很多少数民族都有本族人与诸葛丞相有约定,戍卫西南的传说。

中国的主体民族在几千年时间内,文化、经济、军事在东亚是全面领先周围民族的,很多民族是希望主动融入中原王朝的。甚至不少北方游牧民族落个当中原王朝打手的地位都很满足。

而且新中国建立后是真心实意帮边疆民族发展。既没有干出斯大林把整个民族“搬家”的事,也没有把边疆民族当耗材使用。反而是把旧社会骑在少数民族身上的农奴主和巴依老爷通通赶跑了。

边疆民族受人蛊惑出了一些分裂分子,但是没有形成主流。和苏联时期高加索车臣人整个民族仇恨苏联的历史背景是完全不同的。

当然我们之前有不少教训,西北地区前几年也在拨乱反正。那就是求同存异,但不能特意强调“差异”。

当初很多政策走歪了把因为经济发展水平差异造成的落后当成“民族特色”和少数民族的特点,这个教训一定要牢牢铭记,各民族要协同发展共同进步,共同富裕。