这组照片出自英国摄影师鲁克斯顿之手,他在清朝末年时期,担任中国财政部的财务顾问职务。在北京任职期间,他用镜头捕捉了1905年夏天北京居民日常生活的真实画面。照片展示的是鲁克斯顿在北京时所目睹并记录的场景,它们呈现了那个时期北京百姓的平常日子。这些影像不仅仅是历史的见证,更是那个时代人们生活状态的真实写照。

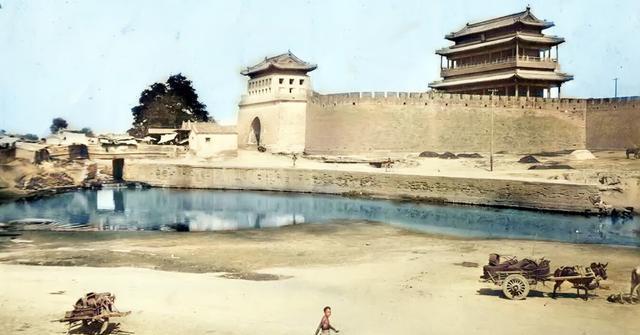

1905年夏季,北京城的城门与城墙景象。北京城墙的建设始于元代,历经变迁,至明朝永乐皇帝朱棣1407年迁都北京后,进行了大规模的扩建。由此,北京古城形成了包含内城、外城及皇城在内的多重城墙结构,城墙高度介于八至十四米之间,整体周长达到四十八里。

在北京西便门周边区域,雄伟的城墙根下,有牧羊人在环绕城墙的护城河旁放牧。一位男士骑着一头瘦弱的毛驴,正通过横跨河面的一座小桥。那头毛驴身形纤细,而其背上却挂载着两只颇为庞大的竹篮。

溪流旁,几位女子正忙着洗衣,一群孩童围绕在她们身边。一些孩子协助大人搓洗衣物,另一些则趁着机会,在溪水中嬉戏,顺便冲洗身体。有人问,这里难道是北京的护城河?为何显得如此狭窄?

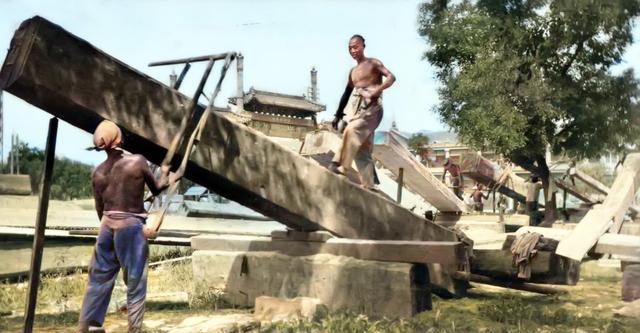

缺乏机械辅助,移动一块巨石需依赖五六名强壮男子手持杠杆合力完成。清朝时期的自我封闭,致使国家远远滞后于全球工业化进程,仍在使用最基础的手工工具,所有工作几乎全赖人力执行。

穿越城墙脚下的,是由外国人戏谑地称作“骆驼队列”的商队。众多骆驼一个接一个,彼此尾随,其排列方式颇似一列火车。引领这些骆驼前行的,竟是位孩童,他本应处于求学的年龄,却已踏上了谋生的征途。

在北京的街道上行驶的马车,车顶覆盖着宽大的帆布篷,用于防晒。车前端坐着一位头戴宽边帽的人,他悠闲地交叉着双腿,目光朝向摄影师所在的位置。

在北京的街道上,还有一种常见的马车类型,专为身份尊贵的人服务。这种马车装备有封闭的车厢,乘客坐在里面可以避免被外界看见,非常适合名门淑女出行使用。

夏日炎炎将至,一名男士肩扛满载着羽毛扇的扁担,穿行在狭窄的巷弄中。路旁,一家木材加工厂静静伫立,门前堆叠着诸多规整的木块。留意那座位于厂前的简易牌坊,它成为了那个时代众多木材厂共有的标志性建筑。

在北京的老照片,由外国人拍摄的资料里,常能看到两人一起锯大木的画面。清代时期,尚未有电锯的存在,仅凭人力及经验来锯开木板,无疑是一项技术性的工作。

这张图像被不少人理解为展示的是“男扮女装”,但事实上,它仅仅是一位男演员身着女装并梳着当时流行的女性发式。在清朝初期,舞台上几乎不见女演员的身影,尽管到了末期,偶尔有女性开始在舞台上亮相,但多数情况下,仍是男性承担着演绎女性角色的任务。

一名男子赤膊操作轱辘从井里提水,旁边站着一名儿童静静观看。轱辘由两根木柱稳固支撑,一侧悬挂着一块大石头用作平衡,整体显得颇为古朴。

除了依赖辘轳,还存在一些利用滑轮原理提水的水井。获取饮用水是日常的重要事务,然而北京多数地区的水质欠佳,带有苦涩味,故而人们对水井给予了高度关注。现今的地名里,依然可见不少与水井相关的命名,例如王府井大街、三井胡同、甜水井胡同、玻璃井巷等。

两名男士正在为被捆绑好的骡子修剪蹄部。彼时,骡马是交通运输与重物搬运的主要工具,它们的蹄子会像指甲那样逐渐增长,因此需要定期使用工具削平蹄底,确保行走平稳。周围聚集了不少观众,部分是因为闲暇无事,另一部分则是觉得观看原本参差不齐的蹄子变得整洁有序,能带来心理上的放松。

一位驾驭者握着鞭子,驱使三辆马车运输泥土,宫殿围墙外的路面凹凸不平,马车行进间,马蹄踏起一片片尘土。

两名男子在没有牲畜协助的情况下,只能依靠自身力量来搬运货物。他们使用的独轮车是专为承载重物而打造的,其轮子尺寸较大,车身结构也相当牢固,只是行动起来略显笨拙。这款独轮车的设计,与一千多年前的款式颇为相似。

无论生活面临多少困难,北京的孩子总能在环绕古城的护城河中找到欢乐。冬天,河面结冰,他们便在上面尽情滑冰;夏日炎炎,河水清凉,他们便在水中嬉戏。有人在河里洗澡,车夫也选择在此刷洗车辆,而那些对水有所畏惧的男孩和女孩,则只能乖乖蹲在岸边,静静观赏这一切。