“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”73年前,伴随着气势铿锵的歌声,志愿军战士们毅然开拔朝鲜,踏上了抗美援朝的正义战场。经过历时三年艰难困苦,无数仁人志士抛头颅洒热血的激战,我国创造了世界战争史上的奇迹——以弱胜强,小米加步枪打败飞机大炮的传奇胜利。

1953年,苦战三年的志愿军将士们终于等到了归国归家的好消息。中美签署了停战协议,志愿军开始分批次撤回国内。

消息一出,全军上下奔走相告,一片欢腾。王兴复所在的部队被分到了最后,计划在58年回国。然而,这样的好消息却让他愁眉不展,陷入彷徨,这究竟是为什么呢?

原来,他爱上了一位善良的朝鲜姑娘,可此时离开就意味着两人就此生离,再难有相伴的机会;而若是不归故里,又让王兴复陷入常思祖国的乡愁……那么,他会做何选择呢?踌躇良久,王兴复作出了决定:为爱放弃中国国籍,留在朝鲜!而在他晚年,又如愿落叶归根,重归故土。

一、动人相识王兴复与吴玉实的相恋,可谓是枪炮下绽放的美丽玫瑰。

朝鲜战争爆发后,19岁的王兴复怀着满腔报国志和崇高的国际主义,响应号召报名参军,随部队进入朝鲜战场。

入朝后,其所在团被编入了志愿军后勤兵站。

面对复杂繁琐的后勤任务,王兴复积极投入,他深知后勤补给关乎着前线几十万战友的生命安全,可谓至关重要。

战争开始后,后勤补给的压力骤增。战士们面对人手短缺,为完成任务支援前线,只能找当地村民帮忙。就在这时,王兴复认识了他未来的终身伉俪——朝鲜姑娘吴玉实。

吴玉实家只剩三口人:应征入伍的两个哥哥殒命于炮火硝烟,只剩下年迈的母亲和吴玉实姐妹俩。

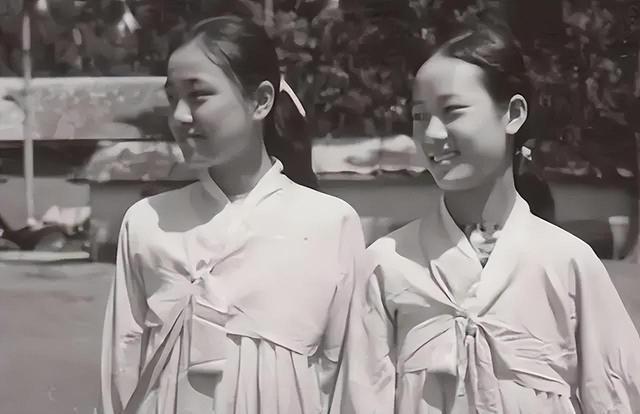

老人难释丧子之痛,身体状况一落千丈。1941年出生的吴玉实,早早地就承担了家国之责——不仅操持一家人的生计,还积极投身于战事补给。两人就是在这样的环境中相识。

王兴复极其同情吴玉实一家的遭遇,也为她的深明大义感动。平日里,常常主动帮忙照顾。枪炮下的情谊往往更加坚固而让人动容,就这样,积年累月,两人互生情愫。

二、艰难决定

二、艰难决定天佑正义,王兴复和吴玉实在后方奔走忙碌时,前线的志愿军则以惊人的顽强战斗力让美军节节败退,让世界刮目相看。1953年,中美终于达成了停火协议,战争进入尾声。

志愿军开始陆续分批回国,离乡三年,王兴复对祖国的思念不言而喻。可是,望向炮火中缔结深深情谊的朝鲜人民,和纯洁善良的心上人,王兴复陷入踌躇,常常是愁眉不展。

冰雪聪明的吴玉实怎能不知他的犹豫?但是,她十分理解眼前这个男人的苦衷,甚至劝说他慎重考虑,自己并不是他生活的全部。

王兴复思索再三,坚决地作出了决定——留在朝鲜。他让对恋人的负责,隐藏了深深的家国之思。

作出决定之后,王兴复便向上级领导作出请示。只是,部队里明确规定志愿军不允许与朝鲜人民结婚。面对王兴复的申请,领导也是倍感为难,军规尊严至上,不容违反。但是,两人的爱情熔铸于枪弹弥足珍贵,也代表着中朝的友谊,不可盲目破坏。

于是,上层领导决定:“就地复员。”

这意味着王兴复从此放弃中国国籍加入朝鲜。

面对善良的姑娘与淳朴的人民,王兴复虽然割舍不下家国思念,却还是决定留下。终于,在1959年他加入了朝鲜国籍,并在1962年与吴玉实喜结良缘。

定居朝鲜后,王兴复矢志不渝,不改初心,投身于中朝关系事业建设。一直从事有关华侨教育的工作。他考取职业资格,用专业的知识致力于传播中朝文化,促进两国人民友好交流。经过几年全心投入,他当上了一所小学的校长,深受当地人民爱戴。

他与吴玉实的感情也日益稳定,由恋人伉俪牢固到血缘亲人。

三、衣锦还乡

三、衣锦还乡功夫不负有心人,在王兴复十年如一日的殚精竭虑下,朝鲜的文教事业风生水起,两国人民关系更是日趋浓厚,已经过了最艰难的建设阶段转入平稳。

这时,王兴复已经为志为爱在朝鲜定居了十几年。他对祖国,故土的思念其实从未止息。他遥望故里,家国之思达到顶峰。

吴玉实早已经看破了他的心事:主动提出陪伴他回到中国!

听闻此言,王兴复热泪盈眶。佳人的理解让他感动,此言应和着浓浓的乡愁让他再次做出决定——他向当地政府提出了退出朝鲜国籍,重新恢复中国国籍的请求。只因为那句:落叶归根。

第二次提出修改国籍的申请,过程只会更加坎坷,即便如此,王兴复弥足坚定:不管身在何处,祖国才是最后的归宿。

70年代,王兴复的相关材料最终获批。1981年,两人携子定居于中国海城市。这位为我国,为朝鲜贡献二十年青春的战士,终于阖家团圆,荣归故里。

如今,两位老人已过耄耋,他们行事低调,从未张扬地出现在大众的视野里,而是乐享普通人的生活,安度晚年。

二人的故事至今都被传颂着,也成为了中、朝友谊的象征。