2025年的今天,朝鲜的粮食缺口仍超过100万吨,2600万民众尚未完全摆脱饥饿阴影。国际舆论常将这一问题归咎于“社会主义公有制”或“集体农业模式”,但深入分析历史数据与地缘政治背景后,真相远非如此简单。

上世纪80年代,朝鲜的农业曾创下惊人成就。在苏联援助下,朝鲜实现了农业水利化、电气化、机械化和化学化,70%耕地实现灌溉,化肥施用量从1960年的每公顷160公斤跃升至80年代的1600公斤。1984年,朝鲜粮食总产突破1000万吨,人均粮食达500公斤,远超中国2021年的483.48公斤水平,甚至能出口粮食至国际市场

此时的朝鲜,农业单产在亚洲名列前茅。以谷物为例,1994年前,朝鲜的单产长期高于印度、越南、泰国,甚至一度超越中国。稻米单产也在1993年达到峰值,薯类则在1992年创下高产纪录

结论显而易见:社会主义集体农业制度并非粮食危机的根源,甚至曾推动朝鲜农业走向现代化。

断崖式下跌:90年代发生了什么?1994年成为朝鲜农业的转折点。谷物、稻米、薯类单产均在这一年前后暴跌。1995年,朝鲜粮食出口归零,从此陷入持续缺粮的困境

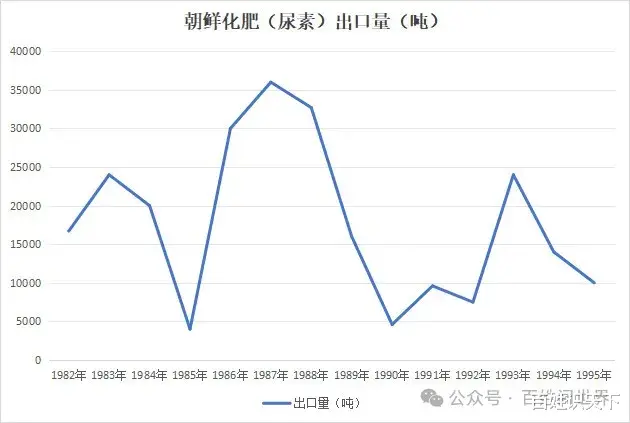

化肥断供:朝鲜曾是化肥出口国,但1994年后,尿素、单过磷酸钙等关键化肥使用量断崖式下跌。联合国数据显示,化肥用量与粮食单产高度正相关。例如,日本、韩国每公顷施化肥300公斤,单产达4000斤以上,而朝鲜因化肥短缺,单产骤降至不足3000斤

石油禁运:朝鲜的化肥生产依赖石油化工,农业机械化更需燃油驱动。苏联解体后,朝鲜失去廉价石油来源,加上美国主导的制裁(如1988年将朝鲜列为“支恐国家”),石油禁运直接导致农机停摆、化肥厂停工

失去石油和化肥后,朝鲜农业被迫退回人力和畜力时代。曾经的机械化灌溉、插秧、收割设备沦为废铁,农民被迫“手工种地”,效率骤降。更荒诞的是,为弥补肥料缺口,政府甚至要求民众“上缴粪便”,成年人每年需交500公斤,引发“抢屎大战”

深层危机:制裁、地理与自然灾害的三重绞杀1. 国际制裁的窒息效应美国主导的制裁封锁了朝鲜的贸易通道,使其无法进口石油、机械零件和先进农业技术。即使中国每年援助数百万吨粮食(1996-2009年累计345万吨),仍难填补缺口

2. 地理劣势的天然桎梏耕地稀缺:朝鲜80%国土为山地,人均耕地仅1亩(0.067公顷),且土壤贫瘠、酸性强,适宜种植的作物有限

气候灾害频发:冬季漫长严寒,夏季集中降雨导致洪涝与干旱交替。90年代的“苦难行军”时期,连年灾害使粮食产量暴跌一半

3. “水稻上山”的生态灾难为扩大耕种面积,朝鲜推行“水稻上山”,砍伐山林改造梯田。此举加剧水土流失,雨季洪水冲毁农田,进一步破坏生态平衡,形成恶性循环

饥饿背后的“人祸”:谁在制造危机?朝鲜的困境本质上是地缘政治博弈的牺牲品。苏联解体后,美国通过制裁将朝鲜孤立于全球经济体系之外,切断其发展命脉。正如美国专家所言:“一个小国若被隔绝于国际贸易,其产业必然衰败”

讽刺的是,西方一边制裁朝鲜,一边又以“人道主义”名义提供零星援助,试图以此施压其改变制度。然而,这种“打一巴掌给颗糖”的策略,反而让普通民众成为最大受害者

尽管困难重重,朝鲜仍在探索出路:

重启农业改革:允许农民保留部分收成,激发生产积极性;试点机械化农场(如平壤的蒋泉农场),引入中国技术提升效率

国际合作破局:除中俄传统盟友外,韩国、瑞士等国也曾提供援助。2020年俄罗斯援助2.5万吨小麦,缓解了部分危机

转向经济优先:金正恩执政后,淡化“先军政治”,将农业列为发展核心,目标在2034年实现粮食自给

饥饿不是制度的“原罪”朝鲜的粮食危机,是制裁、地理、历史与自然灾害共同作用的结果。将问题简单归咎于“公有制”,既忽视了过去集体化农业的成就,也掩盖了霸权主义对弱小国家的压迫。

正如一位朝鲜主妇的无奈:“公共厕所都上锁了,我们去哪儿凑够粪便?” 这荒诞现实的背后,是普通人在大国博弈夹缝中求生的血泪。解决饥饿,需要的不是意识形态的指责,而是公平的国际秩序与真正的合作共赢。