1955年,五位开国上将为谭友林将军的军衔问题向中央军委提出建议书。尽管谭友林按照规定被授予少将,但这些上将坚持他应当获得更高的军衔,认为这与他丰富的革命经历和杰出的贡献相匹配。为什么这些高级将领会为他如此鼎力相助?下面小史就带大家一起了解一下。

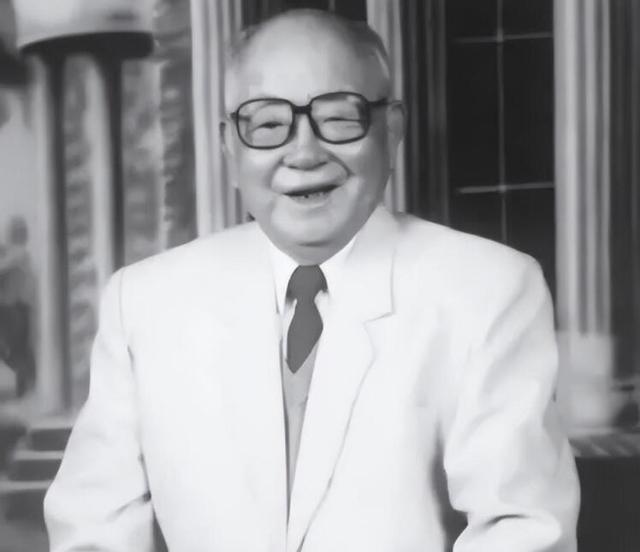

谭友林

1916年谭友林出生在湖北江陵的一个贫苦农家。那个年代的中国被军阀割据和外国侵略所摧残,社会动荡不安,底层民众生活在极度苦难之中。谭友林年幼时就丧父,这使得他的童年充满了困顿与挑战,从小他就立志要改变自己和家庭的命运,抗争那些不公与苦难。

在他14岁那年,谭友林加入了当地的青年团,很快他的热情和决心引起了组织的注意,同年他被招募进入红军。由于他年纪轻,组织上考虑到他的成长和安全,决定送他去洪湖苏区的军政学校学习,加强其理论和军事知识。

学成归来的谭友林很快表现出了过人的能力和军事素养,他被编入贺龙指挥的部队,开始了真正的军事生涯。尽管他的身高不及他所持的步枪,但谭友林的聪明伶俐和机敏使他迅速获得了指挥官的青睐和信任。在部队中,他先后担任了通讯员、宣传员和警卫员等职。

贺龙

在1932年,红三军在贺龙的领导下撤离了湖北洪湖苏区,面对国民党的严密围追堵截,开始了一段极端艰难的转移之旅。当时整个红军受到了王明左倾冒险主义的影响,湘鄂西地区的夏曦追随此种政治倾向错误地扩大了“肃反”,导致许多无辜战士被错杀或遭到迫害。

在这种混乱的大环境中,谭友林也因其曾经担任过被错怪的指挥官的警卫而被无辜牵连。部队在向甘肃转移途中,当行至湖北省一个偏远的山区,名为狮子坪时,命运发生了转折。一队人马紧急赶来,队伍的前面骑着的是贺龙。他一眼认出了处于困境中的谭友林,不禁大声喊道:“谭娃子,你怎么落得这般田地?”

见到贺龙,谭友林的情绪突然崩溃,泪水在眼眶里打转。贺龙快步上前,向看守询问了情况。得知是因为过去的联系而受牵连,贺龙立刻表示担保,并命令解开绑在谭友林身上的绳索。贺龙的及时出现如同给谭友林送来了救赎的曙光。

谭友林(前排右一)

谭友林被解救后,由于体力透支及心灵的重创,情绪激动之下突然晕倒,贺龙见状,急令战士们将他抬上马背,送至附近一户人家中进行休养。在这户慷慨的农家,谭友林度过了一年的恢复期,这一年对他而言,既是身体的疗愈,也是心灵的重建。

休养期满后,谭友林重回部队,此次他不仅以更坚定的决心归来,还被正式接纳为共产党的一员,这是对他忠诚与牺牲精神的肯定。回到部队后,他将这里视为自己的家,他的勇敢与牺牲精神在多次战斗中得到了体现,特别是在严峻的战况中总是冲在前线。

到了1934年,谭友林已被任命为独立营的政委,显示出他在军中的领导能力与政治智慧。次年他进一步被提拔为红六师第十七团的政委,这对一个只有19岁的年轻人来说,无疑是巨大的荣誉和责任。

谭友林(右一)

在此期间红二、六军团在一系列激烈的战斗中大放异彩,歼灭了两个国军师,还俘获了敌军中将张振汉并成功击毙了敌军85师师长谢彬。在这些胜利之中,谭友林与部队一同历经了塔卧的苦战,他在战斗中负伤,子弹击中他的右臂,鲜血染红了他的军装。尽管伤势严重,谭友林坚持简单处理后继续指挥作战,直到确保战斗的最终胜利。

1937年,谭友林被派往延安参加红军大学进修,贺龙将军对他的未来充满期待,特意写信给周总理副主席,请求关照这位年轻的将领,并尽可能安排他受到必要的医疗。

贺龙的信件透露着对这位青年将领深厚的信任和期望,谭友林携信前往延安,直接向周总理汇报。周副主席与贺龙关系深厚,对贺龙的请求自然不会忽视。在阅读完贺龙的信件后,周总理详细询问了谭友林的战斗经历,还对他身上的伤痕表示了深切的关心。

羡汝芳、谭友林

谭友林的回答让周副主席对这位年轻且经历丰富的师政委印象深刻。周副主席特别关注谭友林的领导能力和如何在部队中获得尊重的方式,谭友林坚定地表示,他的力量来自于组织的信任与支持。

周总理随即安排了当时驻扎在陕西的著名外籍医生马海德对谭友林进行诊治。马海德对谭友林的伤势进行了全面检查,最终确定需要进行手术。经过周副主席的安排,谭友林被送往西安的一家大型医院,成功地进行了手术,取出了残留在他右臂两年多的子弹。

手术后,谭友林在医院中恢复了一段时间。期间他接受了进一步的政治和军事教育,为即将到来的全面抗日战争做好准备。1940年谭友林调到新四军的四支队,最初担任留守处教导队的队长兼政委,不久后被调任豫东游击支队的政治部副主任。

贺龙

在豫东,他遇到了彭雪枫,后者正在组建新的游击支队,急需有能力的领导干部。彭雪枫对谭友林的名声早有耳闻,抓住这次机会,经过周总理与叶剑英的批准,彭雪枫将谭友林留在了自己身边。

谭友林在彭雪枫的新支队中发挥了重要作用。他们的支队迅速从几百人发展到超过一千人。在对抗日军的多次交战中,谭友林展示了出色的军事指挥和政治工作能力,尤其是在智取宿迁地区的张振福战斗中,他的策略和勇气得到了彭雪枫的高度评价。

在1950年,随着抗美援朝战争的爆发,谭友林作为志愿军三十九军的副军长,与军长吴信泉一起带领部队赴朝鲜前线。他们的部队展现出了极高的战斗效率,在众多战役中取得显著成就,尤其是在云山战役中,三十九军利用其不足的装备,巧妙战胜了装备先进的美军,此战大获全胜,彭德怀对此评价极高,称赞三十九军的出色表现。

合照

到了1955年,全军进行了大规模的授衔仪式,谭友林被授予少将军衔。然而与他同期的多位将领,如萧克、王震、李达和甘泗淇等,都对此表示了不满,他们认为谭友林凭借其丰富的军事经历和战功,至少应当被授予中将。因此这些战友联名上书总政治部,表达了对此事的看法。

罗荣桓元帅对此问题给予了高度重视,并向他表达了歉意,表示这是评定过程中的疏忽。谭友林对这种情况表现出了难得的淡定与成熟,他并不对自己的军衔过分在意。当罗元帅向他道歉时,他轻描淡写地表示,与牺牲的战友相比,自己能够生还并继续为国家服务,已经是最大的幸运。

尽管在军事生涯中,谭友林的资历和战功堪比许多中将,从红军时期的师政委到抗日战争的旅长,再到解放战争时期的王牌军副军长,以及在抗美援朝战争中的杰出表现,他的经历充分符合中将以上的资格。然而可能由于当时四野中高级将领众多,军衔的授予需要平衡各方面因素,导致谭友林被授予了相对较低的军衔。

在1960年,随着中苏关系的恶化,苏联专家撤离中国并带走了关键的核武器研发资料,对中国的核武器研究造成了严重阻碍。在这样的背景下,7169部队被派往偏远的西北大戈壁地区,负责构建核工业的基础设施。这支部队的成员几乎与外界隔绝,连他们的家人都对他们的具体任务和位置一无所知。他们在艰苦的环境中默默工作,为中国的核工程做出了不可磨灭的贡献。

到1964年,这些努力终于结出硕果,中国在大西北成功进行了第一次原子弹试爆。当蘑菇云冉冉升起,所有参与项目的人员都无法掩饰他们的激动之情,包括经历过无数风雨的谭友林。他在泪水中感受到了这一刻的分量,知晓其中蕴含的艰辛与牺牲。

完成在大西北的重要任务后,谭友林被调回北京。考虑到他在特种工程领域的丰富经验,以及北京当时正在推进地铁建设,他很快就被任命为北京地铁的主要建设指挥。在这个项目中,谭友林与旧日战友杨勇再度携手,两人曾在延安时期就有过深入的合作,杨勇当时担任高干队队长,而谭友林是支部书记,二人的默契配合促使地铁工程顺利完工。

1975年,面对新疆基础设施建设的重大任务,中央决定派遣杨勇将军前往新疆担任军区司令。杨勇提出希望与谭友林一同前往新疆,充分认识到谭友林在特种建设领域的宝贵经验。当时谭友林正受到不公正的政治评价,但杨勇的坚持为他带来了极大的感动和支持。

在杨勇的强烈推荐下,两人提前前往新疆,谭友林迅速投入到独库公路和吐库公路的建设中。他不仅精心指挥工程的进展,还深入关注边防战士的艰苦条件。在他的推动下,中央军委了解到边防部队面临的困难,并迅速拨款改善他们的生活环境。

在两条关键公路的建设完成后,谭友林的工作得到了官方的高度评价,他随后被任命为乌鲁木齐军区的副司令员。在1985年的年末,经过长期的服役,谭友林将军向中央军委提交了退休申请,希望从日益繁重的领导职务中解脱出来。对谭友林将军而言,从一线职务退到幕后是一次重要的人生转折,他将更多的时间用于个人反思与家庭。

谭友林将军

1991年8月,退休多年的谭友林将军应邀访问朝鲜,这是他多年以来首次重返昔日战场。出发前他特意佩戴了在朝鲜战争中获得的二级自由独立勋章,这枚勋章对他而言意义非凡,是对他军事生涯的一种肯定。

抵达平壤后,谭友林将军受到了朝鲜政府的热烈欢迎。朝鲜人民军总部了解到他的历史身份后,对他表达了极高的敬意。朝鲜国防部迅速派出代表前来迎接,表明对这位老将的尊敬与怀念。

在会晤中朝鲜的代表与谭友林将军亲切交流。对方了解到谭友林曾是39军的副军长后,赞誉他为朝鲜战场上的英雄。谭友林将军回忆起战时的种种,双方对那段历史都有深刻的情感与记忆。

杨尚昆和谭友林

朝鲜代表听到谭友林当年未能在朝鲜境内接受勋章颁发时表示惊讶,并询问他是否带来了那枚勋章。谭友林随即展示了自己所戴的二级自由独立勋章,朝鲜代表看后感叹其授勋等级过低。

这次访问的消息很快传达到了金日成主席耳中。金日成得知后,立即指示补偿这位中国老将的荣誉。他命令平壤机场延迟谭友林将军回国的航班,安排在机场举行授勋仪式。

在机场候机大厅的临时仪式上,谭友林将军被授予了朝鲜民主主义人民共和国一级独立自由勋章。仪式简朴而庄重,朝鲜方面的代表和中国的代表都发表了讲话,场面充满了国际友谊的温暖氛围。当地民众和在场的官员纷纷鼓掌庆祝。

杨得志和谭友林亲切交谈

在接受勋章时,谭友林将军发表感言,强调这份荣誉也象征着朝鲜人民对中国人民深厚的友谊与尊重。他期望中朝两国人民能够继续传承这份深情,世代友好。2006年谭友林在北京病逝,享年90岁,留下了光辉的历史和深远的影响。