上文《从十个军团到十三个集团军的变迁(五)》中介绍了第二野战军的情况,本文来简要整理一下三野的编制变化情况以及历史沿革。

三野源自华东野战军,再往前追溯的话是华中野战军,新四军。关于新四军的情况也在本合集的第三篇中做过详细介绍。本文着重介绍解放战争时期的情况。

抗战胜利后,根据“向北发展,向南防御”的战略方针,山东军区抽调了一大批精锐在军区司令员兼政委罗荣恒带领下挺进东北。

苏中新四军中的精锐部队3师也在师长黄克诚带领下挺进东北。

1945年9月,为了适应新的斗争形势,军委将我军华中和山东的力量进行了整合,由新四军兼山东军区,山东军区司令员一职也由陈毅兼任。陈毅率领新四军军部,第2师第4旅和第5旅,第4师第9旅,第7师,苏浙军区第2纵队和第4纵队,以及苏中军区教导第1旅等部队,由华中地区北上山东。

1945年10月,华中军区成立,由留在华中地区的新四军部队组成。司令员张鼎丞,政委邓子恢,副司令员粟裕、张爱萍,谭震林担任副政委兼政治部主任,钟期光担任政治部副主任。华中军区下辖苏中军区和淮南军区,以及四个军分区,总兵力13.5万人。

1945年10月中旬,位于鲁南的新四军部队和山东军区第8师共同组成津浦前线野战军,由陈毅任总指挥,在津浦路一线实施了津浦路徐济段战役,迟滞敌人大军向山东及华北推进。此战歼敌16000余人,我军伤亡3000余人。

1945年11月,华中军区抽调主力部队组建华中野战军,归华中军区建制,作战行动则由山东军区统一指挥。华中军区司令员粟裕,政委谭震林,参谋长刘先胜。下辖4个纵队,总兵力4.7万人。6纵司令员王必成,政委江渭清;7纵司令员兼政委吉洛;8纵司令员兼政委陶勇;9纵司令员兼政委张震。

1946年1月中旬,山东军区架构及领导机关调整,新四军军长陈毅兼山东军区司令员;新四军政委饶漱石兼山东军区政委;新四军副军长张云逸兼山东军区副司令员;华东局副书记黎玉兼山东军区副政委及新四军副政委;陈士榘为新四军参谋长兼山东军区参谋长;舒同为新四军政治部主任兼山东军区政治部主任。

调整后的山东军区总兵力约20万人,下辖滨海军区,鲁中军区,鲁南军区,胶东军区,渤海军区等五个二级军区。

另以山东军区主力部队组成山东野战军,司令员陈毅,政委黎玉,参谋长宋时轮,政治部主任唐亮。下辖第1纵队,第2纵队,第7师及第8师,全军共7万余人。

第1纵队,司令员叶飞,政委赖传珠,下辖第1旅、第2旅、第3旅;

第2纵队,司令员罗炳辉,政委赵启民,下辖第4旅、第5旅、第6旅;

第7师,师长谭希林,政委曾希圣,下辖第19旅、第20旅、第21旅;

第8师,师长何以祥,政委丁秋生,下辖3个团。

其中1纵是由叶飞带着华中精锐计划挺进东北的,因道路断绝,遂被留在山东,加入山东野战军。

1946年5月,罗炳辉升任新四军第二副军长,兼山东军区第二副司令员;韦国清接替罗炳辉出任第2纵队司令员。

1946年5月中旬,华中野战军第8纵队改称第1师,粟裕担任师长兼政委;第6纵队改称第6师,谭震林担任师长兼政委;第7纵队和第9纵队保持不变;以华中军区第5军分区一部和盐城起义的赵云祥部合编组成华中野战军第10纵队,司令员谢祥军,政委刘培善。

1946年6月下旬,国民党发动全面内战,各个解放区均燃起战火,山东野战军在胶济路和鲁南、淮北也和进犯之敌展开激战。

1946年7月,原中原军区第1旅,也就是大名鼎鼎的皮旅,中原突围后,加入华中军区序列,番号改为华中军区13旅;同月原广东地区的抗日游击队东江纵队,也由广东转移至烟台,加入山东军区。

1946年7月中旬,华中野战军实施了苏中战役,历经宣泰攻坚战、如南急袭战、海安运动防御战、李堡攻坚战、丁堰林梓攻坚战、如黄公路遭遇战、邵伯防御战等七次战役,七战七捷。此战歼敌5.3万余人,我军伤亡1.6万余人。

至1946年8月,山东野战军与华中野战军兵力总和达到13万人,全区部队总员额近27万人。

1946年9月,山东野战军和华中野战军在淮安及淮阴和整编74师展开了攻防大战,这次战役以我军的失利告终,苏淮解放区的首府两淮被敌人占领。华中各纵队也因此和整编74师结下了梁子。

1946年10月,华中野战军第7纵队改编为第11纵队;山东野战军第7师番号撤销,所辖第20旅和第21旅整编后编入华中野战军,成为第1师和第6师,第7师后很快重建,下辖第5旅、第19旅,归华中野战军建制。

1946年10月中旬,华中野战军集结了1师,6师,9纵,10纵及第5旅,共28个团的兵力,在涟水和整编74师再次展开大战,虽然挫败了敌人对涟水的进攻,但华中野战军损失很大,伤亡达6000余人,10纵司令员谢祥军牺牲。

1946年12月,山东野战军和华中野战军协同作战,共同组织了宿北战役,歼灭敌军2.1万余人,我军伤亡8700人。宿北战役是华东战场上首次歼敌超过一个整师的战役。

1947年1月,山东野战军和华中野战军协同作战,共同实施了鲁南战役,也称为峄枣战役,此战歼灭敌军53000余人,我军伤亡8000人。

鲁南战役一口气歼灭了敌人两个整编师,尤其是其中的整编第26师,其下辖的快速纵队中,有大量的机械化重装备,几乎全部被缴获,我军华东部队也从此有了第一支的特种兵纵队。

1947年1月,山东和华中的部队统一整编,山东军区和华中军区合并为华东军区,山东野战军和华中野战军合并为华东野战军,原有的两个军区和野战军番号撤销。

华东军区下辖鲁南军区、胶东军区、鲁中军区、渤海军区、苏中军区、苏北军区、滨海军区,以及东江纵队,全区兵力约37万人。华东军区司令员陈毅,政委饶漱石,副司令员张云逸,副政委黎玉,参谋长陈士榘,政治部主任舒同。

华东野战军,司令员兼政委陈毅,副司令员粟裕,副政委谭震林,参谋长陈士榘,政治部主任唐亮。整编后的华东野战军共下辖12个纵队。

第1纵队,司令员兼政委叶飞,下辖第1师,第2师,第3师和独立师,这个独立师就是中原军区突围出来的第1旅,也就是皮旅,到华中后序列改为华中军区第13旅,此时扩编为独立师;

第2纵队,司令员兼政委韦国清,下辖第4师、第5师、第6师;

第3纵队,司令员何以祥,政委丁秋生,下辖第7师、第8师、第9师;

第4纵队,司令员陶勇,政委王集成。下辖第10师、第11师、第12师;

第6纵队,司令员王必成,政委江渭清,下辖第16师、第17师、第18师;

第7纵队,司令员成钧,政委赵启民,下辖第19师、第20师、第21师;

第8纵队,司令员王建安,政委向明,下辖第22师、第23师、第24师;

第9纵队,司令员许世友,政委林浩,下辖第25师、第26师、第27师;

第10纵队,司令员由宋时轮,政委景晓村,下辖第28师、第29师;

第11纵队,司令员管文蔚,政委吉洛,下辖第31旅、第32旅,第11纵队同时兼苏中军区,所以苏中军区下辖的3个军分区也归11纵队指挥。

第12纵队,司令员陈庆先,政委曹荻秋,下辖第34旅、第35旅,第12纵队同时兼苏北军区,苏北军区辖下的3个军分区也归12纵队指挥。

特种兵纵队,司令员陈锐霆,政委张藩,下辖炮兵、工兵、骑兵、战车等部队。

整编后的华东野战军总兵力约28万人,这个数字不包括第11纵和第12纵所兼的军区地方部队。

由于此时的主战场在山东,因此华东野战军1纵、2纵、3纵、4纵、6纵、7纵、8纵、9纵、10纵,包括新组建的特种兵纵队,全部留在山东战场作战,留在山东的总兵力达到27万人。仅将第11纵和第12纵留在苏中和苏北,不算地方部队的话,总兵力1万余人。

1947年2月,华东野战军组织了成军之后的第一战莱芜战役,莱芜战役是我军华东部队所组织的第一次大规模运动歼灭战,此战歼灭敌军5.6万余人,解放了博山、淄川等13座县城。我军伤亡6000余人。

1947年5月初,军委指示刘邓大军经冀鲁豫出中原,以豫皖苏边区及冀鲁豫边区为根据地,以长江以北,黄河以南,潼关、南阳之线以东,津浦路以西为机动地区,或打郑汉,或打汴徐,或打伏牛山,或打大别山,均可因时制宜,往来机动,并与陈粟密切配合行动,凡有共同作战之处陈粟军受刘邓指挥。后晋冀鲁豫野战军组织了12万人的南征兵团渡过黄河,发起了鲁西南战役,有力配合了华野在山东战场的战斗。

1947年5月中旬,华东野战军几乎集中了所有兵力组织实施了孟良崮战役,全歼国军五大主力之一的整编第74师,歼灭师长张灵甫以下共3.2万人,我军伤亡1.2万人。

孟良崮战役对于国民党军的打击是巨大的,之前在山东和华中的重点进攻计划被划上了休止符,整个华东战场乃至中原战场的态势,由我军被动防御转向了双方对峙僵持。

1947年6月,组成华东野战军前委,陈毅任书记。华东野战军成立了后勤司令部,刘瑞龙担任华东野战军副参谋长兼后勤司令员。

1947年6月底,为配合晋冀鲁豫野战军作战,华东野战军以第1纵队和第4纵队向鲁南进击;以第3纵队、第8纵队及第10纵队向鲁西出击,后共同推进至鲁西南地区作战。

1947年7月,华东野战军集结了2纵,6纵,7纵,9纵和特种兵纵队,共计14万人,组织实施了南麻战役。南麻战役实际上是两次战役,南麻战役和临朐战役。南麻战役中粟裕的对手是胡琏的整编第11师,临朐战役的对手则是李弥的整编第8师。华野的两次攻击都非常不顺利,最后只能在敌人后援大至之前撤军。

这两战是华野少见的自身伤亡超过敌人的战役,敌人伤亡1.4万余人,我军伤亡2.1万余人。

南麻战役之后,全国斗争形势已经很不乐观,陕北,山东解放区都面临巨大压力,于是晋冀鲁豫主力不再犹豫,马上实施千里跃进大别山,深入敌人腹地,牵制敌军主力,以减轻各个解放区的压力。

1947年8月,华东野战军一分为二,以1纵、3纵、4纵、6纵,8纵、10纵,特种兵纵队一部,以及划归华东野战军指挥的晋冀鲁豫野战军第11纵队,共同组成华东野战军西线兵团,也称为外线兵团,执行外线作战任务。西线兵团由华野司令员直接指挥;

以留在山东的2纵、7纵、9纵及新组建的13纵,共同组成华东野战军东线兵团,也称为内线兵团,担负内线作战任务。司令员许世友,政委谭震林。

1947年8月底,东江纵队扩编为两广纵队,列入华东军区建制。

1947年9月初,西线兵团在鲁西南组织实施了沙土集战役,10纵和11纵后留在鲁西南地区牵制敌军。

1947年9月中旬,1纵、3纵、4纵、6纵、8纵和晋冀鲁豫野战军12纵,共同横越陇海路进军豫皖苏边区,和挺进到大别山区的晋冀鲁豫野战军主力,以及前进到豫西的陈谢集团形成一个品字形,共同经略中原解放区。

1947年9月至12月,华野东线兵团组织实施了胶东保卫战,有效策应了西线兵团在外线的作战行动。

1947年12月,由中原军区第1纵队第1旅扩编的华东野战军独立师,也就是皮旅,重新划归至晋冀鲁豫军区建制。从中原突围到回到老部队,皮旅在华野大概1年半的时间。

1948年3月,华东野战军全军整编为4个兵团,这是兵团建制在华野首次正式出现。这时的兵团和后期解放军全军重组时组建的19个兵团是两回事。

第一兵团,由第1纵队,第4纵队,第6纵队合编而成,司令员兼政委粟裕,副司令员兼第一副政委叶飞,第二副政委金明,参谋长张震,政治部主钟期光;

第二兵团,由第7纵队,第9纵队,第13纵队,以及渤海纵队合编而成,司令员许世友,政委谭震林,第二兵团也被称为山东兵团,或者许谭兵团;

第三兵团,由第3纵队、第8纵队、第10纵队合编而成,司令员陈士榘,政委唐亮,这个兵团也被称为陈唐兵团;

第四兵团,由第2纵队、第11纵队、第12纵队合编而成,司令员韦国清,政委陈丕显,副政委吉洛,此兵团也被称为苏北兵团。

1948年3月,陈毅、粟裕率华东野战军机关及1纵、4纵、6纵北渡黄河,进至河南濮阳地区,准备执行渡江南进的战略任务。解放军总司令朱德亲临部队指导工作。不过这个渡江作战的任务在粟裕的力劝之下取消,改为集中兵力在江淮中原打大战。

1948年3月中旬,陈士榘、唐亮率陈唐兵团,以及晋冀鲁豫野战军第11纵队在中原地区转战,并会同陈谢集团一起组织实施了洛阳等战役。洛阳战役歼敌2万人,我军伤亡近6500人。

1948年4月,留在山东的许谭兵团在胶济路西段和中段发动攻势,连续攻占了张店,周村和潍县等重要城镇。

1948年4月下旬,苏北兵团组织实施了益林战役。

1948年5月,陈毅调往中原局,担任中原局第二书记、中原军区第一副司令员,仍兼任华东野战军司令员和政委,由粟裕兼任华东野战军副政委,宋任穷任副政委。陈毅不在华野期间,其军政职务交由粟裕代理,华东野战军的作战指挥,由副司令员粟裕全权负责。

1948年5月底,第一兵团改变到江南去的计划,仍留在中原地区作战。

1948年6月,粟裕率1纵、4纵、6纵和两广纵队等渡过黄河,到达河南地区,并统一指挥3纵、8纵、10纵,以及及中原野战军9纵、11纵等,共同实施了豫东战役。此战歼敌9.5万人,自身伤亡3.3万。豫东战役的意义不但在于歼敌数量巨大,和攻克了河南省会开封,更是完全调动了敌人在中原地区的重兵,打破了僵持局面,为下一步组织实施大决战奠定了基础。完全可以说豫东战役是解放战争中华东战场的一记胜负手,这步棋下出来后,整个局面就豁然开朗起来。

1948年6月中旬,山东兵团组织实施了兖州战役,这次战役也称为津浦路中段战役,此战解放了兖州,歼敌6.3万,自身伤亡不到3000。

1948年7月,组建鲁中南纵队,隶属山东兵团建制。

1948年8月,华东野战军在外线和内线作战的各部队在津浦路中段会师。

1948年9月,华野主力组织实施了济南战役,攻占了坚城济南,歼灭国民党军10.7万余人,自身伤亡2.3万余人。此战打出了两个团级荣誉单位,济南第一团和济南第二团。

1948年10月,华东野战军前委在山东曲阜召开师以上领导干部会议,传达中央九月会议精神,通过了关于加强组织纪律性的决议。华野的几位骄兵悍将在会上被陈毅狠狠敲打了一番,曲阜会议对于华野是影响深远的一次会议,也是从这次会议之后,华野才摆脱各自为战的局面,真正成为一体。

1948年11月,华东野战军会同中原野战军一起,组织实施了波澜壮阔的淮海战役。此战我军投入总兵力达60万,敌人总兵力超过80万,此战也成为三年内战中规模最大的一次对决。

淮海战役中我军消灭了敌人在长江以北的所有主力,共歼敌55万余人,我军自身伤亡14万人。

淮海战役是由三野和二野共同完成的,不过因为两者无论从兵力还是装备都相差甚远,因此三野当仁不让承担了淮海战役的主要任务,二野主要是因为在千里跃进大别山的行动中,人员和装备都损失太大,不过为了完成这个战略级的任务,这些损失也是划算的。

至于指挥方面,高层级的指挥自然按照军委的任命,刘,邓,陈,战场的直接指挥,粟裕肯定参与的更多一些,毕竟他全权负责华野的军事指挥,而华野的力量显然更强一些。

1949年2月,根据中共中央军委关于统一全军编制及部队番号的命令和各野战军番号按序排列的决定,华东野战军改编为中国人民解放军第三野战军,司令员兼政委陈毅,副司令员兼第二副政委粟裕,第一副政委谭震林,参谋长张震,政治部主任唐亮。

第三野战军下辖第7兵团、第8兵团、第9兵团、第10兵团,以及1个特种兵纵队。

第7兵团,司令员王建安,政委谭启龙,副政委吉洛,政治部主任吉洛兼,参谋长李迎希。下辖第21军,第22军,第23军,第35军。

第21军,由华野2纵改编而成,军长滕海清,政委康志强,下辖第61师、第62师、第63师;

第22军,由华野3纵改编而成,军长孙继先,政委丁秋生,下辖第64师、第65师、第66师;

第23军,由华野4纵改编而成,军长陶勇,政委卢胜,下辖第67师、第68师、第69师;

第35军,由起义部队改编而成,军长吴化文,政委何克希,下辖第103师、第104师、第105师。

第8兵团,司令员陈士榘,政委袁仲贤,副政委江渭清,政治部主任江渭清兼,参谋长何以祥。下辖第24军,第25军,第26军,第34军。

第24军,由华野6纵改编而成,军长王必成,政委廖海光,下辖第70师、第71师、第72师;

第25军,由华野7纵改编而成,军长成钧,政委黄火星,下辖第73师、第74师、75师;

第26军,由华野8纵改编而成,军长张仁初,政委王一平,下辖第76师、第77师、第78师;

第34军,由起义部队改编而成,军长何基沣,政委赵启民,下辖第100师、第101师、第102师。

第9兵团,司令员宋时轮,政委郭化若,参谋长覃健,政治部主任谢有法,下辖第20军,第27军,第30军,第33军。

第20军,由华野1纵改编而成,军长刘飞,政委陈时夫,下辖第58师、第59师、第60师;

第27军,由华野9纵改编而成,军长聂凤智,政委刘浩天,下辖第79师、第80师、第81师;

第30军,由华野12纵改编而成,军长谢振华,政委李干辉,下辖第88师、第89师、第90师;

第33军,由起义部队改编而成,军长张克侠,政委韩念龙,下辖第97师、第98师、第99师。

第10兵团,司令员叶飞,政委韦国清,参谋长陈庆先,政治部主任刘培善,下辖第28军,第29军,第31军。

第28军,由华野10纵改编而成,军长朱绍清,政委陈美藻,下辖第82师、第83师、第84师;

第29军,由华野11纵改编而成,军长胡炳云,政委张藩,下辖第85师、第86师、第87师;

第31军,由华野13纵改编而成,军长周志坚,政委陈华堂,下辖第91师、第92师、第93师。

特种兵纵队,司令员陈锐霆,政委张凯。

另有第32军单列,不知是何原因没有并入第10兵团,该军有胶东军区地方武装改编而成。军长谭希林,政委彭林,下辖第94师、第95师、第96师。

此时的第三野战军,兵强马壮,全军超过58万人。虽说只有4个兵团,每个兵团的兵力都有15万人以上,远超一野,二野和华北军区的部队规模。

根据关于统一全军编制及部队番号的命令和各野战军番号按序排列的决定,当时全军分为四大野战军加上华北军区,所有纵队番号取消,改编为军,并纳入到19个兵团之中,其中一野下辖第一兵团和第二兵团两个兵团;二野下辖第三兵团,第四兵团,第五兵团共三个兵团,第六兵团的番号也是留给二野的,因为兵力不足暂时空缺;三野下辖第七兵团,第八兵团,第九兵团,第十兵团共四个兵团,第十一兵团的番号也是三野的,因故未用空缺;四野下辖第十二兵团,第十三兵团,第十四兵团,第十五兵团共四个兵团,第十六兵团和第十七兵团的番号也是四野的,因故未用;华北军区下辖第十八兵团,第十九兵团,第二十兵团共三个兵团,再加上起义部队整编的第二十一兵团,第二十二兵团,第二十三兵团,全军一共19个兵团。

1949年4月,第三野战军会同第二野战军及第四野战军一部,共同发起渡江战役。第三野战军于23日解放了南京。后又在郎溪、广德地区围歼国民党军5个军后,陆续解放了苏南,皖南及浙江全省。

渡江战役我军共投入兵力120万人,敌军已经士气溃散,只能凑出70万兵力,并且是一触即溃,兵败如山倒。此战敌军伤亡及投降43万人,我军伤亡6万余人。

1949年5月,第三野战军解放上海。所属部队先后参加了南京,杭州,上海等华东重要城市的接管工作。

上海战役是三野在华东地区的最后一次大战,后来的战斗相较而言都规模小得多,可以说除了金门这个登岛作战以外,三野后面基本都属于大战之后进行收官。

上海战役我军投入兵力40万,敌军汤恩伯部只有20余万,敌军伤亡15万余人,我军伤亡3.4万人。

1949年6月,第三野战军领导机关与华东军区领导机关合并。

第7兵团兼浙江省军区,第21军和第22军保留,第23军转隶第9兵团建制;

第8兵团番号撤销,兵团部与华东军政大学合并,第24军一部、第25军一部、第34军一部,共同组建成立南京警备司令部,第26军则转隶第9兵团建制;

第9兵团下辖第20军,由7兵团转隶的第23军,由8兵团转隶的第26军,第27军,9兵团成为汇聚三野精华的一个兵团,本来是作为攻台主力的,后来情况变化,编成志愿军九兵团入朝参战。

9兵团原所属第33军转隶淞沪警备司令部建制;

第10兵团兼福建省军区。

1949年8月,第10兵团向福建进军,陆续解放了福州、漳州、厦门等地,其中福州战役的规模较大,歼敌将近4万人,我军伤亡1500人,已经是完全不对等的战斗。

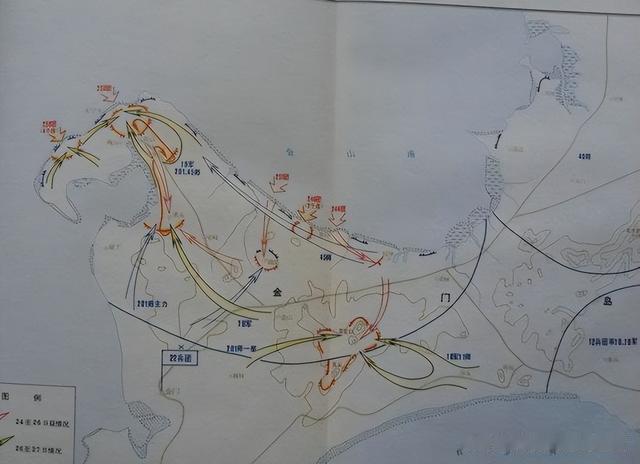

1949年10月,第10兵团所属部队在金门战斗中失利,这是我军在解放战争后期的最严重的一次失利,不但攻岛失败,还损失了将近1万的将士。金门参战的部队主要是10兵团28军的2个团加上29军的1个团,3个团的兵力共9500人左右,因为船只被敌机炸毁,后续部队无法登岛支援,3个团的登岛部队基本全部损失。

金门失败对于一路高歌猛进的三野将士来说,是当头棒喝,需要总结的东西太多。

1949年12月,三野7兵团的部队解放了舟山群岛,我军参战兵力4万,敌军6万,此战歼敌近万,我军伤亡2000人。

至1949年12月月底,第三野战军已经发展到82.5万余人。

1950年1月,原属华野7兵团的第35军番号撤销,军部及军属炮兵团改编成华东海军,所属三个师分别改编成绍兴军分区和杭州警备区;原属华野9兵团的第30军番号撤销;

1950年6月,第32军番号撤销,所属第94师转隶第27军,第95师转隶空军部队,第96师转隶福建军区;原属华野10兵团的第29军番号撤销,军部并入军委铁道公安司令部。

1950年8月,第三野战军前委撤销,组成新的华东军区党委,统一领导华东军区和第三野战军。第三野战军番号被正式撤销。

四大野战军加上华北军区中,四野规模最大,顶峰时达到150万人,三野排第二,82万人,一野34万人,二野到三大战役打完时,只有20万人,仅比华北军区多一些。实际上在解放战争刚开始时,二野的前身晋冀鲁豫的兵力可以说是各个解放区中最强的,只能说确实是承担了最艰巨的战略任务,为了完成这个千里跃进的任务付出了巨大的代价。华北军区的前身晋察冀在抗战刚结束时情况是非常不错的,后来没能顺利发展成为第五支野战军,实在有点可惜。

论到歼敌数量,如果算上敌人正规军加地方武装,歼敌最多的是第三野战军,共歼敌245万人;其次是二野,共歼敌222万人;四野歼敌数量是188万人;一野歼敌数量为51万余人。

如果只算敌人正规军数量的话,肯定要么是四野,要么是三野最多,至于哪个更高,确实没有具体数据。

有些资料提到二野的歼敌数量最多,达到336万人,那是因为二野在解放战争后期消灭了大量的土匪,数量达到114万人。所以从这个角度说二野歼敌最多,也是可以的。

再说说伤亡情况,四个野战军中,自身伤亡最多的三野,达到将近60万;其次是四野,伤亡28万;二野伤亡22万;一野伤亡10万余人。

三野伤亡基本等于其他三个野战军之和,这是因为三野始终在敌人的腹心之地战斗,一直都是敌人的重点攻击对象,三野打的仗最多,大仗恶仗也最多,能在这种环境下成长起来,打出来这样一支百战雄师,着实不易!

1955年授衔时,三野有一位元帅陈毅,2位大将粟裕、张云逸,10位上将,唐亮、钟期光、许世友、傅秋涛、张爱萍、王建安、陈士榘、宋时轮、叶飞、韦国清。

这个数量虽然不能和四野相比,和二野也只是旗鼓相当,不过考虑到三野前身新四军和八路军三个师的差距,以二野为例,129师的旅团级干部,至少都是红四方面军的师级以上的将领,而红四方面军的主力师,都是几千人的规模,而新四军的支队,包括下面的团级领导,除了八路军支援过来的王必成,陶勇这些以外,其他不少都是各地游击队的首领,真正出身红军正规部队的并不多。比如叶飞,完全没有红军经历,土地革命时期是从事地方工作的,硬是在三年游击战中打了出来,还带出了一支队伍,能力肯定没得说,可是论到军中资历确实是弱了一些。

所以,从这个角度来说,可以说三野的授衔情况非常不错,甚至是属于后来居上的。

下一篇继续介绍四野的情况。