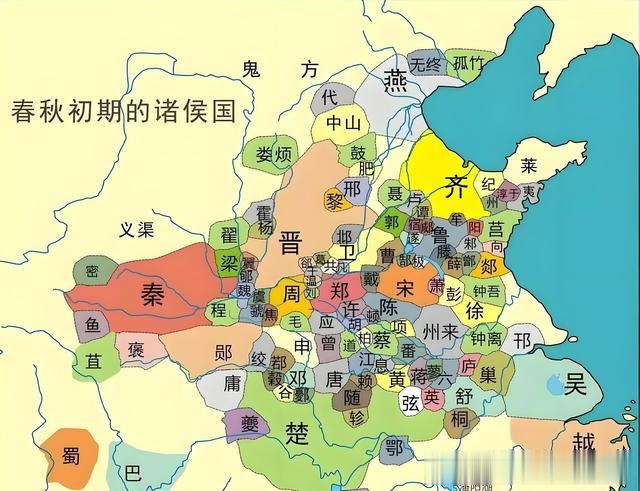

周武王灭商后,开始对宗室和有功之臣进行封赏,封予他们土地建立封国。这些封国也是有爵位的,按照地位、功劳等因素分成公、侯、伯、子、男五等,其中像皇帝等的后裔被封为公爵国,姬姓宗室和有功之臣大多被封为侯爵国,关系再远一点的封为伯爵国,再远的像楚国就被封为子爵国,至于男爵国就很少了。春秋战国时期比较活跃的几个明星国大部分都是侯爵国,本文就跟大家一起来了解一下当时存在的10个主要的侯爵国。

1、卫国卫国是周代存续时间最长的诸侯国,自西周初年(约前1040年)分封至秦二世时灭亡(前209年),历时八百余年。其首任国君康叔封为周公旦之弟,受封于殷商故地(今河南淇县),以监管殷商遗民。康叔推行周礼与商俗融合的治理模式,使卫国成为西周东方重要屏障。

春秋时期,卫国因内乱与外患逐渐衰落。前660年,狄人攻破都城,卫懿公战死,遗民在齐桓公援助下迁都楚丘(今河南滑县)。此后屡次迁都,疆域缩减至濮阳一带。战国时期,卫国沦为魏国附庸,但仍保留宗庙祭祀。商鞅、吕不韦、吴起等战国名臣皆出自卫国,彰显其文化底蕴。

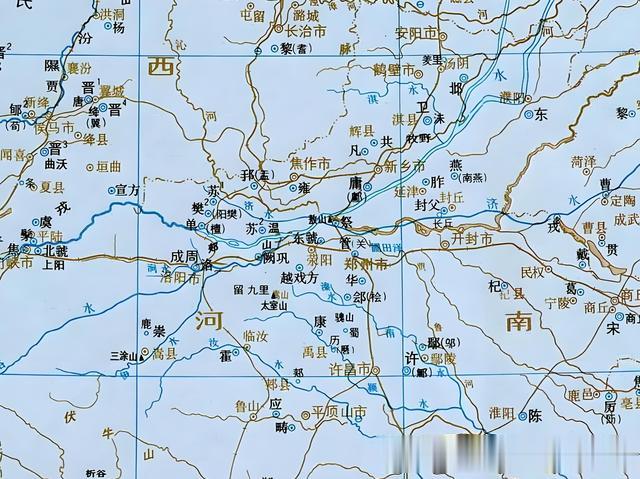

卫国地理位置

秦统一后,卫君角被贬为庶人,但卫国作为秦的附庸仍存续至秦二世时期,最终被废除。卫国虽长期积弱,却因地处中原边缘,且在周礼体系中地位特殊,得以避开大国兼并,成为周代诸侯国中唯一完整见证周朝兴衰的政权。其历史折射出周代宗法制度与地缘政治的复杂互动。

2、鲁国鲁国是周代姬姓诸侯国,自西周初年(前1043年)分封至前249年鲁顷公去世,鲁国绝嗣,存续近800年。其首任国君伯禽为周公旦之子,封于商奄故地(今山东曲阜),肩负镇抚东夷、推行周礼的使命。鲁国因周公特殊地位,享有天子礼乐,成为周代礼制文化的核心传承者。

春秋时期,鲁国国力渐衰,但文化影响力显著。其恪守周礼传统,保存《诗》《书》等典籍,孕育孔子、左丘明等思想家,成为儒家文化发源地。政治上,鲁国长期受制于齐国,曾发生“长勺之战”等对抗;内部则因“三桓”家族(孟孙、叔孙、季孙)专权,公室日益衰弱。战国时期,鲁国仅存曲阜周边,前256年被楚考烈王所灭。

鲁国位置

鲁国虽未成霸业,却以礼乐典章影响深远。其历史展现周代宗法制度的文化延续性,尤其在礼崩乐坏的时代坚守周礼传统,为后世儒家推崇为“礼仪之邦”。齐鲁文化的交融与对立,亦成为中华文明发展的重要脉络。

3、齐国齐国是周代东方重要诸侯国,存续约800年(前1044年—前221年)。初为姜尚(姜子牙)封国,都营丘(今山东临淄),肩负镇抚东夷、开拓海疆之责。西周时期,齐国依托鱼盐之利,逐渐发展为东方经济强国。春秋时,齐桓公任用管仲改革,推行“相地而衰征”“官山海”政策,通过“尊王攘夷”成为首任霸主,开创“九合诸侯”的霸业格局。

齐国疆域

战国时期,田氏取代姜氏执政(前386年),仍沿用齐为国号。齐威王时整顿吏治、广纳贤才,建立稷下学宫,使临淄成为诸子百家争鸣的文化中心。齐宣王时期疆域扩至巅峰,占据山东半岛大部。前284年,燕将乐毅联合五国伐齐,齐国几近灭亡,虽由田单复国,但元气大伤。最终于前221年被秦国所灭。

齐国历史兼具海洋文明与农耕文明特质,其盐铁专营、商贸传统深刻影响古代经济制度,稷下学宫更孕育黄老之学、阴阳家等思想流派。作为春秋首霸与战国七雄,齐国始终在军事扩张与文化创新间保持平衡,成为周代诸侯国中兼具变革精神与实践能力的典型代表。

4、晋国晋国也是周代重要诸侯国,自西周初年(前1033年)分封至前376年“三家分晋”,末任晋侯晋静公被废为庶民,晋国正式消亡,存续约650年。首任国君唐叔虞为周成王之弟,初封于唐(今山西翼城),后改国号为晋。西周时期,晋国镇守北方,抵御戎狄,逐步扩展至汾河流域。

春秋时期,晋国崛起为中原霸主。晋文公重耳流亡归国后,整顿内政,组建三军,前632年城濮之战大败楚国,确立霸权。此后百年间,晋国通过“尊王攘夷”维持霸主地位,形成独特的“六卿”执政体系。但卿族势力膨胀导致公室衰微,最终韩、赵、魏三家瓜分晋国(前453年),周威烈王正式册封三侯(前403年),标志战国时代开启。

晋国疆域

晋国军事制度创新(如“州县制”)、法典编纂(范宣子《刑书》)深刻影响战国变法,其分裂更成为周代宗法制度瓦解的典型案例。晋文化融合戎狄元素,孕育法家思想先驱,李悝、吴起等改革家皆出自晋地。作为春秋第一强权,晋国既维系了周礼框架,又以制度变革推动集权政治发展,其兴衰轨迹成为理解周代社会转型的关键脉络。

5、燕国燕国是周代北方重要诸侯国,存续约822年(前1044年—前222年)。首任国君召公奭为周武王之弟,封于蓟(今北京房山),肩负镇抚北方戎狄、开拓边陲之责。西周时期,燕国长期镇守幽燕之地,但因地处偏远、与中原交流有限,发展相对滞后。

春秋时期,燕国国力薄弱,史载甚少。战国初期仍为弱国,前316年齐国攻占燕都,引发列国干预。燕昭王即位后筑黄金台招贤,任用乐毅改革,前284年联合五国伐齐,连克七十余城,一度跻身强国之列。但昭王死后田单复齐,燕国战略成果尽失。末期太子丹遣荆轲刺秦失败,加速灭亡进程,前222年被秦将王贲攻灭。

燕国位置

燕国因地处中原文明与草原游牧文化交汇带,形成兼具农耕与骑射特色的燕文化,出土青铜器纹饰融合中原与山戎元素。其长期经营辽东、修筑北长城,为中原政权抵御东胡、匈奴奠定基础。尽管政治影响力有限,但作为周代分封体系中存续最久的姬姓国之一,燕国历史揭示了边缘诸侯国的生存策略,其都城遗址(今北京琉璃河)更为探寻北京早期建城史提供关键实证。

6、纪国纪国是周代东方姜姓诸侯国,位于今山东寿光一带,存续约400年(西周初年至前690年)。其先祖为炎帝后裔,西周初年获封,扼守莱州湾盐业要地,凭借鱼盐之利成为胶东半岛重要势力。纪国与齐国长期对峙,曾联合鲁、郑等国压制齐襄公扩张,引发“纪侯谮齐”事件。前693年齐襄公复仇,攻破纪国三邑;前690年纪侯弃国逃亡,宗庙被毁,国土并入齐国。

纪国位置

纪国青铜器(如纪侯貉子簋)铭文证实其文化兼具中原礼制与东夷特色,都城遗址出土的盐业遗存揭示其在海盐贸易中的枢纽地位。作为齐国东扩的首要障碍,纪国灭亡标志着胶东半岛政治格局的重组,加速了齐国对沿海资源的整合。其兴衰折射出周代边缘诸侯国在大国争霸中的生存困境,亦为研究早期盐业经济与地缘政治提供重要个案。

7、邢国邢国是周代北方姬姓诸侯国,周公旦后裔所封,存续约400年(前11世纪—前635年)。初封于今河北邢台,为镇抚戎狄的北方屏障。西周时期,邢国扼守太行山东麓通道,多次抵御戎狄入侵,并与中原诸侯保持密切联姻。青铜器铭文记载邢侯参与周王征伐,彰显其军事地位。

邢国

春秋时期,戎狄势力增强,邢国渐衰。前662年狄人攻邢,齐桓公联合宋、曹援救,迁邢于夷仪(今山东聊城)。前635年邢国终被卫国吞并。其都城邢台遗址出土邢侯簋等青铜礼器,纹饰融合中原礼制与戎狄风格,冶铸技术精湛,印证了“邢作彝器”的文献记载。作为周室经略北疆的战略支点,邢国兴衰体现了诸侯国在戎狄压力下的生存困境,齐桓公“存邢救卫”更成为春秋霸业的重要标志,其地缘价值为后世燕赵政权所承袭。

8、陈国陈国是周代中原重要诸侯国,存续约600年(前1040年—前478年)。其先祖为舜帝后裔妫满,周武王灭商后封于宛丘(今河南淮阳),建立陈国,以延续虞舜祭祀。西周时期,陈国地处中原腹地,与蔡、宋等国联姻密切,青铜器铭文显示其频繁参与王室典礼,地位显赫。

陈国位置

春秋时期,陈国夹在晋、楚争霸之间,摇摆依附。前598年因夏徵舒弑君引发内乱,楚庄王借机灭陈为县,后虽复国但沦为附庸。前534年楚灵王再度灭陈,五年后复国更名“陈蔡”。前478年楚惠王最终吞并陈国,置为陈县。孔子周游列国时曾居陈四载,老子亦为陈国后裔,反映其文化积淀。

陈国青铜礼器(如陈侯壶)纹饰兼具中原庄重与楚地灵动,典章制度对楚文化影响深远。作为周代唯一延续虞舜祭祀的封国,其“妫姓”血脉通过田齐政权延续至战国。陈国历史凸显小国在大国博弈中的生存困境,其地缘位置(中原与楚文化过渡带)使之成为南北文明交融的缩影,淮阳平粮台城址更实证了早期中原城邦的营造技术。

9、管国管国是西周初年短暂存在的姬姓诸侯国,存续约十余年(前1046年—前1039年)。周武王灭商后,封弟叔鲜于管(今河南郑州),与蔡叔、霍叔并称“三监”,负责监视商纣王之子武庚及殷商遗民。武王去世后,管叔鲜不满周公旦摄政,联合武庚及东方诸侯发动“三监之乱”。周公东征三年平定叛乱,管叔鲜被诛,管国废除,辖地收归周王室,后成为郑国核心区域。

管国位置(郑州附近)

管国虽存续短暂,却是周初分封制调整的关键案例。其叛乱促使周公推行“封建亲戚”新政,改封康叔于卫、微子于宋,重构东方统治体系。郑州发现的商周时期管城遗址,出土夯土城墙及祭祀遗存,或与管国相关。作为最早因政治动荡被废黜的姬姓封国,管国兴衰揭示了周初权力博弈的复杂性,其地缘价值在后世郑国崛起中得以延续,郑州老城至今仍保留“管城”地名。

10、蔡国蔡国是周代中原姬姓诸侯国,存续约600年(前1046年—前447年)。周武王灭商后封弟叔度于蔡(今河南上蔡),与管、霍并称“三监”,镇抚殷遗民。叔度参与“三监之乱”被废,其子胡(蔡仲)复封,重建蔡国。春秋时蔡国夹处楚、晋争霸前线,前531年楚灵王诱杀蔡侯,一度灭蔡为县;后楚平王复立蔡,迁都新蔡(今河南新蔡),前493年再迁州来(今安徽凤台),称下蔡。

蔡国位置

蔡国青铜器(如蔡侯申鼎)铭文详录与吴、楚外交,反映其“事大交邻”的生存策略。前447年终为楚惠王所灭。其都城遗址(今上蔡蔡国故城)存夯土城墙及贵族墓葬群,出土编钟、玉器印证礼乐传承。蔡国虽国力孱弱,却以联姻、附庸周旋于大国间,其“三迁三复”的历程成为春秋小国政治智慧的缩影,蔡仲后人更以“蔡”为姓延续宗族,文化影响绵延至今。

小结:

这些侯爵国展现了周代政治文化演变:从宗法分封到集权兼并,礼制传统(鲁)与变革实践(齐、晋)并存,小国依附策略(蔡、陈)与边缘政权生存智慧(卫、燕)交织。其兴衰反映地缘博弈、经济资源(盐铁、商贸)对政权存续的作用,并为后世提供制度创新(晋县制、齐专营)与文化传承(儒家、稷下学派)的源头。