在财富积累的过程中,“努力致富” 的故事总是被反复传颂,仿佛只要足够勤奋就能推开财富的大门。

但我自己经历了收入的暴涨,并研究了芒格的智慧后发现,那些真正实现白手起家的富人,并非依赖日复一日的辛苦劳作,而是掌握了比努力更重要的底层法则。

接下来,阿胖将从芒格的智慧出发,解析三个比努力更关键的致富逻辑。

不看完你就亏大了!

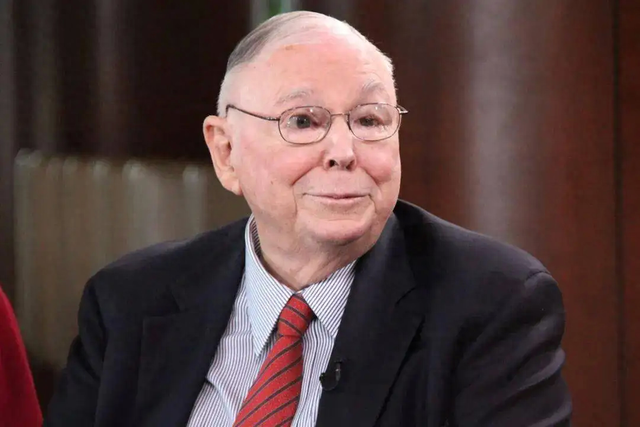

老规矩,开始之前先简单介绍一下芒格。

芒格被称作巴菲特背后的男人,巴菲特把自己的成就完全归功于他,他的身价虽然没有巴菲特那么惊人,但却也有几十亿!

话不多说,进入正题!

第一个:靠思维模型碾压

第一个:靠思维模型碾压大众普遍相信 “天道酬勤”,认为财富是汗水的结晶,于是陷入 “加班 - 兼职 - 拼命工作” 的循环。但芒格的多元思维模型理论指出:真正拉开贫富差距的,是大脑中运行的 “思维模型”。

穷人用身体勤奋掩盖思维懒惰,富人却在默默构建能放大努力价值的思维模型。他说:“如果只是盲目努力,即使把自己劈成两半,也无法在财富上获得突破。”

从认知科学角度,人类大脑每天处理信息时存在 “思维捷径”,即依赖直觉和经验做决策,这导致 90% 的人陷入 “努力却低效” 的陷阱。

而芒格提出的 “格栅理论” 强调,将数学、经济学、心理学、生物学等多学科思维模型串联成网,才能形成对事物本质的深刻理解。

例如,用经济学的 “供需模型” 分析商业机会,用心理学的 “损失厌恶” 理解消费者行为,这种多维思考能让决策效率提升 10 倍以上。

神经科学研究也表明,大脑的前额叶皮层负责复杂决策,而持续输入多元思维模型能强化这一区域的神经连接,使普通人也能具备 “富人的商业直觉”。

马斯克在创办 SpaceX 时,面对 “火箭制造成本高昂” 的行业共识,没有选择勤奋加班,而是用物理学的第一性原理拆解问题:“火箭的本质是航空级铝合金 + 燃料,原材料成本仅占传统售价的 3%,中间环节的溢价才是关键。” 他推翻了 “必须依赖成熟供应链” 的惯性思维,建立垂直整合的火箭制造体系,将发射成本降至同行的 1/10。

这种思维模型的运用,让他在看似需要万亿投入的航天领域实现白手起家,而同期勤奋工作的传统航天从业者,却始终无法突破成本瓶颈。

生活中,“思维懒惰” 导致的低效努力随处可见。

职场中,有人每天加班到凌晨,却因缺乏 “流程优化思维”,始终重复低价值工作;创业时,有人盲目模仿成功案例,却不懂用 “供需失衡模型” 寻找差异化机会。

而思维模型的使用者,正在用脑力杠杆放大努力价值。

程序员用 “算法思维” 优化代码,效率比普通开发者高 3 倍;创业者用 “精益创业模型” 快速验证商业模式,试错成本降低 60%;管理者用 “奥卡姆剃刀思维” 简化流程,团队效能提升 40%。

普通人怎么建立思维模型呢?

1、建立 “思维模型笔记本”:每天记录一个新接触的思维模型(如 “SWOT 分析”“帕累托法则”),用自己的语言解释,并尝试用它分析当天遇到的问题。

2、跨学科碎片化学习:每天花 20 分钟阅读不同领域的科普文章(如经济学、生物学、哲学),重点关注 “这个理论如何解释商业现象”,例如用 “进化论” 理解行业竞争。

3、模仿高手决策路径:研究成功人士的公开访谈,提炼他们解决问题时使用的思维模型,例如马斯克的 “第一性原理”、巴菲特的 “护城河理论”,刻意模仿练习。

第二个:靠价值排序法则

第二个:靠价值排序法则普通人习惯用 “忙碌程度” 衡量价值,每天被琐事填满日程:无效加班、跟风社交、重复劳动,却忽略了真正能带来财富的 “高价值杠杆点”。

芒格的 “心智带宽理论” 指出:财富积累的关键,在于区分 “高价值事务” 和 “伪价值陷阱”。穷人在 “低价值勤奋” 中自我感动,富人却在 “战略留白” 中锁定核心杠杆点。他说:“如果你每天花 80% 的时间做 20% 的关键事,财富会自己找上门。”

28定律表明,80% 的成果来自 20% 的关键努力,人类大脑的有效工作时间每天仅 2-3 小时,用于处理真正重要的决策和创造。

如果你不把更多的时间放在高价值的事情上,你的时间就会全部被浪费!

我认识一个程序员朋友,每天加班到凌晨,忙碌于修复别人的代码漏洞,却从不花时间研究公司核心业务逻辑。

5 年后,同期入职的朋友因专注于 “用户需求分析 + 系统架构设计”,成为公司最年轻的技术总监,年薪是他的 3 倍。

我这位朋友的勤奋停留在 “可替代性劳动”,而升职朋友的 “战略懒惰”(拒绝低效工作),让他抓住了技术升级的核心杠杆点。

“伪价值陷阱” 正在吞噬我们的财富潜力。

在职场层面,有人把 “整理表格”“写日报” 等机械劳动视为努力,却忽略 “与客户深度沟通”“优化业务流程” 等高价值动作;

在创业层面,有人沉迷 “搞关系”“做表面功夫”,却不花时间研究 “用户真实需求”“成本控制模型”;

在个人成长层面,有人每天刷 10 篇文章却不实践,报 5 个网课却不落地,陷入 “知识囤积” 的伪勤奋。

我们普通人怎样做好价值排序这件事呢?

1、每日 “价值称重”:睡前用 “影响力矩阵” 评估当天的工作:横轴是 “价值高低”,纵轴是 “时间消耗”,把超过 2 小时的事务标红,连续 3 天标红的事务,要么优化,要么放弃。

2、践行 “战略留白”:每天预留 2 小时 “无干扰时间”,去思考 “某件事能否让我 3 年后更值钱”;去处理 “能撬动 10 倍收益” 的关键任务(如谈核心客户、优化商业模式)。

3、建立 “反琐事清单”:明确哪些是 “可外包 / 可自动化 / 可拒绝” 的事务,例如用 Excel 模板处理重复数据、花钱请兼职做基础客服、拒绝无意义的社交邀约。

第三个:靠系统构建思维普通人习惯用 “碎片化努力” 自我感动:今天学理财、明天做兼职、后天开网店,看似忙碌却像散落的拼图,无法形成财富积累的 “系统合力”。

芒格的 “复利效应” 理论揭示:财富爆发不是线性积累的结果,而是 “系统化能力” 的质变突破。穷人在 “点状努力” 中打转,富人却在搭建 “能自动增值的财富系统”。他说:“我从未见过靠打零工实现财务自由的人,他们缺的不是努力,而是系统。”

例如,“个人 IP 系统” 包括 “内容输出 - 流量获取 - 商业变现 - 反哺内容” 的闭环,每个环节相互促进,形成复利效应。

行为心理学的 “习惯网络” 理论表明,零散的行为难以形成合力,而系统化的 “习惯链”(如 “学习 - 实践 - 优化 - 传播”)能产生乘数效应。

我就认识一个社区超市老板,这里叫他老陈,市场环境很卷,但他没有陷入 “低价竞争”,而是打造 “社区生活系统”。

在流量层这块,建立会员圈子,每天推送 “特价商品 + 生活服务”(如代收快递、家电维修)。

在变现层这块,生鲜利润补贴房租,日用品通过 “预售 + 集采” 降低成本,增值服务提升客户粘性。

在数据层这块,记录会员消费习惯,精准进货,库存周转率提升 40%。这个系统让他的超市在电商冲击下逆势增长,年利润比同行高 60%,最终被连锁品牌溢价收购。

“碎片化努力” 导致的无效积累在生活中简直太常见了!

有人学了 10 个副业技能,却无法组合成完整的服务方案,只能做低价兼职。

有人参加无数场行业活动,却没建立核心人脉网络,资源始终停留在表面。

有人尝试多个创业项目,却没沉淀出可复制的模式,每次都从零开始。

那我们怎样才能成为一位系统构建者呢?

1、绘制 “能力生态图”:用思维导图列出自己的技能、资源、目标,寻找关联点,这一点很重要!

2、打造 “最小闭环”:启动任何项目前,先跑通 “最小系统”,如自媒体的 “选题 - 写作 - 发布 - 互动” 闭环,确保每个环节可重复。

3、设计 “自动化模块”:把重复性工作交给工具,例如用 Excel 宏处理数据、释放时间优化核心环节。

4、建立 “反馈机制”:每个系统环节设置数据指标(如自媒体的 “完播率”、实体店的 “复购率”),每周复盘,用数据驱动系统优化。

这4点也是一个系统,一定要严格落实!

分享完毕,有启发的朋友可以告诉阿胖一声!

我是阿胖,靠读书、写作爆发式成长,一年多的时间从月薪3千到月入3万,分享我的成长思考,助你打破人生迷茫,少走10年弯路