打了胜仗后,给立功的人发奖励,这是当兵打仗的老规矩了。

然而,到了1948年7月那会儿,王建安可没捞到半点开心的感觉。

王建安当时担任华野第八纵队的司令,在豫东战役里头,第八纵队先是攻下了开封,这一举动让整个中原地区都震惊了。接着,在睢杞的战场上,他们又是豁出命去阻挡敌人,立下了赫赫战功。

可没想到的是,中央军委突然下了道命令,让王建安去当华北野战部队第一兵团的副司令员,还催着他赶紧动身,去太原前线找徐向前报到。他空出来的位置,就由八纵的副司令张仁初来顶上了。

王建安心里头猛地一凉,这到底是怎么个安排法呢?

一、不寻常的进步

从纵队头儿升到兵团二把手,表面上看是升官了,但懂行的人都明白,这种调整其实挺不划算的。

打仗那会儿,指挥官带兵打仗,部队里人和人之间关系顺不顺当,那可是个大问题。因此呢,几个大军团或者军区,都很少让士兵跨着系统调动来调动去。

咱们就拿几个少有的例子来简单聊聊吧。

1945年11月份,杨得志带着晋冀鲁豫野战军的第一纵队,一路往北走,打算进军东北。可当他们走到热河那边,就停下了脚步,转而留在了晋察冀。说起来,杨得志在抗战那会儿,一直都在129师,是刘伯承手下的一把好手。聂帅呢,因为晋察冀那边军事干部不够用,就硬是把杨得志给留下了。

老杨哥能力强,情商也高,加上他和聂帅关系不浅,那会儿晋察冀的军事形势又不乐观。杨得志呢,没咋受跨系统调动的影响,反倒阴差阳错地成了华北系统的头儿。这事儿,算是开国中将以上级别里,跨系统调动最顺溜的一个例子了。

但杨得志取得的成就,可不是那么容易就能模仿的。

比如说晋察冀那块的几位大佬,郭上将和聂帅俩人想法不一样。特别是大同集宁打了败仗,接着张家口也丢了,郭上将特别不满意聂帅的打法,非得要去晋冀鲁豫找刘伯承将军。他过去了以后,虽然也能打仗,但就是没混上个一把手当当,一直给陈赓当副的,压根儿没找到机会好好施展身手。

说起来也挺有意思,郑维山那火爆脾气,本想走却没走成。他从纵队司令一路干到了兵团副司令,在朝鲜战场上那可是威风凛凛。1955年授衔的时候,他虽然只是个中将,但在华北那一块儿,地位可不低,后来还当上了北京军区和兰州军区的司令员。

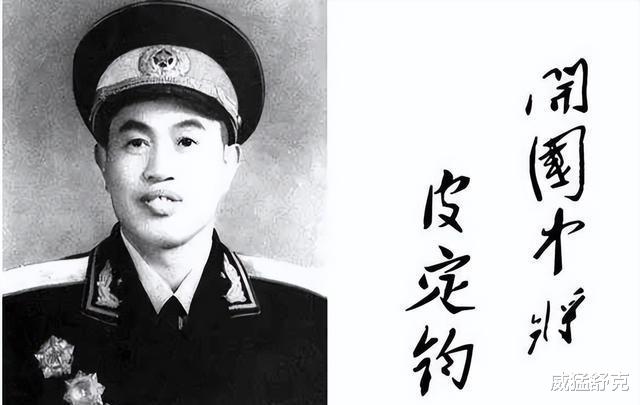

皮定均的人生经历真是挺曲折的。老中原军区那时候有两个野战纵队,皮定均是在第一纵队的第一旅,位置靠前,战斗力也挺强。后来他们千里迢迢突围到华中野战军,又被编到了第十纵队的十三旅。皮定均自己说,在华野干得不太顺心。1947年1月华野成立时,他从旅长升为了第六纵队的副司令员。那这个职位怎么样呢?跟以前那些地位比他稍高的叶陶王他们比起来,也不算差。但时间一长,问题就来了,他一直当着这个六纵副司令,直到解放战争快打完了,1949年9月才正式转正,当上了二十四军军长,也就是原来的老六纵。你瞧瞧跟他资历差不多的聂凤智、张震、张仁初等人,他这进步速度明显慢多了。还有皮的副旅长方升普,他的经历也是挺复杂的,在华野打了那么多大战,结果突然就被调到华北系统去了。具体咋回事儿咱也不多说了,有兴趣的自己去查查看吧。

比如说贺炳炎、廖汉生和彭老总之间有点小摩擦,程子华呢,从华北调到东北,位置有点微妙,不上不下的,他们都碰到了相似的问题。换个系统工作,并不是说一定就干不好。主要是遇到的实际情况太多,限制也多,就算在以前的部队指挥得很出色,到了新地方也不敢随便把他们放到关键岗位上。毕竟战时没那么多时间去学习和适应,不然部队可能会吃大亏的。

从另外一个角度看王建安这次的调动,确实让人觉得不对劲,哪怕他是往上升了一级,也总觉得不太满意。

王建安的老本行是在山东的八路军队伍里,他在山东那片土地上打了好几年的仗。1943年的时候,他当上了鲁中的司令,从那以后,他就成了鲁中地区和八路军第八纵队的标志性人物。突然之间,他被调到了完全不熟悉的华北地区,这让人不禁想起了郭天民之前的经历。

二、徐向前是不是得找个帮手啊?

有人觉得吧,郭天民和刘伯承之间可能没啥关系,但王建安不一样,他早年是红四方面军徐向前元帅的得力干将。这回他去给徐帅当副手,一起领导太原前线的战事,那真是再合适不过了。

咱们来瞅瞅太原那边的事儿,徐向前元帅是不是真的需要找个对部队情况不太了解的副手呢?而且这位副手还得侧重于指挥打仗。

在打太原之前,华北第一兵团是这样组合的:

徐向前是司令员,同时也担任政委,周士第则是副司令员,还兼任副政委。参谋长一职由陈漫远担任,而政治部主任则是胡同志。

阵容或许不算特别闪亮,但里头藏着个低调的高手——周士第。这家伙可是个厉害角色,黄埔军校第一期出来的,跟徐帅是同班同学,还参加过北伐,经验相当丰富。在红军那会儿,还有抗战时期,他都是贺老总身边的参谋长,指挥起战斗来,搞定太原那种局面根本不在话下。1955年授衔的时候,他虽然是上将,但论本事,跟那个在红军二方面军出来的、被称为“镇上将”的文艺界大佬比起来,也是毫不逊色。还有那位没授衔的大将程子华,他们俩可以说是华北地区的两根顶梁柱。只不过,因为早些年的经历,他在政治上的发展空间受到了一些限制。

聊聊太原前线的情况,其实这场战斗就是场硬仗,阎锡山已经是被我们围得插翅难飞了。战斗挺激烈,但跟晋中那场比起来,复杂程度可就差远了。因此,徐帅才放心大胆地回石家庄去休息,有周士第在前线盯着,一切都没问题。

有人传是王建安被徐帅叫去的,但查了徐帅最正式的两本书,《徐向前的一生》和《徐向前的往事回忆》,在1947年8月那会儿,里面都没说到让王建安过来的事儿。

可能还有一些别的具体历史资料,我还没了解到。

可以确定的是,王建安这次的调动真的挺让人摸不着头脑,他居然连华北一兵团找徐向前报到都没去,就直接在见毛主席的时候被调回了华东野战军,当上了山东兵团的副司令员。

根据《王建安传》,这本书是《中国人民解放军高级将领传》里的一部分,里头写了1948年7月的时候,王建安一到石家庄,还没顾上去看望在那儿养病的徐向前,就被华北大学的校长吴玉章直接用车送到了西柏坡,让他去见毛主席。

毛主席先是夸奖了王建安在豫东战役中的出色表现,接着话锋一转,提到了军委的一个新决定,那就是攻打济南。他打算让王建安回到华野,担任山东兵团的副司令员,和许世友一起负责指挥攻打济南城的任务。

没想到就这么轻轻松松地,任命就给换了,这让王建安大吃一惊。

这话其实就是在提醒王建安,让他跟许世友把关系处融洽点。王和许在抗大那会儿的事儿,大家都知道,我就不多啰嗦了。

跟毛主席聊完后,周恩来接着找王建安聊,两人一直聊到大半夜,说了好多事情。等天亮后,就让王建安回山东去了。

结果就是,我们碰到了个挺奇怪的事儿。那本传记里确实写了王建安曾被这么任命过,但奇怪的是,你去翻那几本讲部队历史变迁的官方资料,愣是找不到王建安当过华北一兵团副司令员的半点记录。

我来说几个挺有分量的例子。

这到底意味着什么呢?

王建安要调到华北这事儿,感觉就像是几个大领导私下里碰了个头,还没正式写成命令文件呢。再加上那时候战事紧张,忙得团团转,根本顾不上把这事儿记到军事档案里头。结果,后来的人查史料,这么重要的一位高级将领调动,竟然就给漏掉了。

三、华夏隐秘流派在华夏大地上,存在着一些鲜为人知的武术流派,它们被称作“华野隐流”。这些流派不像那些广为人知的门派那样名声在外,但它们同样拥有着深厚的武术底蕴和独特的武学理念。华野隐流的武者们,往往隐居山林,远离尘嚣,他们专注于修炼武艺,追求武学的极致。他们的武术风格各异,有的刚猛有力,有的灵动飘逸,但都蕴含着对武术的深刻理解和独特领悟。这些隐流的传承方式也十分神秘,往往是通过口传心授的方式,将武学的精髓一代代传递下去。由于这种传承方式的特殊性,使得华野隐流的武术技艺得以保持其原始和纯粹。虽然华野隐流并不为大众所熟知,但它们在武术界却有着举足轻重的地位。许多武术爱好者都梦想着能够一窥这些隐秘流派的真面目,学习它们的武术技艺。然而,由于隐流的隐秘性和传承的严格性,使得这个梦想对于大多数人来说只能是遥不可及的。尽管如此,华野隐流的存在仍然为华夏武术的多样性增添了独特的色彩,也让人们对武术的探索充满了无限的好奇和向往。

说起王建安的那段历史,估计挺多人都摸不着头脑。但要是把同时期华野其他将领的情况也一块瞅瞅,说不定咱们就能瞧出点隐藏在背后的东西。

咱们聊聊陈士榘带队的第三兵团,那会儿也叫陈唐兵团,是1948年3月到7月的事儿。咱们挑几个关键点说说。

一开始,何以祥离开了前线岗位。他以前在山野时期当过八师的师长,后来升为了华野三纵的司令。1947年12月,他配合中野部队打完了金刚寺那场仗,没多久就因为身体受伤生病,回了山东惠民的后方医院休养。这时候,孙继先从八纵副司令的位置上调到了三纵,开始代理司令的职务。可大家都没料到,何以祥这一走就再没回来,孙继先也就从代理司令变成了正式的,在三纵稳稳当当地干了下去。

为啥何以祥建国后只被封为少将,可能跟他没参加淮海战役有点关系。但真正的原因可能不光是受伤生病那么简单。何少将在他的回忆录里,挺有意味地提到了一个事情。他说,从山东惠民转到军委卫生部的中央医院治病那会儿,莫名其妙地就休息了半年。有一天,突然就被刘少奇、周恩来、朱德三位大佬一块儿接见了,问了问前线的事儿,周恩来还问他接下来打算怎么办。

何表示:“今年1月份,我得先歇歇,说是还有别的事儿等着我。”

这事儿咱们就先到这儿吧,何也没再多说啥,周恩来也没追着问。明摆着,俩人心里都有数,不过是互相装傻罢了。

接下来,重点叙述了周恩来和朱德详细了解豫东战役里攻占开封时,炮兵所扮演的角色。何以祥原本是搞爆破和炮兵的,在攻打洛阳时,炮兵起到了至关重要的作用,甚至让陈赓的四纵都黯然失色。但当周、朱两位领导问起是否炮兵起了主导作用时,何以祥却回答,炮兵并不是最主要的,得靠爆破、突击等手段相互配合才行。

周恩来马上接口道:“现在啊,咱们炮兵的威力,可别太夸大其词了。”朱德也跟着强调:“咱炮兵的威力得好好用起来,但可不能让人觉得炮兵就是万能的,更不能让人觉得没重武器就打不了胜仗。”

琢磨琢磨,这两位大佬在何以祥面前说的那番话,肯定是话里有话的。

这事儿又让人自然而然地回想起陈毅发电报批评陈唐兵团的事儿。

1948年7月24号,陈毅给粟裕和陈士榘发了封电报,里头话说得挺重。他批评三纵的人太嚣张,把炮兵的作用吹得太大,对中野的兄弟们的功劳视而不见。特别是陈士榘,在中野的营级干部会上,一个劲儿地夸炮兵,这让中野的部队觉得特别没面子。

粟裕很快发了电报进行自我批评,他指出三纵在洛阳的炮击持续时间太长了,这导致了不必要的资源消耗。而且,不仅是洛阳,三纵和特纵在打开封的战斗中也出现了类似的问题。尽管这两个纵队在战斗中,炮兵的作用那可是相当关键,粟裕心里肯定也清楚这一点。但他还是这么说,很明显,是因为上面的领导注意到了陈唐兵团,特别是三纵,有点骄傲自满了。

周朱降低了炮兵的重要性,而陈毅也对陈唐和三纵提出了批评,这仅仅是碰巧吗?肯定不是。

咱们再来简单聊聊十纵的情况。

十纵没打招呼就北渡黄河,结果被邱清泉的第五军给偷袭了。这事儿让中央和华野都很不满,对十纵的司令宋时轮一顿狠批。虽说后来陈士榘站出来说,北渡黄河是兵团的意思,但中央和华野那边还是没给宋时轮好脸色。豫东战役时,十纵在阻击战里可是立了大功,但华野党委对宋时轮还是那副不冷不热的样子。到了济南战役前的作战会议上,宋时轮实在忍不住了,气得他猛拍桌子,非要讨个说法不可。

毛主席得知消息后,立马给华野发了电报,说要撤掉宋时轮的职务。要不是粟裕站出来极力保护,宋司令的情况可能就跟何以祥差不多了。

好多事情一连串地发生,要说这只是碰巧,那可真是不太可能了。

一、四、六纵在濮阳接受训练整顿那会儿,也被提了点意见,还是朱老总亲自来监督的。叶陶王这三位将领对粟裕那是相当敬重,从那以后,他们就没再被找过麻烦。至于陈唐兵团的那些将领,大多是山野出身,对他们的敲打主要是通过何、孙、王、宋等人在那段时间里职务的升降来实现的。

陈毅没直接点名,但批评了三八十等几个纵队,特别是对三纵的批评最为严厉,八纵相对来说还好点。考虑到王建安擅长指挥多个纵队协同打仗,他就换了个方式,比较委婉地提了个醒,这样大家面上都还能过得去。王建安这人精明得很,哪会不懂这里面的含义。

所以回到山东后,他主动找许世友和好,两人齐心协力,一块儿指挥了济南那场大战。

说到许上将,那可是情商超高的一位。在济南战役时,他跟王建安处得跟亲兄弟似的,至少面上看着特别亲,战果也相当不错。济南一仗打完后,许上将又因为身体原因休假了,指挥山东兵团南下的重任就落在了王建安肩上,这事儿后来还传为佳话呢。王建安靠着在淮海战役里的出色表现,成功挤进了三野四大兵团司令的行列,看来中央的一番筹划,终究是没白忙活。