在医疗领域的改革浪潮中,药品集采政策无疑是一颗重磅炸弹,引发了各界的广泛关注与热议。2024 年 12 月 12 日晚间第十批国家组织药品集中带量采购开标,再次将这一政策推到了风口浪尖。

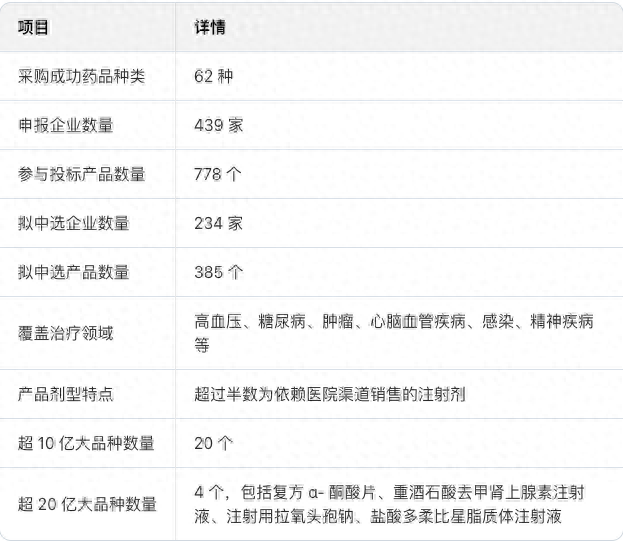

本次集采成果显著,62 种药品采购成功,覆盖众多疾病领域,申报企业达 439 个,最终 234 家企业的 385 个产品拟中选。从降价幅度来看,约 50 多个产品降幅超过 90%,如硫酸特布他林注射液和盐酸多柔比星脂质体注射液等,这无疑在数字上给人以极大的震撼,似乎朝着降低药价、减轻患者用药负担的目标大步迈进。

第十批药品集采基本信息图表

然而,此次集采结果一出,网络上出现却是几乎一边倒的骂声,这和多年前的一片叫好截然不同。因为看似是赚了大便宜的背后,却隐藏着诸多令人担忧的问题。

从价格角度而言,像阿司匹林国内出现 3 分钱的低价,与美国同药价格按汇率换算差距过大,这种巨大的价格鸿沟让人不禁对成本与质量之间的平衡产生深深的疑虑。难道仅仅是因为国内的生产成本低到如此程度吗?还是在低价的背后存在着其他不为人知的因素,比如原材料的品质差异、生产工艺的简化等,而这些因素又是否会最终影响到药品的质量和疗效呢?

临床实际用药效果更是成为了争议的焦点。就如心内科治疗高血压时,有的老年患者使用国产药血压控制不理想,而换用进口药后却能得到有效控制。甚至医生会根据经验建议患者在不同季节选用不同产地的药物。几个月前杭州发生的事件更是引起轩然大波,一位家长称孩子患支原体肺炎,挂国产阿奇霉素效果不佳,高烧反复,而使用进口阿奇霉素输液后第二天体温就降了下来。这些案例并非个例,它们频繁地出现在医疗实践中,让人们不得不对国产药与进口药的等效性提出质疑。

尽管我国早已开展了药品的一致性评价工作,但此次集采过程中,其可靠性却备受挑战。一方面,评价时间较为仓促,可能在研究过程中无法做到全面、细致、深入。一些潜在的影响因素可能被忽略,比如药品在不同储存条件、不同服用方式下的稳定性和有效性等。另一方面,关于是做 “一致评价” 还是 “一次性评价” 的问题也引发了思考。如何持续有效地监督药厂生产出质量稳定可靠的产品,目前我们至少没有在公开的报道中看到。

在集采政策的具体实施中,医院电脑系统锁死用药顺序这一举措也引发了诸多争议。其出发点固然是为了保障集采药企业的基本生存和实现成本下降目标,要求先完成集采药用量指标才能使用其他同类药药,来确保集采政策的顺利推行。但在实际应用中,却对老百姓造成了不公平的影响。对于那些使用集采药效果不佳的患者来说,他们不得不承受病情反复、花费更多甚至住院等沉重代价。从社会整体成本来看,这不仅没有降低成本,反而因为患者病情的延误和加重而增加了医疗资源的消耗。例如,一位高血压患者因使用集采药血压长期不稳定,可能会引发一系列并发症,如心脏病、脑卒中等,这将需要更多的医疗干预和费用支出,给家庭和社会带来更大的负担。

医保部门在这一过程中,往往过于注重直观的成本下降,而忽视了背后这些隐形成本。他们在制定政策和考核指标时,更多地关注药价的降低幅度和集采任务的完成情况,却很少深入探究药品质量和临床效果的实际情况。对于质量监管,虽然有相关规定,但仅靠罚款等常规手段很难真正把控好药品质量。因为药品质量不仅仅取决于原材料成分,更重要的是其在人体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,以及对疾病的治疗效果。而这些方面,医生基于临床数据的评价才更具说服力。然而,目前医保等相关部门对此重视不足,导致医生在临床实践中面临诸多困境。他们既想为患者提供最佳的治疗方案,却又受到集采政策的限制,无法自由选择更适合患者的药品。

药品集采政策的初衷是美好的,旨在实现多方面的平衡与共赢。降低药价以减轻老百姓的用药负担,这是民生所向,也是提升民众健康福祉的重要举措。通过大规模的集中采购,以量换价,使得更多的患者能够用得起药,尤其是对于那些患有慢性疾病需要长期用药的患者来说,集采政策的实施无疑是一场及时雨。例如,糖尿病患者需要长期使用胰岛素等降糖药物,集采后药价的降低能够大大减轻他们的经济压力,使他们能够更规范地进行治疗,从而更好地控制病情,提高生活质量。

临床效果同样不容忽视。医生作为医疗服务的提供者,在面对各种复杂病情时,需要有稳定且可靠的药物作为治疗工具。在集采过程中,必须对药品的品质进行严格把关和筛选,确保进入集采名单的药品在临床实践中能够经得起检验。只有这样,医生才能专注于治疗方案的优化,根据患者的具体情况制定个性化的治疗计划,而无需担忧因药品质量和疗效的参差不齐而影响治疗效果。如果集采药品的质量和疗效不稳定,医生在制定治疗方案时就会束手束脚,患者的治疗效果也难以得到保障。

同时,药物创新研发所需的成本和动力也必须得到充分考虑。在当前的集采环境下,众多药企面临着巨大的生存压力。持续压低药价使得大部分药企在研发投入上力不从心。创新药的研发是一个漫长而昂贵的过程,需要大量的资金用于临床研究、实验开发以及人才培养等方面。而且创新药的市场往往面向全球,需要满足不同国家和地区的监管要求和市场需求。若药企无法从国内市场获得合理的回报,其创新积极性必然会受到严重打击。一些小型科研公司可能由于资金短缺而无法继续开展研发工作,甚至被迫将研发成果低价出售给国外大型药企。长此以往,我国在全球药物创新领域的竞争力将逐渐丧失,只能依赖进口创新药,这对于我国的医药产业安全和健康发展是极为不利的。

为了解决当前药品集采政策面临的困境,构建更为完善的评估体系和激励机制势在必行。在评估体系方面,要综合考量药品的质量、疗效、安全性以及性价比等多方面因素。不能仅仅以价格作为唯一的衡量标准,而应建立一套全面、科学、严谨的评价指标体系。对于药品的一致性评价,要进一步优化评价流程和方法,增加评价的频次和样本量,充分考虑不同人群、不同病情阶段的用药差异,确保评价结果的可靠性和准确性。例如,可以建立长期的药品跟踪监测机制,收集药品在临床使用过程中的实际数据,包括疗效、不良反应等信息,以便及时发现问题并进行调整。

在激励机制方面,要为药企留出合理的利润空间,鼓励其积极投入创新研发。政府可以通过税收优惠、财政补贴、研发专项基金等方式,支持药企开展创新药物的研发工作。同时,对于那些在药品质量提升、疗效改进以及创新研发方面表现突出的药企,给予一定的奖励和政策倾斜,如优先进入集采名单、提高采购量等。这样不仅能够激发药企的创新活力,提高我国制药产业的整体实力和国际竞争力,也能够为患者提供更多更好的药物选择。

此外,医保部门要转变观念,从单纯的成本控制向成本 - 效益平衡转变。在制定集采政策和考核指标时,要充分听取医生和患者的意见,将临床效果和患者满意度纳入考量范围。加强与药企的沟通与合作,共同探索合理的药价形成机制和供应保障机制。例如,可以建立医保与药企的谈判协商机制,根据药品的研发成本、临床价值、市场需求等因素,确定合理的采购价格和采购量,实现医保基金的合理使用和药企的可持续发展。

药品集采政策是一项复杂而关键的改革举措,在实施过程中虽然取得了一定的成绩,但也面临着诸多挑战。只有通过构建完善的评估体系和激励机制,充分平衡药价、药效、药企创新动力等多方面因素,才能实现患者、药企以及整个医疗产业的协同发展,为我国医疗卫生事业的可持续发展注入源源不断的动力,让药品集采政策真正成为造福百姓、推动医药产业进步的有力武器。