出差梅州惊呆我:这里的人怎么活在21世纪的桃花源?

四月的梅州闷热得像个蒸笼,我拖着行李箱从高铁站出来时,后背已经洇出一片汗渍。滴滴司机接过我的行李时,忽然用地道的客家腔问:"细哥,要不要先喝口凉茶?"还没等我反应过来,他竟从保温杯里倒出半杯深褐色的凉茶递过来。这突如其来的善意,让我这个常年奔波在北京上海的"社畜"愣在当场。

接下来三天的经历,彻底刷新了我对中国现代城市的认知。

一、饭桌上的"反内卷"

第二天和当地客户吃饭,我特意提早半小时到场,没想到推开包厢门时,圆桌上已经整整齐齐坐满了人。穿唐装的陈总笑着摆手:"我们梅州人吃饭,从来都是提前半小时到场的。"更让我惊讶的是,整场饭局没人看手机,大家就着客家娘酒,从围龙屋说到盐焗鸡,硬是聊了两个半小时。

后来才知道,梅州人有个不成文的规矩:聚餐时谁先掏手机,就要当场发红包。这种"原始"的社交方式,反而让每个人眼里都闪着真实的笑意。

二、菜市场的"时光机"

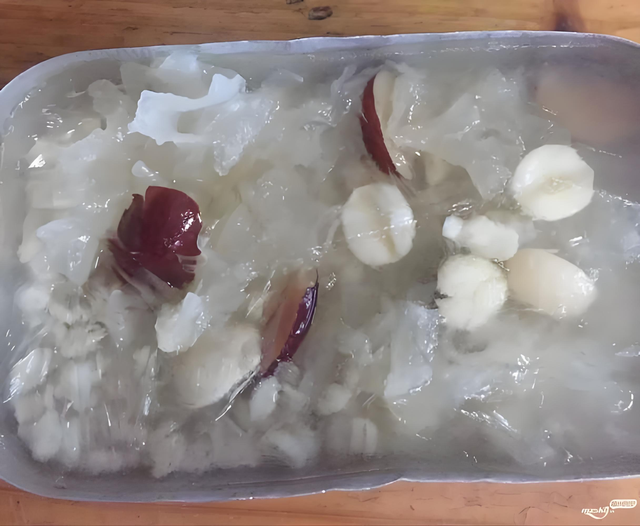

清晨路过老街菜市场,撞见最魔幻的场景:卖猪肉的摊主和顾客用客家话讨价还价,旁边却挂着微信收款码;穿蓝布衫的阿婆守着竹编簸箕卖仙人粄,身后的广告牌印着"支持支付宝"。最绝的是转角处的腌面摊,老板边抻面边用抖音直播,评论区刷过一串"明天留三碗"的客家话弹幕。

这种传统与现代的"混搭",在梅州街头随处可见。他们保留着宗祠祭祖的习俗,却也在围龙屋里装上了智能家居;年轻人会说流利的普通话,但茶余饭后还是习惯用客家话拉家常。

三、办公楼里的"慢动作"

拜访当地企业时,我发现个奇怪现象:下午三点整栋楼突然空了。前台小姑娘解释:"大家都去喝下午茶了,您也来碗清补凉?"看着办公室里养的多肉植物和挂在墙上的员工全家福,突然想起深圳写字楼里那些贴着"加班光荣"标语的格子间。

更让我震惊的是,这里的商务谈判居然是从聊家常开始的。客户王总先花了二十分钟讲他女儿考上了嘉应学院,又拿出手机给我看他们家周末去雁南飞茶田的照片,最后才轻描淡写地说:"合同细节不急,你们再住两天慢慢看。"

四、梅州人的"结界"

在梅州大街小巷,总能看到"世界客都"的标语。起初以为只是旅游宣传,直到遇见开民宿的霞姐。这个能说一口标准英语的客家女人,白天在茶山摘茶青,晚上在ins上发围龙屋的星空照片。"我爷爷那辈下南洋,我爸爸那辈闯深圳,到我这里嘛..."她搅动着擂茶笑道,"就想守着祖屋,让全世界来看真正的客家生活。"

或许正是这种独特的生存智慧,让梅州人在现代化浪潮中找到了自己的节奏。他们用WiFi信号传输着千年客家山歌,在移动支付时代保留着"过番"时带银元的谨慎,既不像一线城市那样焦虑狂奔,也不似偏远山村般困守传统。

临别时,滴滴司机又递来凉茶:"细哥,有闲多来梅州食茶。"看着后视镜里渐渐远去的骑楼老街,突然想起客户说的那句:"我们这里的人啊,就像客家娘酒——看着温吞,后劲可足着呢。"或许在这个996盛行的时代,梅州人早就参透了快与慢的辩证法。