墨韵千年:赵孟頫《止斋记》中的书法美学与人生境界

止于至善,斋心见性

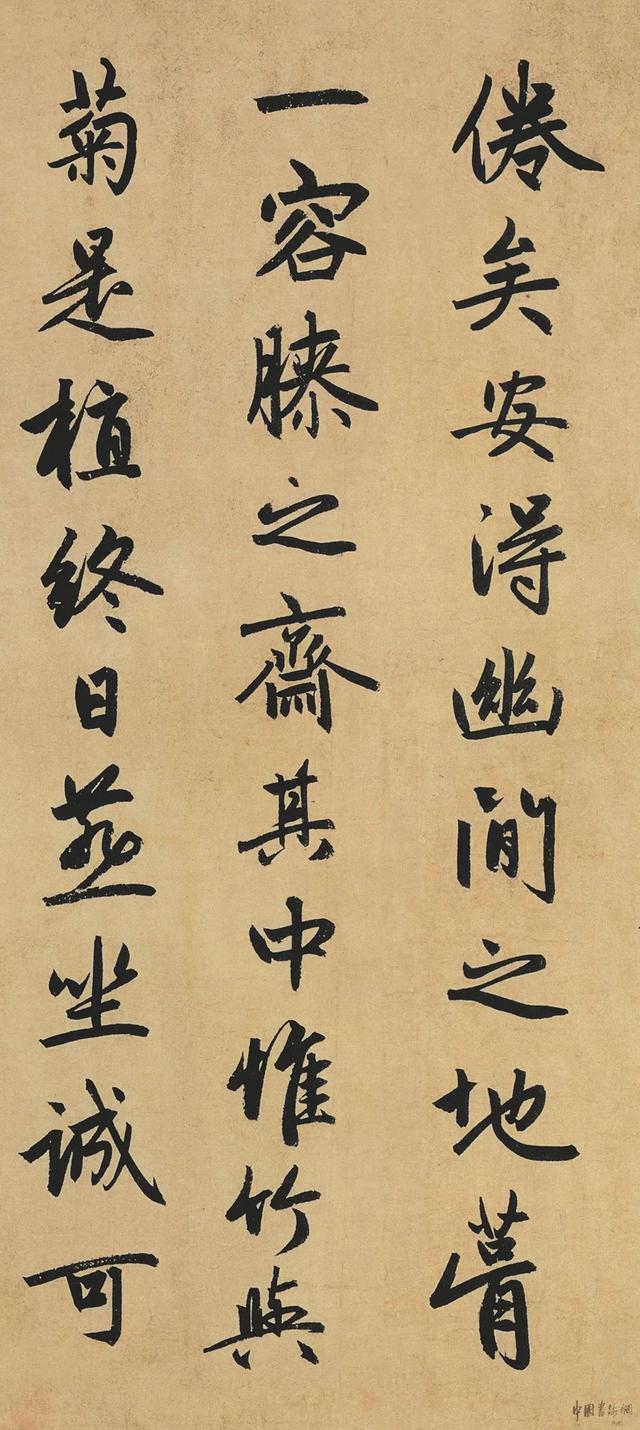

止于至善,斋心见性元代书法巨擘赵孟頫的《止斋记》,既是一幅笔墨精绝的楷书长卷,亦是一部凝练儒道哲思的心灵笔记。此作原为南宋学者钱良右所撰,赵氏以笔墨为舟筏,将“止斋”二字的深意化入纸上:止者,非停滞不前,乃《大学》“止于至善”之境;斋者,非独居一室,实柳宗元所谓“斋心以俟天命”之修持。

七百余年倏忽而过,而今展卷观之,其墨色如初,字字如清泉涤尘,令人顿生“笔落惊风雨”之叹。

诗书入画:赵体楷书的晋唐血统

诗书入画:赵体楷书的晋唐血统赵孟頫书风素有“结体严整而笔意流动”之誉,《止斋记》尤显此特。细观此帖点画,

可见其对二王法度的精准承袭:起笔藏锋含蓄如太极起势,行笔中锋劲健似屋漏痕迹,收笔处或驻锋回抱,或轻提空收,尽得《黄庭经》《乐毅论》遗韵。元人鲜于枢曾评其书“左右驰骤而不离法度”,此作恰为明证——纵览全篇418字,字字如精兵列阵,横纵有序却无板滞之气,将唐楷法度与晋人风神熔铸一炉。

笔墨禅机:书道与哲思的双向成全

笔墨禅机:书道与哲思的双向成全《止斋记》之妙,更在于“文质相生”的互文境界。钱氏原文借“止斋”阐发《周易》“时止则止,时行则行”的处世之道,而赵孟頫以笔墨呼应此意:其字结体宽博舒展,如“天”之二横上仰下俯,

若阴阳相生;行笔时疾时徐,墨色枯润相间,暗合文中“动亦定,静亦定”之旨。明代项穆《书法雅言》云:“书之心,主张布算,想象化裁,意在笔端,未形之相也。”赵氏正是以这般“书为心画”的境界,令文理与书理浑然相融。

争议与启示:一个跨越时代的美学命题

争议与启示:一个跨越时代的美学命题历来对赵书的评价却非全然称颂。清傅山斥其“巧媚”,康有为更讽元人书风“秾芳消歇”。

然若以《止斋记》观之,此作恰恰破解了“法度与性灵”的千年争议——其笔法虽源自晋唐,却通过节奏的微妙变化注入个人心性:如“静”字,

左右部件似分若合,恰如老僧入定外静内动。这种“戴着镣铐起舞”的智慧,对于今人化解传统继承与创新焦虑,未尝不是一剂良方。

穿越纸墨的精神对话

穿越纸墨的精神对话赵孟頫晚年自题画作:“到处云山是我师。”《止斋记》又何尝不是一部“师法造化”的典范?当我们临帖摩挲那些穿越时空的墨迹,或许能重新听见一个元代文人的心音:在法度中寻觅自由,于笔墨间参悟生死。

这卷墨宝留给今人的,不仅是精妙的技法范式,更是一种在规矩与性灵间寻求平衡的生命态度——恰如帖中所书:“知止而后有定,定而后能静”。这般境界,或许才是书法艺术最深的堂奥。