2025年3月29日,一辆小米SU7的高速爆燃事故夺走了三条年轻生命,但更令人心惊的,是这场悲剧背后一个更隐蔽的“次生灾害”——雷军和小米多年积累的“信任资产”,正在以肉眼可见的速度崩塌。

一、从“雷布斯”到“雷疑点”:人设坍塌的致命转折

一、从“雷布斯”到“雷疑点”:人设坍塌的致命转折过去十年,雷军以“真诚理工男”形象收割人心。从“为发烧而生”到“全球最严苛电池安全标准”,他的每一句承诺都像一枚钉子,牢牢钉在用户心里。但这次事故中,钉子松动了:NOA辅助驾驶系统在施工路段仅提前2秒预警,实际接管时间不足1秒,与宣传中“全程极少接管”形成刺眼反差。家属那句“谁能2秒内反应?”的质问,直接撕开了技术神话的裂缝。

更致命的是,事故后雷军的回应——“尚未接触事故车”“无法回答”——被网友戏称为“标准公关话术”。即便他承诺“绝不回避”,但当用户发现车企CEO的“真诚”竟与事故真相一样扑朔迷离时,信任便成了奢侈品。

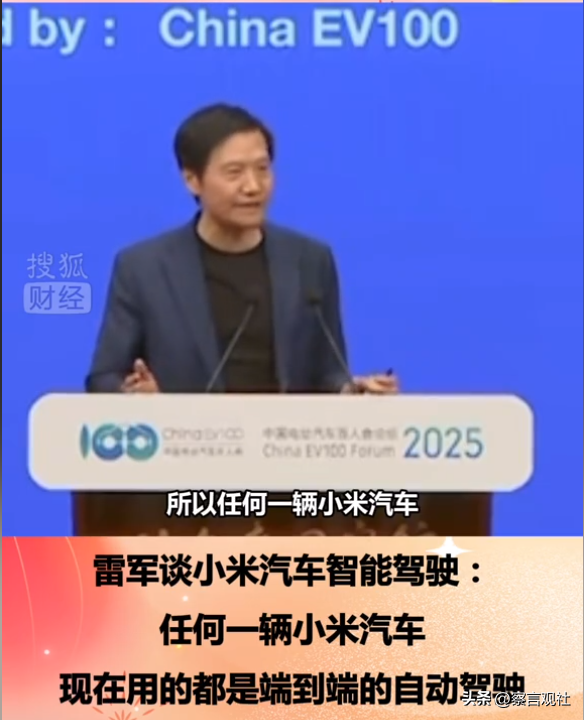

二、智能驾驶的“信任陷阱”:技术越炫,人性越危小米不是孤例。小鹏、特斯拉、问界……智能驾驶事故频发,暴露了一个残酷现实:车企用“NOA”“FSD”等模糊术语包装L2级辅助驾驶,将“人机共驾”偷换成“自动驾驶”。用户以为买的是“科技保镖”,实际却是需要自己兜底的“半成品”。雷军直播中那句“手扶方向盘”的提醒,在铺天盖地的“智驾解放双手”宣传中,成了容易被忽略的免责声明。

这种“技术镀金术”本质上是一场豪赌——赌用户不会较真,赌事故概率够低。但三条生命的代价证明,赌输了,赔上的不仅是股价,更是品牌的灵魂。

三、信任重建:从“敬畏技术”到“敬畏生命”小米的困境,是智能时代所有车企的缩影。当资本追逐“自动驾驶”风口时,安全却成了宣传页底部的小字注释。雷军曾说“站在风口,猪也能飞”,但如今小米的教训是:飞得越高,越需要系紧“安全绳”。

真正的破局之道或许在于:坦白比完美更重要:承认技术局限,用“风险清单”替代“功能清单”;责任前置:像药品标注副作用一样,明确告知智驾场景的失败概率;用户共治:开放数据接口,让第三方参与安全验证,打破“车企一言堂”。

信用破产比财务破产更可怕

信用破产比财务破产更可怕1300亿港元市值蒸发,对小米或许只是阵痛;但若“雷军”二字从此与“质疑”绑定,才是真正的灭顶之灾。智能汽车赛道不缺技术天才,缺的是敢说“做不到”的诚实者。当车企学会把“敬畏生命”印在方向盘而非财报上,雷军们的信用,才可能从废墟中重生。