哈喽大家好,我是哎呀妈。

以前跟身边那些在学校上班的朋友聊天,都聊学校管理怎样、工资待遇如何,现在的话题,却不自觉往学生的心理健康问题上去说了。

我因为兼职学校心理咨询室的辅导工作,所以接触到的“问题”学生比较多。

但也发现,很多朋友做科任老师,慢慢被迫要直面学生的心理问题,不管教数学,还是教体育的,无一例外都参加过学生心理教育的培训。

而他们反馈出来的信息,比很多人想象的,更令人担忧。

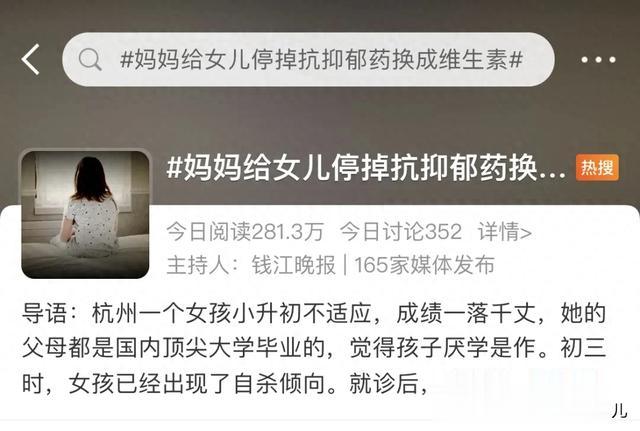

说个最近看到,令我无语的新闻。

有个初中女孩,小升初时没调整过来,成绩一落千丈。多次跟妈妈说不想上学,想去看病。

可妈妈却觉得,她就是想逃避偷懒,小题大做,厌学这件事就是作,“别人没问题怎么就你有问题”。

结果真确诊有抑郁症,妈妈还是不以为然,甚至偷偷将她需要定期服用的抗抑郁症药,换成维生素片……而这孩子,已经出现自杀倾向了。

看到这样的新闻,我不禁一阵唏嘘。

确实不想谈论这个沉重的话题,无奈我接触太多这类的孩子,感觉整个大环境,已经让大家尤其是家长,无法再忽视“孩子生病”这件事。

但,大家是否想过,孩子心理出现问题,真是他自己造成的吗?

有没有可能,生病的是父母,结果吃药的,却是无辜的孩子?

是时候引起大家的警惕和关注。

1、家庭的第一重病:孩子是“人”,不是父母的“续集”

许多父母,把孩子当作人生的“补丁”。

自己没考上名校,就逼孩子挑灯夜战;婚姻一地鸡毛,就要求孩子懂事争气。

孩子成绩下滑、情绪低落时,父母的第一反应往往是愤怒:“我付出这么多,你怎么能失败?”却很少意识到,孩子不是父母的“第二人生”,而是一个需要被倾听、被尊重的独立个体。

当孩子说“活着没意思”,父母用“不知感恩”堵住他的嘴;当孩子确诊抑郁,父母用“维生素”替换药物,本质上都是对孩子的二次伤害。

这类行为的根源,是父母将孩子的痛苦视为对自己权威的挑衅。

可孩子不是机器,按下“坚强模式”就能重启。

那些被忽略的求救信号,最终会变成心理问题反噬整个家庭。

把孩子当“人”对待,父母需要学会放下评判,每天留出一段纯粹的时间,听孩子聊聊无关成绩的小事。

当孩子说“累”,不要急着分析“为什么累”,而是先说一句“我听到了”。

许多孩子缺的不是道理,而是被看见、被承认的底气。

2、家庭的第二重病:父母“带病生存”,孩子被迫“吃药”

一个残酷的真相是:孩子的心理问题,往往是家庭系统失衡的显性表现。

焦虑的母亲把人生价值寄托在孩子身上,缺席的父亲用物质补偿代替陪伴,争吵的夫妻把孩子当作情绪垃圾桶……

这些家庭暗伤,最后都由最弱小的孩子“买单”。

更值得警惕的是,许多父母从未处理过自己的创伤,童年时被粗暴对待,成年后却用同样的方式“爱”孩子。

这种代际传递的“心理病毒”,比抑郁症更难治愈。

想要终止恶性循环,父母需要先治愈自己。

面对孩子的异常,与其质问“你怎么变成这样”,不如反思“我们给了孩子怎样的生长环境”。

工作压力、婚姻矛盾、童年阴影,这些未妥善处理的情绪,不该成为刺向孩子的刀。

必要时,父母要像重视孩子的体温一样,重视自己的心理健康。

走进咨询室不是认输,而是止损的开始。

3、家庭的第三重病:以爱为名的“控制”,比漠视更可怕

中国父母最擅长把控制欲包装成深情。

偷看日记是“关心你”,换药是“怕副作用”,逼孩子放弃梦想是“少走弯路”。

这种密不透风的“爱”,会让孩子陷入两难:反抗则愧疚,顺从则窒息

当父母说“都是为你好”时,潜台词其实是“你必须按我的标准活”。

可真正的爱,从不是打造一个听话的傀儡,而是目送孩子走向独立。

那些抑郁、自残、厌学的孩子,本质上都在用极端的方式呐喊:“我的灵魂需要呼吸的空间。”

爱的本质是信任,不是占有。

父母要做的,不是替孩子避开所有弯路,而是允许他跌倒,同时告诉他:“摔疼了可以回家,但路要你自己选。”

给孩子试错权,就是给家庭关系留出生长的缝隙。

写在结尾:

教育家蒙台梭利曾说:“成人的幸福与不幸,取决于他在童年所留下的印记。”

这句话反过来同样成立。

孩子的痛苦,常常映照着父母未愈合的伤口。

那些抑郁的孩子,其实是家庭的“报警器”。

他们用伤害自己的方式尖叫:“这个家需要改变!”

而改变的第一步,是父母放下“完美”的执念,承认自己也会脆弱、会犯错、需要成长。

真正的治愈,从来不是让孩子孤独地吞下药片,而是一家人牵着手,共同清理心底发霉的角落。

不知道今天的话题,你有什么想说的,欢迎评论区分享。

我是哎呀妈,各大平台签约作者,高级家庭教育指导师,心理咨询师,爱写作,爱看书,爱看电影电视剧。育儿这条路,我们一起携手同行,遇见更好的自己❤

注:图片来源网络截图,侵权联删。

抑郁药物的副作用才是可能增加自杀倾向,说明书里写的。而不吃药的话,抑郁的人可能会想死,但没力气寻死。

抑郁症实际上就是神经衰弱,维生素有用,建议多食水果。