哈喽大家好,我是哎呀妈。

身为父母的你,对孩子吃零食这件事,会有什么态度?

刷手机的时候,看到一位博主分享,带孩子去球场散步时,无意间听到有位宝妈得意洋洋地聊起:

“我家里只有白开水,什么饮料都不买,零食也不买。现在我儿子都6岁了,从来没吃过任何的垃圾食品。”

看到宝妈一脸自豪的模样,博主有点震惊,心里不禁发出质疑:“一个6岁的孩子,正处于生长发育期,需要的热量比较多,严格限制孩子的饮食真的好吗?”

评论区也炸了锅。

有人点赞“这才是科学育儿”,更多人质问:“你养的是孩子还是苦行僧?”

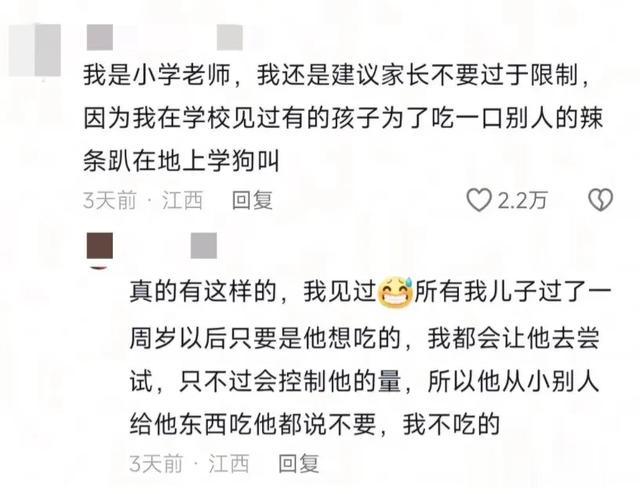

其中一位小学老师的留言,刺痛人心:

“建议家长不要过于限制,因为我在学校见过有的孩子为了吃一口别人的辣条,趴在地上学狗叫。”

类似的极端案例,现实中比比皆是。

孩子想吃零食的欲望,被强行掐灭的话,迟早会以以更扭曲的方式爆发。

这场关于零食的战争,不少父母或许从一开始就打错了。

1、被压抑的欲望,终将变成失控的洪水

杭州某小学班主任曾目睹心酸一幕:

家境优渥的男孩天天盯着同学吃干脆面,有天突然扑上去抢食,嘴里塞满碎渣也不肯松手。

后来才知道,他家里连生日蛋糕都是无糖的。

中国青少年心理研究院调查显示,长期被禁止吃零食的孩子,成年后出现暴食症的概率是普通孩子的2.3倍,过度节食与报复性进食交替发生的“弹簧现象”尤为明显。

心理学上的“逆反效应”在此刻显灵。

当父母把零食妖魔化为“毒药”,孩子反而会将其神化为“圣物”。

北京儿童医院营养科主任李雯说得犀利:“你越把零食当洪水猛兽,孩子越会把它当作诺亚方舟。”

更可怕的是,这种稀缺感会烙印进人格。

长大后面对诱惑时,他们要么极度克制活得紧绷,要么彻底放纵失去分寸。

就像那个偷饼干的孩子,长大后成了“零食囤积癖患者”。

她家衣柜藏着二十斤巧克力,不是因为爱吃,而是“看着就安心”。

被压抑的童年欲望,最终化作成年后填不满的黑洞。

2、父母的焦虑背后,藏着对失控的恐惧

上海交通大学附属儿童医学中心研究发现,父母限制零食的主因并非健康考量,而是恐惧“失控感”。

67%的家长承认:“怕孩子尝到甜头就管不住了。”

耶鲁大学著名的“棉花糖实验”被误读多年。

最新追踪数据显示,那些能等待15分钟的孩子,并非天生自律,而是成长过程中被允许适度满足欲望。

知道不会永远失去,才甘心暂时等待。

某音上有个“零食协议”视频获赞百万:

妈妈每周给女儿20元零食基金,允许她在超市自由选购,但需提前列清单并计算热量。

8岁女孩从最初狂买彩虹糖,半年后学会用钱买坚果和酸奶片。

“现在她看到奶茶店会说:‘这周额度用完了,下周再来’。”

儿童心理学家王芳指出:“适度的满足不是放纵,而是给孩子练习‘欲望管理’的机会。”

就像学游泳必须在水中扑腾,面对零食的诱惑场,恰是培养自控力的最佳训练营。

那些被允许在安全范围内尝试的孩子,反而早早掌握了“想要”与“需要”的平衡术。

真正危险的不是零食本身,而是父母把零食当作权力斗争的战场。

当吃不吃辣条成了亲子关系的晴雨表,我们早已背离了教育的初衷。

3、智慧父母都要懂的“零食驯养术”

零食从来不只是食物,更是孩子探索世界的钥匙、社交的通行证,甚至情绪的安慰剂。

粗暴禁止只会让孩子陷入“越缺什么,越渴望什么”的困境。

真正的智慧,在于把零食变成教育的工具,让孩子在满足口腹之欲时,学会选择、克制和承担。

1)定时定量,建立“零食安全区”

学龄前儿童每天可安排1次零食时间,热量控制在100大卡内(如1个小苹果+5颗杏仁);

小学生可设立“零食存钱罐”,每周给10-15元自主支配。

关键要像对待正餐一样认真执行规则,哪怕下雨下雪也要兑现“周三冰淇淋日”的承诺。

孩子从规律中获得安全感,才会对规则产生敬畏

2)优选清单,把选择权交给孩子

与其全面禁止,不如把超市货架变成营养课堂。

提前和孩子约定“红绿灯零食清单”:

绿灯区(无添加果干、酸奶块)自由选,黄灯区(黑巧克力、全麦饼干)限量吃,红灯区(含反式脂肪酸的糕点、人工色素饮料)坚决不碰。

周末带孩子采购时,鼓励他们对比配料表:“选海苔脆片还是夹心饼干?你猜哪种添加剂更多?”

3)情感联结,给欲望一个“降落伞”

当孩子哭闹着要零食时,先蹲下来问:“你是嘴巴饿了,还是心里有点难受?”

很多孩子疯狂想吃辣条,只是因为转学时没有朋友,或者被老师批评了。

此时不妨用“替代满足法”:“妈妈小时候难过就会啃苹果,你要不要试试?”

如果孩子坚持要吃,可以约定:“今天破例一次,但吃完要和妈妈聊聊为什么伤心。”

首都保健营养美食学会副会长刘璐说得好:“让孩子明白为什么少吃,比强迫他们不吃更重要。”

当孩子知道吃辣条会摄入全天1/3的盐分,他们自己就会放下包装袋。

这才是终身受用的健康观。

更重要的是,当零食不再背负“罪恶感”,孩子才能学会与欲望共处:

既不必为吃块糖羞愧,也不会因压抑过度而崩溃。

写在结尾:

蒙特梭利说过:“每一种性格缺陷,都能在童年的匮乏中找到答案。”

不必把零食架变成楚河汉界,聪明的父母都懂得在健康和快乐之间架桥。

允许孩子偶尔沾点薯片的油光,尝口汽水的甜涩,这些带着烟火气的记忆,终会化作他们抵御人生风雨的温暖底色。

愿所有孩子都能挺直腰板吃辣条,愿所有父母不必做零食警察。

毕竟,能安心享受小确幸的人,才有力气追寻大梦想。

不知道今天的话题,你有什么想说的,欢迎评论区分享。

我是哎呀妈,各大平台签约作者,高级家庭教育指导师,心理咨询师,爱写作,爱看书,爱看电影电视剧。育儿这条路,我们一起携手同行,遇见更好的自己❤

注:图片来源网络截图,侵权联删。